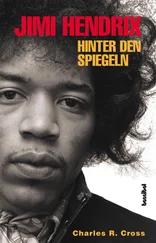

Das Quartett bildete die Basis von Hendrix’ Londoner Kreis, der ihn berühmt machen sollte. Etchingham und Lotte besuchten zur Beurteilung des Erscheinungsbilds der Bewerber das Vorspiel bei der Experience. Seine Freundin war bei den „Hey Joe“-Sessions anwesend und drehte auf Anraten Chandlers eine Runde durch die Musikgeschäfte, um die Single zu kaufen und somit den Charts-Erfolg zu garantieren. Zwischen den Hallyday- und Walker-Brothers-Tourneen reiste sie mit der Experience zu den Gigs im Norden Englands. Es war nicht die Tatsache, dass sie Hendrix mit einer anderen Frau auf der Damentoilette in Manchester erwischte, sondern die Langeweile des Lebens „on the road“, die sie schließlich dazu brauchte, in London zu verweilen.

Vor Hendrix’ rapide ansteigendem Bekanntheitsgrad liebten die beiden das gemeinsame Shoppen, den Besuch von Freunden, ja sogar das Schlittschuhlaufen, in dem Hendrix in kurzer Zeit sehr gut wurde. Der Musiker konnte fast alles essen, vertrug aber Etchinghams Küche nicht, was nicht nur zu häufigem Streit, sondern auch zur Komposition von „The Wind Cries Mary“ führte, Hendrix’ dritter Single, die heute meist unbeachtet bleibt. Nach einem Konflikt, dem Zerschmettern von Geschirr und einer bei Freunden verbrachten Nacht kehrte sie zurück und fand Hendrix vor, der zwischenzeitlich einen Song geschrieben hatte, der im Titel ihren zweiten Vornamen führte. Das konnte sie jedoch nicht beschwichtigen. Etchingham war – wie Michael Jefferys persönliche Assistentin Trixie Sullivan bemerkte – „die Einzige, die sich ihm gegenüber jemals behaupten konnte“.

„The Wind Cries Mary“ war nicht das einige von Etchingham inspirierte Stück. Die Zeile in „1983 … (A Merman I Should Turn To Be)“, in welcher der Protagonist „love, Catherina“ singt, bezieht sich auch auf die Londoner Freundin, die neben ihm im Bett lag, als er den Text schrieb. Erneut zeigte sie sich nicht geschmeichelt. Auch schien sie die aufgenommene Fassung des Tracks nicht zu mögen, der das zentrale Stück von Electric Ladyland bildet und möglicherweise als die intensivste Umsetzung der sich eigentlich widersprechenden Stile des Musikers gelten kann. Laut Etchinghams Buch Through Gypsy Eyes hat der Song „einen befremdlich wirren, summenden Klang, den man bei einem Trip hört“.

Chandler entschied sich Ende September 1968, seinen Management-Anteil an Hendrix und Jeffery zu verkaufen, was dazu führte, dass sich Etchingham eine Wohnung über Mr. Love, einem Restaurant, suchte. Der verbitterte Animals-Bassist hatte Etchinghams und Hendrix’ Habseligkeiten – der Gitarrist befand sich zu der Zeit in den USA – in ein heruntergekommenes Hotel bringen lassen, eine Art Retourkutsche wegen Hendrix’ angeblich fehlender Dankbarkeit. Aus dem Grund bezog Hendrix das Haus neben dem ehemaligen Wohnsitz von George Friedrich Händel, einem weiteren ausländischen Musiker, der in London mehr als ein Vierteljahrhundert von 1723 bis 1759 lebte.

Etchingham überquerte Mitte März 1969 den Atlantik Richtung USA, um ihren Freund zu besuchen, und bemerkte dort vielleicht das erste Anzeichen, dass Hendrix’ New Yorker Freundeskreis einen Keil zwischen ihre Beziehung trieb. Sie stieg im Pierre Hotel in der Fifth Avenue ab, nicht weit vom Central Park Zoo entfernt. Dem Gefühl, einen Zoo zu besuchen, muss es auch geglichen haben, als sie erlebte, wie Hendrix und eine Entourage aus Zuhältern auftauchte, sowie Groupies, die ihren „Lover Man“ nach allen Regeln der Kunst ausnahmen und von ihm schnorrten.

Sich die Situation vergegenwärtigend, erkannte Etchingham, dass sie zwar aus ähnlich dysfunktionalen Familien stammten, aber unterschiedliche Lektionen gelernt hatten. Hendrix empfand alles als eine Art Übergang: die goldene Uhr, die ihm Bill Graham geschenkt hatte, das vergoldete Dunhill-Feuerzeug, die teuren Gitarren, die durch seine Hände gingen. Der Musiker hatte erfahren, dass nichts von Bestand ist, wohingegen sich Etchingham als Überlebende sah und demzufolge eine bestimmte Demut empfand.

Als dann ein wie Columbo aussehender Drogendealer ihr Hotelzimmer betrat – eine Tasche voller Stoff dabei und eine Knarre in der Hand –, war das Maß für Etchingham endgültig voll. Unverzüglich checkte sie aus und kehrte nach London zurück, obwohl das mehrere Tage dauerte und von einigen haarsträubenden Ereignissen begleitet wurde, die in ihrer angenehm zu lesenden Autobiografie Through Gypsy Eyes erzählt werden. (Das empfehlenswerte Taschenbuch – falls man sich eine preisgünstige Secondhand-Ausgabe anschaffen kann – enthält direkte und unverblümte Beobachtungen des Swinging London und seiner Protagonisten. Zum Beispiel enthüllt sie, dass John Lennon „zu dominant auftrat, um liebenswert zu wirken“. Wie sich herausstellt, hatte auch sie ihren Lieblings-Beatle, in dem Fall Paul.)

Zurück in London, verliebte sich Etchingham und heiratete einen Mann namens Ray, ohne Hendrix zu informieren, der sich immer noch in den Staaten aufhielt. Rays Nachname taucht nicht auf, aber es war nicht Eric Claptons Chauffeur, wie frühe Hendrix-Biografen behaupteten. Tatsächlich verging beinahe ein Jahr nach ihrer Rückkehr, bis man Hendrix von der Heirat in Kenntnis setzte. Nach einem unverzüglichen Telefonanruf flog der dann auf dem schnellsten Weg nach London, denn er glaubte, die beiden seien immer noch ein Paar, was Etchingham schockte. Sie buchte ihm ein Zimmer im Londonderry Hotel, denn die Wohnung, an deren Fassade einmal eine blaue Gedenktafel mit seinem Namen hängen sollte, war nicht mehr das gemeinsame Refugium.

Sich wieder aufrappelnd, nahm Hendrix an verschiedenen Aufnahme-Sessions teil, unter anderem mit Stephen Stills und Arthur Lee von Love. Zudem besprach er die Möglichkeit einer gemeinsamen Tournee mit Emerson, Lake and Palmer, bevor er am 19. März 1970 wieder nach New York City jettete.

Während seiner letzten Wochen in London trafen sich Etchingham und Hendrix mehrere Male. Hendrix bat sie, ihn in seinem Hotelzimmer anzurufen, was sie aber nie machte. Ähnlich dem Beziehungsgeflecht zwischen Jake Barnes und Lady Brett Ashley am Ende von Hemingways Fiesta, wirkt es wie eine angenehme und romantischer Vorstellung, Hendrix wäre nicht gestorben, hätte sie sich nur mit ihm in Kontakt gesetzt. Die Überlebende aber ging ihren Weg, erholte sich von der krisengeplagten Ehe mit Ray und heiratete erneut. Die Beziehung zu Nick Page, einem Mediziner, stellte sich als glücklich heraus. Während sie neben ihrem Job als Immobilienmaklerin zwei Söhne großzog, fand Etchingham auch immer noch Zeit, sich mit Monika Dannemann, der letzten Lebensgefährtin von Hendrix, die von einigen als „Königin der Verleumdung“ bezeichnet wird, auseinanderzusetzen. Sie veranlasste die Wiederaufnahme der Untersuchung der Begleitumstände von Hendrix’ Tod. Die von ihr initiierte Anbringung der Gedenktafel sollte nicht nur einen Tribut an ihren Liebhaber darstellen, sondern auch an ihre anderen Freunde, die viel zu jung verstarben: Brian Jones, Keith Moon, John Lennon und Chas Chandler.

Devon Wilson

Man muss nur Hendrix’ Kompositionen analysieren, um den Unterschied seiner Beziehungen mit Etchingham und Devon Wilson zu erkennen, Letztere eine ehemalige Teenager-Prostituierte, die ihren Namen Ida Mae gegen Devon austauschte. Sie setzte ihr sexuelles Talent gewinnbringend ein und wurde damit zum schwarzen Super-Groupie, das einen enormen Einfluss auf Hendrix ausübte.

Etchingham inspirierte feinfühlige und sanfte Balladen, während Wilson mit den eher härteren Rocksongs assoziiert wird wie „Dolly Dagger“, „Crash Landing“, „Freedom“ und „Stepping Stone“. (Auch „Steppin’ In Her I. Miller Shoes“ von Betty Davis’ gleichnamigem Debüt lässt sich auf die Femme fatale zurückführen.) Man könnte die Ursache für den Unterschied in den sich stark unterscheidenden Lebensstilen von Hendrix in London und New York City suchen, doch wie er in „Highway Chile“ sang: „It goes a little deeper than that.“

Читать дальше