Bei einer ganzheitlichen Begleitung vor diesem Menschenbild kann es sich nicht rein um Techniken handeln, die erlernbar wären, sondern basaler als handwerkliche Methoden sind Haltungen, die vom Coach verinnerlicht sein müssen. Das Wort „müssen“ bereits ist schwierig, da Haltungen nicht „gemacht“ werden können, sondern sich in Erfahrungen erst konstituieren, wie Gerald Hüther immer wieder betont hat. Aber erfahrende Coachs wissen, dass sich die Haltungen in der Prozesssteuerung wie auch in der Anwendung der Methoden widerspiegeln. Insofern steht am Anfang das Wissen um den grundlegenden Charakter dieser Haltungen sowie ihrer Verortung in Systemtheorie und humanistischem Menschenbild, darüber hinaus aber die andauernde Reflexion der Anwendung dieser Grundhaltungen im praktischen Coachen. Respekt und Akzeptanz gegenüber dem, was der Klient wahrnimmt, was er erlebt hat und an Schilderungen und auch an subjektiven Bewertungen vorbringt, zeigen sich in Askese und Wertschätzung im Coachinggespräch. Auch wenn dem Coach das Geschilderte abwegig erscheint, weil es sich nicht mit dessen eigener Erfahrung deckt, so sehr ist es seine Aufgabe – Rolle und Kompetenz als Coach –, wertfreies Interesse daran zu haben. Seine eigenen Erfahrungen sind an dieser Stelle nicht gefragt, sie würden Ziel- und Lösungssuche unter Umständen nur erschweren, weil sie – wenn auch ungewollt – Erfahrungen von ganz anderen Menschen aus ganz anderen Kontexten an die Stelle der eigenen Ressourcen des Klienten setzen würden. Eine spürbare Empathie des Coachs, die Fähigkeit, für den Moment in die Gefühls- und Erlebniswelt der Klienten einzutauchen, ist ebenso zentral für einen gelingenden Gesprächsprozess. Da auch Coaching letztlich auf Vertrauen beruht, ist ebenso eine, für den Klienten spürbare Echtheit auf Seiten des Coachs – in dessen Worten, aber auch in der Kongruenz zu seinen nonverbalen Signalen – wesentlich. Wie sich Haltungen grundsätzlich im praktischen Handeln und Verhalten zu erkennen geben, lassen sich auch im Kontext Coaching aus diesen Grundhaltungen ethische Verhaltensregeln ableiten:

Zu den ethischen Standards gehört die Auftragsbezogenheit eines Coachings. Damit muss ein Anliegen vorliegen oder als erster Schritt herausgearbeitet werden. Die Übertragung eigener Themen vom Coach auf den Klienten entspricht nicht den ethischen Standards. Ebenso sollte eine verbindliche Ausformulierung von Auftrag und Ziel des jeweiligen Coachings vorliegen. Dieser Standard schützt beide Seiten und sichert den Coachingprozess. Dies ist insbesondere bei so genannten Dreiecksverträgen wichtig, z. B. bei einem Auftrag zu einem Mitarbeiter- oder Führungscoaching von Seiten der Unternehmung. In diesem Fall wäre wichtig zu klären, wer den Auftrag erteilt und wie er sich inhaltlich definiert. Nach dem oben dargelegten Verständnis vom zugrunde liegenden Menschenbild wäre es ethisch z. B. nicht vertretbar, ein Coaching im nicht nur im Auftrag eines Vorgesetzten anzunehmen, sondern mit formulierten Erwartungen an das Coaching und den Coach. Deshalb gehört es zu den Standards ebenso, Anfragen und Aufträge abzulehnen, die nicht diesen Grundsätzen entsprechen. Ebenso verhält es sich bei späteren Fragen zum Coachingprozess. Coaching findet grundsätzlich in einem vertraulichen Rahmen statt und „ein Coach verpflichtet sich zur Einhaltung des Berufsgeheimnisses und zur aktiven Sicherung der ihm anvertrauten Informationen“ (Berninger-Schäfer, 2011, S. 74). Für den Fall, dass die Schweigepflicht aufgrund gesetzlicher Vorgaben berührt werden muss, ist dem Klienten dies „unter Angabe von Grund und Inhalt“ (ebd.) mitzuteilen. Aufbewahrung und Dauer der Verwendung angefertigter Dokumentationen sind im Zuge des Inkrafttretens bzw. der Anwendung der europäischen Datenschutzgrundverordnung 24auch für den Bereich von Coaching und Beratung neu fixiert worden. Neben dem generell obligatorisch gewordenen Datenschutzverzeichnis und der Datenschutzerklärung auf der eigenen Coaching-Homepage sind hierin die Fristen zur Aufbewahrung und Löschung von Daten, zur notwendigen aktiven Zustimmungserklärung und zu den nun verpflichtenden Verträgen für die Auftragsverarbeitung geregelt. Coachingverbände halten für diesen Zweck wie für die Vereinbarung zum Coaching selbst Musterverträge bereit. In diesen wird – neben Vereinbarungen zu Umfang, Dauer und Honorar – auch der ethische Kodex – mit den Aspekten Datenschutz, Schweigepflicht und im Businesskontext in der Regel auch Entschädigungsvereinbarungen bei Terminausfällen – festgeschrieben. Aufgrund der oben dargelegten Grundhaltungen eines Coachs ist im Coaching immer die Integrität des Klienten zu gewährleisten. Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Klienten kommt ein hoher, für das Coachingverständnis basaler Wert zu. Der Coach verantwortet den Prozessablauf, der Inhalt und die eigenen Entscheidungen kommen – mit Unterstützung durch Fragen, Techniken, Interventionen und Tools – stets vom Klienten selbst. Dazu gehört auch, dass ein professioneller Coach mögliche Grenzen erkennt und anspricht, z. B. wenn ein Zusammenhang deutlich wird, der therapeutischer Unterstützung bedarf. (Vgl. Führungsakademie 2009: Coachinghandbuch; Berninger-Schäfer, 2011, S. 72–74).

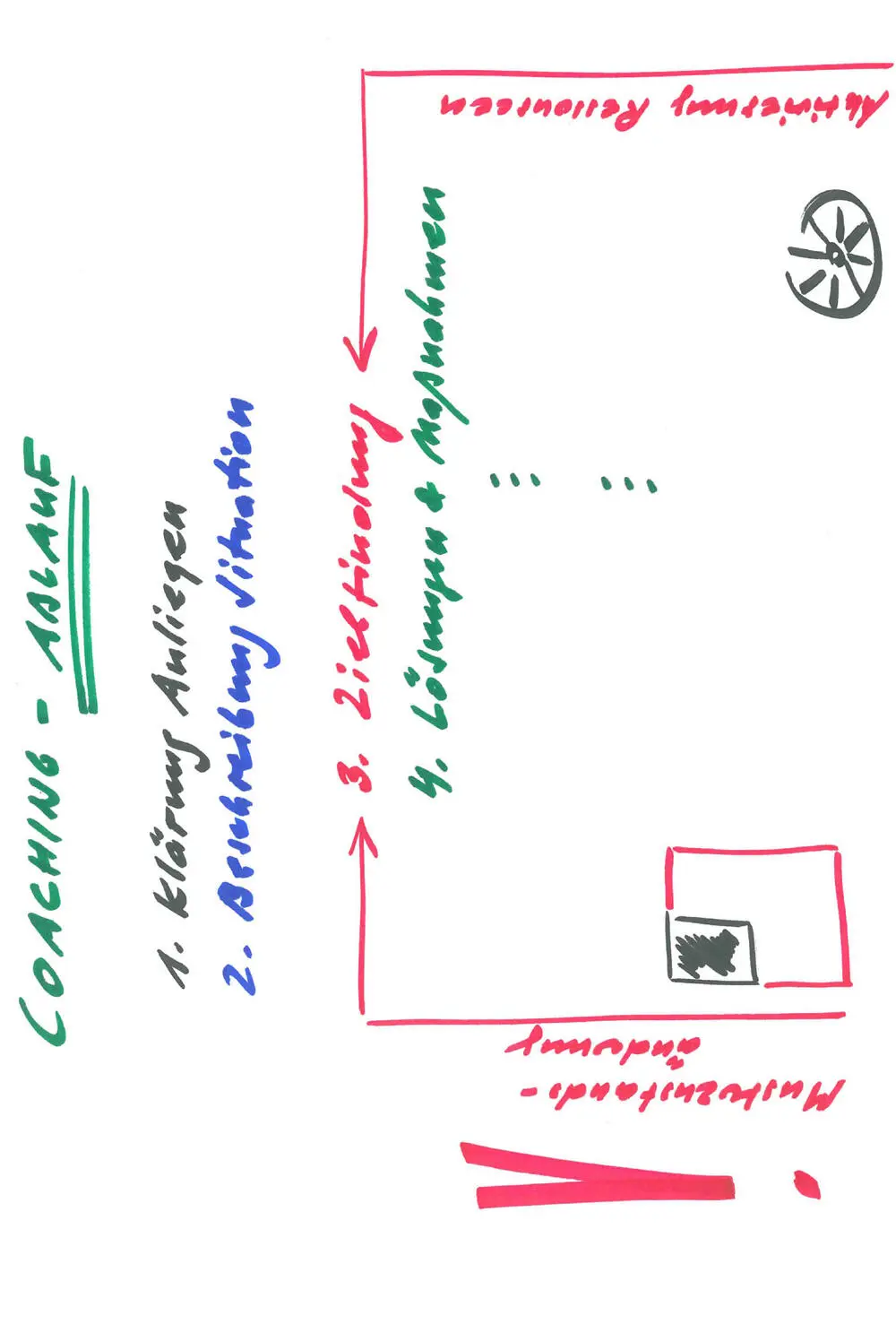

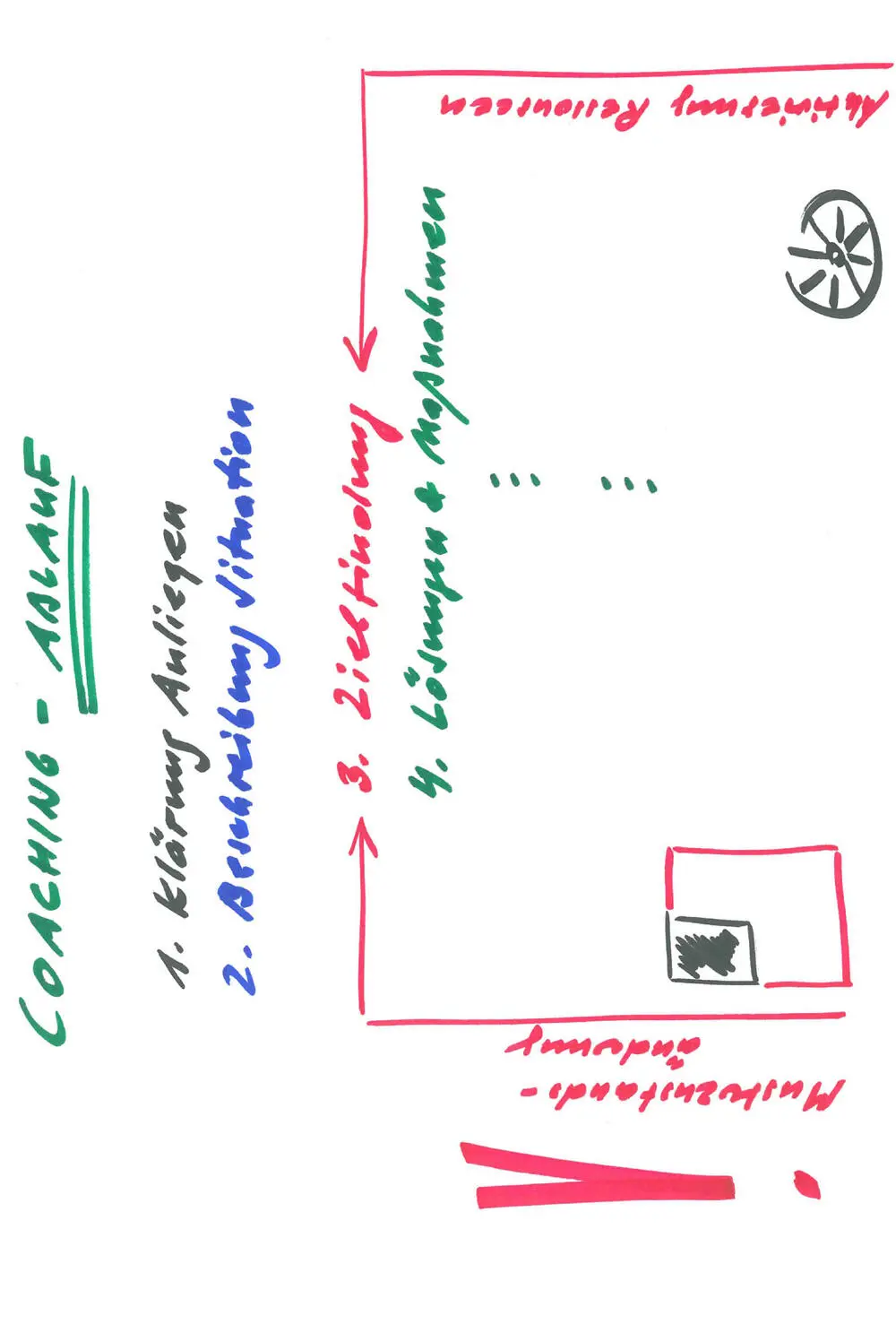

Abbildung 1

Gesprächs- und Prozess-Struktur

Ein Coachingprozess gliedert sich in einzelne, möglichst im Erstkontakt zahlenmäßig festgehaltene Einheiten, die wiederum als einzelne Coachinggespräche stattfinden. Das systemisch-lösungsorientierte Coaching arbeitet mit einer festen Grundstruktur, die ein Coachinggespräch in vier Phasen gliedert. In der ersten Phase, der Anliegenklärung, wird der Klient gebeten, sein Anliegen möglichst konkret zu benennen. Mit diesem werden die Weichen für die weitere Prozesssteuerung gestellt. Aus dem Anliegen heraus ergeben sich das Thema sowie der Auftrag des Coachs. Aus der Benennung eines möglichst konkreten Anliegens kann der zweite Schritt, die Situationsbeschreibung, erfolgen. Der Klient wird gebeten, Informationen zum Kontext zu geben. Der dritten Phase, der Zielfindung, vorgelagert ist die entscheidende Scharnierstelle im Coachingprozess: der Übergang vom Problem- in den Lösungszustand. Erst nach diesem längeren, ganzheitlichen Schritt kann aus den – entsprechend der SMART-Regel 25formulierten – Zielen in die vierte und letzte Phase, die Lösungssuche, gewechselt werden. Diese schließt, vor dem eingangs beschriebenen Anliegen und der geschilderten Situation, mit der Planung erster, konkreter Maßnahmen ab.

Systemisch-lösungsorientiertes Coaching legt den Schwerpunkt nicht auf eine ausgiebige Formulierung der Situation, da selbst bei sehr gründlicher Schilderung nie alle Aspekte benannt werden könnten. Zudem könnte das sprachliche „Wiederdurchleben“ einer Situation – gedanklich und somatisch – die Problemtrance zusätzlich verstärken. Stattdessen geht es an diesem Punkt um die wichtigsten Informationen, wie beispielhaft die Frage nach wesentlichen Akteuren, typischen Abläufen in der Organisation, wichtigen Personenkonstellationen. Da das Aussprechen die damit verbundenen negativen Gefühle, ebenso Bilder, Farben oder Gerüche wieder hervorruft, gibt sich in diesem Moment – auch somatisch durch erkennbare physische Veränderungen – der Problemzustand zu erkennen. Die grundlegendste Bedingung für den weiteren Prozess ist nun die Begleitung des Klienten hin zum Lösungszustand. Dies geschieht – entsprechend des oben beschriebenen Menschenbildes und des Verständnisses vom Musterzustand – über die Aktivierung der Ressourcen des Klienten und über Visionsarbeit. Positiv erlebte Lösungsversuche, bisher erreichte Ziele, persönliche Erlebnisse oder Unterstützungssysteme können für diesen Schritt ebenso hilfreich sein wie innere Bilder und Metaphern aus der Erinnerung des Klienten oder seinem aktuellen Leben. Anknüpfend an dieses positive Erleben und dem verbalisierten Ausdruck erfahrender Selbstwirksamkeit kann dann eine Zukunftsvision – klassisch mit der Wunderfrage – eingeleitet werden. So, wie eingangs keine Situationsbeschreibung ohne die Herausarbeitung des Anliegens, wäre an diesem Punkt auch keine nachhaltige Zielfindung möglich ohne Versetzung in den Lösungszustand. Diese Verfassung nennt systemisch-lösungsorientiertes Coaching eine Musterzustandsänderung. In diesem Moment lösen sich auch somatisch Zustände aus der Problemtrance, der Körper spiegelt den Schritt hin zur Lösung und zu möglichen Zielen (vgl. Berg/Berninger-Schäfer, 2010, S. 22–23; Berninger-Schäfer, 2011, S. 83–98).

Читать дальше