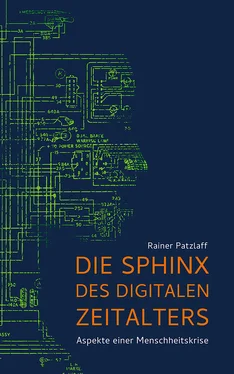

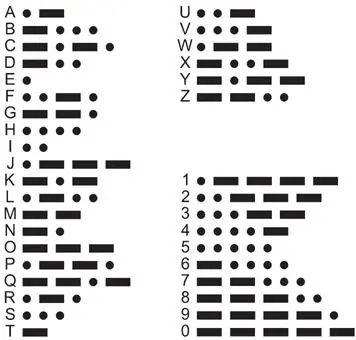

Den Weg dazu ebnete die am Beginn der Neuzeit einsetzende praktische Anwendung der Elektrizität. (Bekannt war sie schon seit dem Altertum.) Aufbauend auf dem neu entdeckten Elektromagnetismus entwickelte Samuel Morse 1837 seinen Schreibtelegraphen , der folgendermaßen funktionierte: Über einem langsam fortlaufenden Papierstreifen war ein Schreibstift angebracht, der mit einem Elektromagneten auf das Papier heruntergezogen wurde und dort je nach Dauer der Stromzufuhr kurze oder lange Striche zeichnete. Die elektrischen Impulse dazu kamen durch Metalldrähte von einer weit entfernten Person, und zwar nach einem von Morse erfundenen Code, der für jede Zahl und jeden Buchstaben des Alphabets eine bestimmte Abfolge von langen und kurzen Strichen festlegte, die am Empfangsort von geschulten Kräften decodiert werden mussten (siehe Abb. 1). Dieser Code wurde zum internationalen Standard der Telegraphie.

Abb. 1: Der internationale Morse-Code

Als sich zeigte, dass Nachrichten, die früher mühsam von der Briefpost an den gewünschten Ort gebracht werden mussten, jetzt wie von Zauberhand in Minutenschnelle ankamen, wurde die Öffentlichkeit von einem Fieber der Begeisterung gepackt: Immer mehr und immer längere elektrische Kabel wurden verlegt, überall entstanden «Telegraphenämter», die eine ständig wachsende Flut von Telegrammen zu bewältigen hatten, und schon gegen 1870 überzogen Kabelnetze weite Teile der Erde; Tiefseekabel verknüpften sogar die Kontinente miteinander. Ab dem 20. Jahrhundert konnten die Morsezeichen dann auch akustisch per Kurzwellenfunk in alle Winkel der Welt gelangen und wurden besonders im Schiffs- und Flugzeugverkehr eingesetzt. Eine erste, die ganze Menschheit überspannende Kommunikationstechnik war geschaffen – und mit ihr ein früher Vorläufer des heutigen Internets.

Dass die Sprache durch den Morsetelegraphen in einen Wust kurzer und langer Striche verwandelt wurde, die mit dem grafischen Bild der Buchstaben nicht mehr die geringste Verwandtschaft zeigten – daran nahm niemand Anstoß, denn so wie die Sprache hier behandelt wurde, so empfand man sie auch in der Realität des Alltags: als ein System von Zeichen zur Informationsübermittlung und nichts sonst.

Die Faszination, die von dem elektrischen Telegraphennetz ausging, bewirkte, dass deren Technik unreflektiert auf die gesprochene Sprache übertragen wurde, indem man den Sprecher als «Sender» bezeichnete und die von ihm geformten Sprachlaute als «codierte Schallwellen», die der Empfänger decodiert. Ein durch und durch mechanistisches Bild von Sprache entstand, das sich in den grassierenden Materialismus des Zeitalters einfügte.

Telephonie und Grammophon

Rückblickend ist zu bemerken, dass beim Morsealphabet bereits ein wesentliches Merkmal digitaler Technik zur Anwendung kam: Sämtliche Codezeichen bestehen aus einer geregelten Abfolge immer derselben zwei gegensätzlichen Elemente, in diesem Falle Kurz und Lang bzw. Punkt und Strich. Bei der heutigen Digitaltechnik wird dafür der sogenannte Binärcode eingesetzt, der mit nichts anderem als den Werten 0 und 1 die gesamte Datenübermittlung bestreitet (Näheres dazu später). Das bedeutet allerdings nicht, dass damals bereits die «Digitalisierung» einsetzte, von der heute die Rede ist. Dazu waren noch weitere Entwicklungsschritte notwendig, die im Folgenden skizziert werden sollen.

Nach der Etablierung der Telegraphie bemühten sich zahlreiche Forscher um eine praxistaugliche Technik zur Übermittlung auch der gesprochenen Sprache und der Musik. Viele verschiedene Möglichkeiten wurden untersucht. Der Durchbruch gelang Philipp Reis 1861 durch die Erfindung eines Kontaktmikrophons, aus dem in den 1870er-Jahren das Kohlemikrophon entwickelt wurde, das sogar noch in der Frühzeit des Rundfunks Verwendung fand.

Im Kohlemikrophon erzeugen die vom Schall bewirkten Schwingungen der Membran in den darunterliegenden Graphitteilchen Druckschwankungen, durch die der angelegte Gleichstrom moduliert wird. Die daraus resultierenden elektrischen Schwingungen werden zum Hörgerät weitergeleitet und bringen dessen Membran elektromagnetisch zum Schwingen, sodass eine Reproduktion des Schallereignisses entsteht. Da die vom Mikrophon kommenden elektrischen Schwingungen genau analog zu den ursprünglichen Schallschwingungen verlaufen, wird diese Technik im Unterschied zur späteren Digitaltechnik als Analogtechnik bezeichnet.

1877 stellte der Erfinder Thomas Edison ein Gerät vor, mit dem man Schallwellen aufzeichnen und reproduzieren konnte. Er nannte es Phonograph . An der Membran eines Schalltrichters hatte er eine Nadel befestigt, die in eine mit Stanniol überzogene drehbare Walze die Schallschwingungen einritzte. Zur Wiedergabe der Aufnahme wurde die Walze an den Ausgangspunkt zurückgedreht und dort die Nadel eingesetzt; diese wurde dann durch die bewegte Tonspur in Schwingungen versetzt, die sich auf die Membran übertrugen und somit hörbar wurden. Auch hier wurde das analoge Verfahren angewandt, nur dass dabei zunächst noch keine Elektrizität im Spiele war. Daraus entstand später die Schallplatte , die auf dem Grammophon abgespielt werden konnte.

Von der analogen zur digitalen Sprachübertragung

Für Radio und Telefon, Fernsehen und Schallplatten wurde das Analogverfahren noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts und teilweise sogar darüber hinaus beibehalten. In der Bundesrepublik Deutschland wurde erst 1989 bis 1993 das gesamte Festnetz der damaligen Bundespost auf das digitale Netz ISDN umgestellt, wobei die Nutzung analoger Telefonapparate noch viele Jahre möglich blieb. Die Umstellung provozierte naturgemäß die Frage: Wozu dieser ungeheure technische und finanzielle Aufwand, wenn ich doch am Telefon die Stimme meines Partners genauso höre wie zuvor? Die Antwort ist nicht mit einem einzigen Satz zu geben, denn hier kommt eine neue Technik ins Spiel, die sich ab der Mitte des 20. Jahrhunderts rasant entwickelt hat: die Technik der elektronischen Rechner (Computer). Ohne sie wäre die Digitaltechnik unserer Zeit nicht realisierbar geworden.

Um ihr Grundprinzip zu verstehen, kann uns als Beispiel wiederum die Übertragung von Musik und Sprache dienen. Die einfachste analoge Technik praktizierten wir als Kinder mit zwei leeren Pappdosen, deren Böden durch einen langen Faden verbunden sind. Ist der Faden straff gespannt, kann der eine die Dose als Mikrophon benutzen und der andere als Hörer, denn beide Membranen schwingen in völligem Gleichtakt. Diesem Faden entspricht bei der elektrischen Analogübertragung die Stromleitung, in der die Schallereignisse in Form elektrischer Schwingungen weitergeleitet und am Ende wieder in Schallschwingungen zurückverwandelt werden.

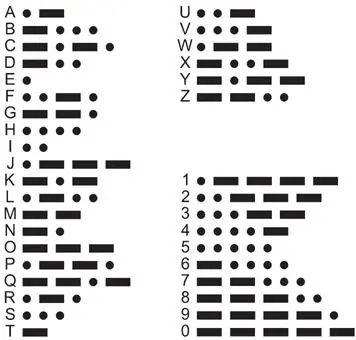

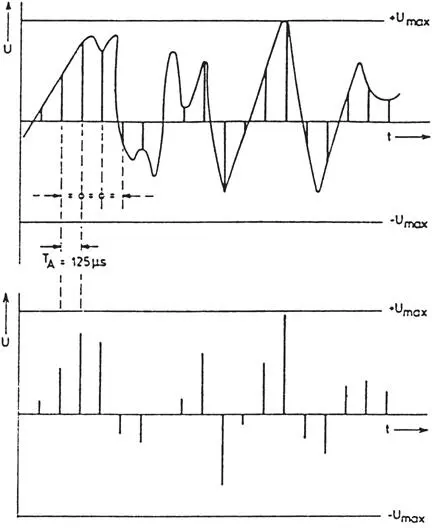

Bei einer digitalen Übertragung hingegen werden überhaupt keine Schwingungen transportiert; der Faden zwischen den Pappdosen, bildlich gesprochen, entfällt. Stattdessen wird an den analogen Schwingungen in kurzen Abständen das Maß der positiven und negativen Amplitudenausschläge gemessen («abgetastet» nennt das die Fachsprache), und nur diese Messwerte werden weitergeleitet. Im Empfangsgerät wird aus den übermittelten Messwerten der ursprüngliche Schwingungsverlauf künstlich wieder aufgebaut und steuert dann wie beim alten Telefon eine Hörer- oder Lautsprechermembran. Abbildung 2veranschaulicht das.

Читать дальше