Entlang eines fiktiven Beispiels der Studentin, das im nachstehenden Fallbeispiel geschildert wird, beschreiben wir im Folgenden die einzelnen Elemente des transaktionalen Stressmodells im Detail.

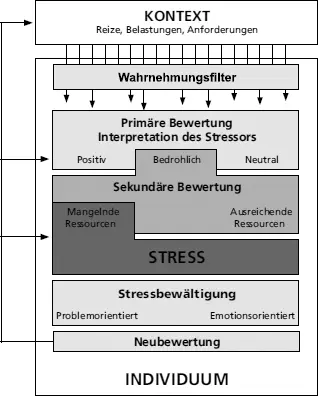

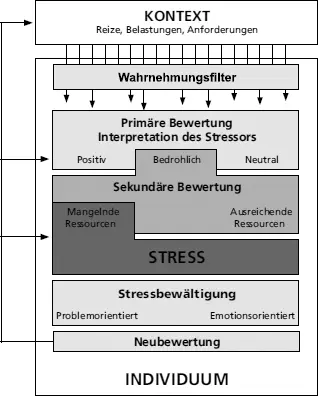

Abb. 2.3: Transaktionales Stressmodell (eigene Darstellung in Anlehnung an Lazarus & Launier, 1981)

Julia hört von Nachbarinnen, dass ihre zukünftige Klasse die »schwierigste« des ganzen Schulhauses sei. Diese Information wird von ihr wahrgenommen (Wahrnehmungsfilter) und damit zum potenziellen Stressor. Die Anforderung wird nun – automatisch und unbewusst – einer ersten Interpretation unterzogen (primäre Bewertung). Diese Ersteinschätzung bezieht sich auf die Anforderung sowie auf die diesbezüglich entscheidende Frage, ob diese Anforderung subjektiv bedeutsam ist. Sie könnte Julia »kaltlassen«, weil sie nichts auf Klatsch gibt und die Aussage anzweifelt (Anforderung ist neutral). Oder Julia könnte die Information positiv bewerten, weil es ihr einfacher erscheint, eine schwierige Klasse zu übernehmen als eine, die einer geliebten Lehrerin nachtrauert (»Dann kann ich es ja nur besser machen«) (Anforderung ist positiv). Julia hingegen nimmt die Aussage ernst und macht sich grosse Sorgen, dass sie bei der Arbeit mit ihrer ersten Klasse scheitern könnte. Damit wird die Anforderung potentiell bedrohlich. Erst die individuelle Bewertung der realen Aufgabe löst somit potenziell Stress aus. Da Julia noch wenig Erfahrung hat, ist sie nicht sicher, ob sie über genügend Kompetenzen verfügt, um eine schwierige Klasse zu führen, weshalb sie den Stressor als bedrohlich einschätzt und sich Sorgen macht. Zudem weiß sie noch nicht, auf welche sozialen Ressourcen wie Förderlehrkräfte oder unterstützende Teamkolleginnen sie an der Schule zurückgreifen kann. Eine solche Einschätzung der verfügbaren Ressourcen für die Bewältigung wird sekundäre Bewertung genannt. Julia schätzt die Anforderung sowohl in der primären als auch in der sekundären Bewertung als bedrohlich ein und hat das Gefühl, über zu wenige Ressourcen für die Bewältigung zu verfügen, was den Stress verstärkt.

Um empfundenen Stress zu reduzieren, hat sie nun zwei Möglichkeiten: 1) Problemorientierte Stressbewältigung: Die zu diesem Typ der Stressbewältigung zählenden Bewältigungsformen beziehen sich konkret auf die Beseitigung der Belastung. Julia würde in diesem Fall mithilfe direkter Handlungen aktiv versuchen, ihre Stressgefühle zu reduzieren, indem sie zum Beispiel ihre Unterlagen der Ausbildung nochmals konsultiert oder mit erfahrenen Lehrkräften oder Beratungspersonen spricht und nachfragt, wie man mit »schwierigen« Klassen umgeht. Solche Bewältigungsformen sind dann funktional, wenn die Bewältigung einer Anforderung oder einer Situation in der eigenen Macht steht, das heißt, wenn man Gestaltungsmöglichkeiten hat. Da Julia die Klasse noch gar nicht unterrichtet, sind ihre Möglichkeiten der problemfokussierten Bewältigung in der gegenwärtigen Situation allerdings beschränkt. Sie kann dem Stress deshalb zusätzlich mit 2) emotionsorientierten Bewältigungsformen entgegenwirken: Bei diesen Strategien steht nicht die Bewältigung der (potenziellen) Anforderung im Zentrum, sondern sie setzen bei den eigenen Gefühlen und oder der Interpretation der Anforderung an. Julia kann ihren Stress beispielsweise minimieren, indem sie der Anforderung weniger Gewicht beimisst. Sie kann ihre primäre Einschätzung der Information kognitiv verarbeiten und sich bewusst dafür entscheiden, nichts auf diese Gerüchte zu geben und den beiden Nachbarinnen vorerst aus dem Weg zu gehen, um keine weiteren unerwünschten Informationen zu erhalten. Diese indirekte Form von Bewältigung ist insbesondere funktional bei Anforderungen und Situationen, deren Bewältigung unter den gegebenen Bedingungen nicht in der eigenen Macht steht (siehe dazu auch Lazarus, 1993).

Wenn sich bei der Auseinandersetzung mit der belastenden Situation neue Informationen ergeben, erfolgt eine Neubewertung. Lernt Julia beispielsweise die zuständige sonderpädagogische Förderlehrkraft kennen, die ihr Unterstützung zusichert, kann sich ihre sekundäre Einschätzung der Ressourcen verändern. Auch die ersten Schulwochen werden einen Anlass für Neubewertungen bilden. Unter anderem werden Julias Handlungen bei den Schülerinnen und Schülern selbst, aber möglicherweise auch bei den Eltern und der Schulleitung Reaktionen auslösen. Auf der Grundlage dieser Informationen wird sie besser einschätzen können, ob es ihr gelingt, mit der »schwierigen« Klasse umzugehen.

Das Fallbeispiel zeigt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, mit Belastungen umzugehen. Die individuellen Bewertungen und Bewältigungsformen beeinflussen, ob und wie stark der Stress ist, den eine Anforderung auslöst. Solange man sicher ist, dass man eine sich stellende Anforderung bewältigen kann, muss man sich unter Umständen zwar beträchtlich anstrengen, erlebt aber keinen Stress (Kaluza, 2015, S. 8). Wie an belastende Situationen herangegangen wird, ist geprägt durch die Biografie sowie persönliche Motive, Einstellungen und Haltungen. Diese können dazu führen, dass neben den Anforderungen, die real bestehen, zusätzlicher Stress entsteht, indem man sich selbst unter Druck setzt. Solche persönlichen Stressverstärker sind mitentscheidend dafür, ob und wie stark Beanspruchungsreaktionen ausfallen (Kaluza, 2015, S. 7). Sie bilden den individuellen, im Laufe der Biografie entstandenen Hintergrund, vor dem gegenwärtige Anforderungen bewertet werden und eingeschätzt wird, welche Bedeutung der Situation beizumessen ist oder wie bedrohlich ein mögliches Scheitern subjektiv wirkt. Die bewusste Reflexion dieser Stressverstärker kann helfen, die individuellen Bewertungen bewusster zu steuern und den individuell erzeugten Stress zu verringern.

Wie die Einschätzung von Anforderungen sind auch Bewältigungsstrategien, insbesondere in stressauslösenden Situationen, oftmals stark automatisiert und laufen unbewusst ab (Busch & Sandmeier, 2019). Die Sicht ist dann auf das Problem fokussiert: In der Hoffnung, es schnell zu lösen, greift man mehr oder weniger unbewusst auf Strategien zurück, die in vermeintlich ähnlichen Situationen der Vergangenheit erfolgreich waren. Man reagiert unbewusst und gewohnheitsmäßig, anstatt bewusst zu agieren und alternative Bewältigungsstrategien zu prüfen. Obwohl die verschiedenen Bewältigungsstrategien nicht losgelöst vom konkreten Kontext nach ihrer Wirksamkeit oder Produktivität klassifiziert werden können, scheint ein problemorientierter Bewältigungsansatz den emotionszentrierten, indirekten Formen überlegen zu sein, da sich der Stressauslöser auf diese Weise eher bewältigen lässt (Herzog, 2007, S. 383).

Der alleinige Fokus auf die Frage, ob die Anforderung bewältigt wurde oder nicht, greift jedoch zu kurz, da auch erfolgreiche Verhaltensweisen mit Kosten in Bezug auf das Befinden und die Gesundheit verbunden sein können (Baeriswyl, Krause & Kunz Heim, 2014). Beispiele dafür sind das Leisten von Überstunden, Arbeit am Wochenende oder im Urlaub, der Verzicht auf Arbeitspausen oder Arbeit trotz Krankheit. Solche und ähnliche Verhaltensweisen nennen Krause, Berset und Peters (2015) interessierte Selbstgefährdung. Darunter werden Verhaltensweisen verstanden, die mit dem Ziel der Bewältigung arbeitsbezogener Anforderungen eingesetzt werden, jedoch zugleich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Erkrankungen erhöhen oder die notwendige Regeneration verhindern.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer potenziellen Selbstgefährdung stellt sich die Anschlussfrage, wann Stress gesundheitsgefährdend werden kann. Denn Stress selbst muss nicht zwangsläufig die Gesundheit gefährden oder zu Burnout führen. Gesundheitsbedrohlich wird Stress erst, wenn eine Anforderung über längere Zeit nicht zufriedenstellend bewältigt werden kann oder wenn es nicht möglich ist, sich von einer Anforderung zu distanzieren, weil dies von außen verunmöglicht wird oder weil die eigenen Ideale, Motive und Vorstellungen es nicht zulassen. Bakker und Demerouti (2014) sprechen von einem Teufelskreis, wenn Anforderungen über längere Zeit überfordern: Gestresste Personen nehmen einerseits neue Anforderungen und ihre Bewältigungsmöglichkeiten negativer wahr und zeigen andererseits ungünstige Verhaltensweisen, die von der Umwelt bemerkt werden (z. B. Verpassen von Terminen, mangelnde Erreichbarkeit, mangelnde Sensitivität in Gesprächen), was wiederum zu zusätzlichen Belastungen führen kann. Dauert ein solcher Teufelskreis über einen längeren Zeitraum an, kann die anhaltende Überforderung langfristig zu Burnout führen (  Kap. 6).

Kap. 6).

Читать дальше

Kap. 6).

Kap. 6).