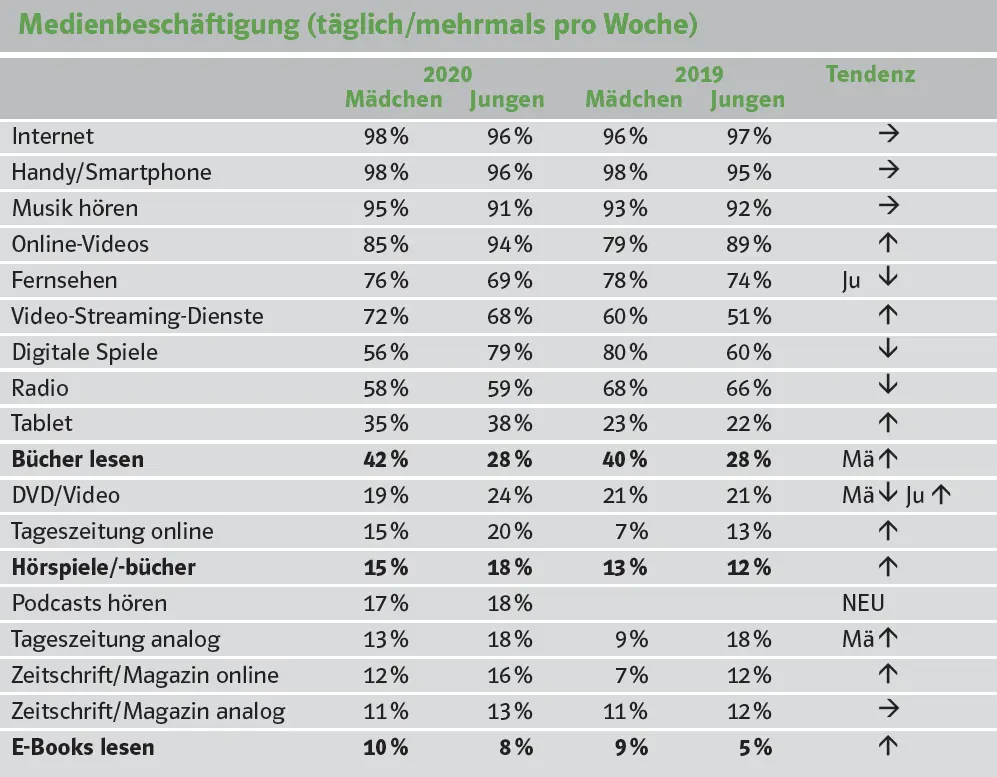

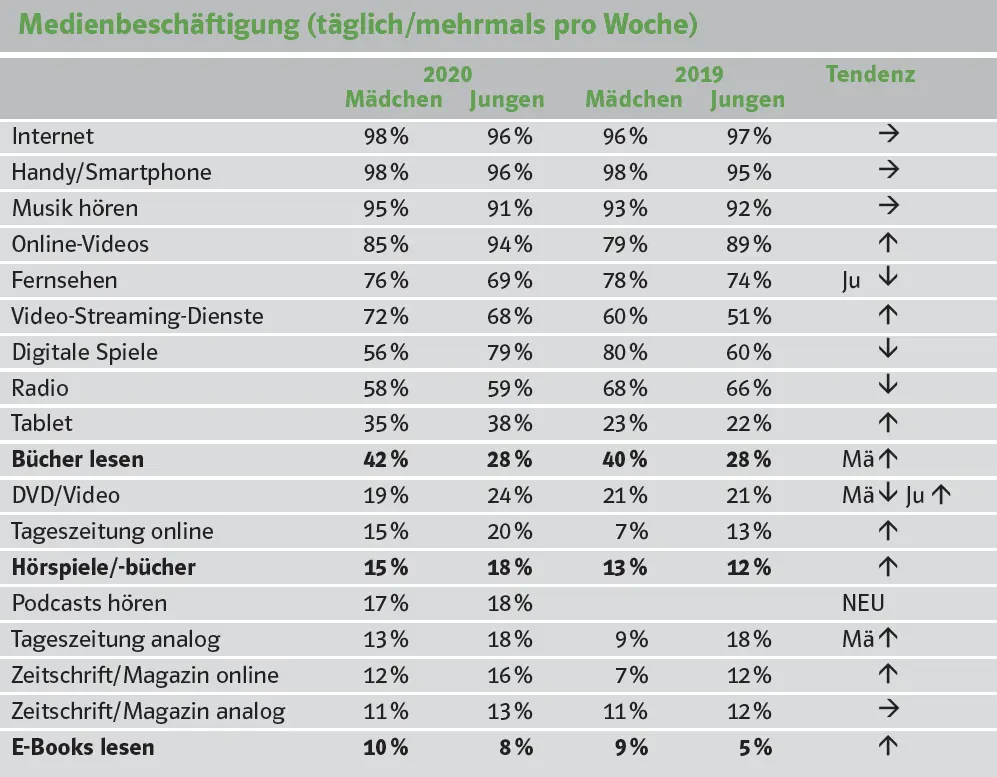

Es lassen sich merkliche Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen ermitteln. Mit dem Lesen von Büchern verbringen die Jugendlichen an einem Wochentag 2019 durchschnittlich 53 Minuten (Mädchen 62 Min./ Jungen 45 Min.). Dieser Wert ist 2020 (Corona-bedingt) auf 74 Minuten gestiegen. Wenn man bedenkt, dass Lesezeit nur mit voller Aufmerksamkeit funktioniert, andere Mediennutzungen wie Audio und TV durchaus auch im Hintergrund laufen können, sind das durchaus beachtliche Werte.

Quelle: JIM-Studien 2019 und 2020

1.4

Vom Wert des Papier-Buchs

Was ist ein Buch? Schauen wir uns an, wie Bücher für ihre verschiedenen ›Nutzer‹ funktionieren:

• Für den LeserBuchinhalte zwingen dem Leser nicht auf, wo, wie, wie schnell, was weglassend, was wiederholend er den Inhalt aufnimmt. Ein Buch passt sich jedem Leser an. Wer sich der Mühe des Lesenlernens einmal unterzogen hat, dem steht eine Welt offen.

• Für den KäuferEin riesiges Angebot ist im stationären oder im Internet-Buchhandel problemlos zu besorgen – überall zum gleichen Preis, im Zweifel umtauschbar.

• Für den HändlerEs ist leicht zu beschaffen, problemlos zu lagern, relativ hoch rabattiert, bei Verlagsbezug mit langen Zahlungszielen ausgestattet, gut kalkulierbar. Im Falle des Nichtverkaufs wird es nach einer angemessenen Frist remittiert.

• Für den HerstellerEs ist – auch im Hinblick auf nachhaltige Produktionsverfahren – mit gebräuchlichen Verfahren herzustellen, gut zu lagern, kurzfristig wiederzubeschaffen. Abgesehen von den prinzipiell unberechenbaren Absatzchancen kann der Verlag in gewissem Umfang seinen Umsatz und seinen Gewinn steuern, da er den Ladenpreis selbst festsetzt.

• Für den AutorEr kann in Zusammenarbeit mit dem Verlag kontrollieren, wie aus seiner Schöpfung, seinem Manuskript, ein Buch wird. Und er kann es weiter begleiten, nachdem es einmal gedruckt ist.

• Für das KindEin Buch ist einfach da; es kann immer wieder angeschaut, vorgelesen, gelesen werden. Es braucht keinen Strom; man kann die Lektüre jederzeit unterbrechen; man kann es sich so schnell oder so langsam zu Gemüte führen, wie es einem gerade genehm ist.

Ein halbes Jahrhundert nach den Untersuchungen von Bruno Bettelheim und seinen Kollegen kommen viele Wissenschaftler zu ähnlichen Erkenntnissen. Daran haben die unterschiedlichen elektronischen Geräte, die inzwischen entwickelt wurden, bei denen man auf Bildschirmen liest, nichts geändert. Über den Vorgang und die Wirkung des Lesens auf Computer-Bildschirmen, Laptops, Tablets, Smartphones, E-Readern etc. wurde und wird weiter geforscht – es ist ein weites Feld, aber man liegt wohl nicht falsch, wenn man Anne Mangen von der Universität Stavanger folgt, die wesentlich an der Stavanger Erklärung zur Zukunft des Lesens vom 3./4. Oktober 2018 beteiligt ist, die weltweit Aufmerksamkeit und Nachdenklichkeit hervorgerufen hat – weniger bei den Politikern, die vorschnell und windschnittig von einer #Digitalisierung schwärmen, deren Voraussetzungen und Auswirkung sie oft gar nicht verstanden haben. An den Studien dazu haben 200 Wissenschaftler aus ganz Europa mitgewirkt, u. a. wurden 54 Einzeluntersuchungen mit insgesamt 170.000 Teilnehmern ausgewertet.

Auf eine extrem kurze Formel gebracht, ist der allgemeine Befund: Kurze informative Texte bis zu sieben Seiten werden mit gleicher Wirkung auf Bildschirmen und auf Papier gelesen – je länger und je komplexer die Texte sind, desto mehr ist das Lesen auf Papier von Vorteil. Wenn man die Forschungsergebnisse zuspitzt auf die Adressaten der KJBV, werden die Forscher noch deutlicher:

Lehrern und anderen Erziehern muss bewusst gemacht werden, dass schnelles und pauschales Ersetzen von Gedrucktem, Papier und Schreibwerkzeugen durch digitale Technologien in der Grundschule nicht folgenlos ist. Wenn dies nicht von wohlüberlegten Lernmitteln und Lernstrategien begleitet wird, kann es bei Kindern zu Rückentwicklungen beim Leseverständnis und beim Aufbau kritischer Denkfähigkeit führen . (Mangen 2019)

Anne Mangen und viele andere Forscher haben nicht einfach apodiktisch das eine (›Nur Lesen auf bedrucktem Papier wird dem Lesestoff gerecht‹) oder das andere (›Es ist vollkommen egal, auf welcher materialen Basis man liest‹) behauptet. Sie haben nach den Regeln der empirischen Sozialforschung untersucht, wie sich das Leseverständnis von identischen Texten auf den unterschiedlichen Ausgabeformen darstellt.

1.5

Das Kinder- und Jugendbuch zwischen Literatur, Pädagogik, Unterhaltungswirtschaft und Buchhandel

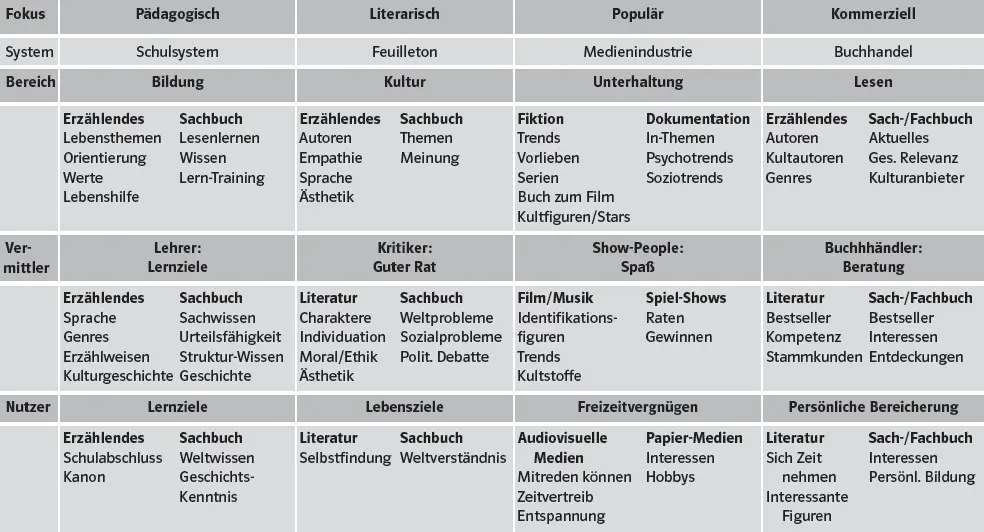

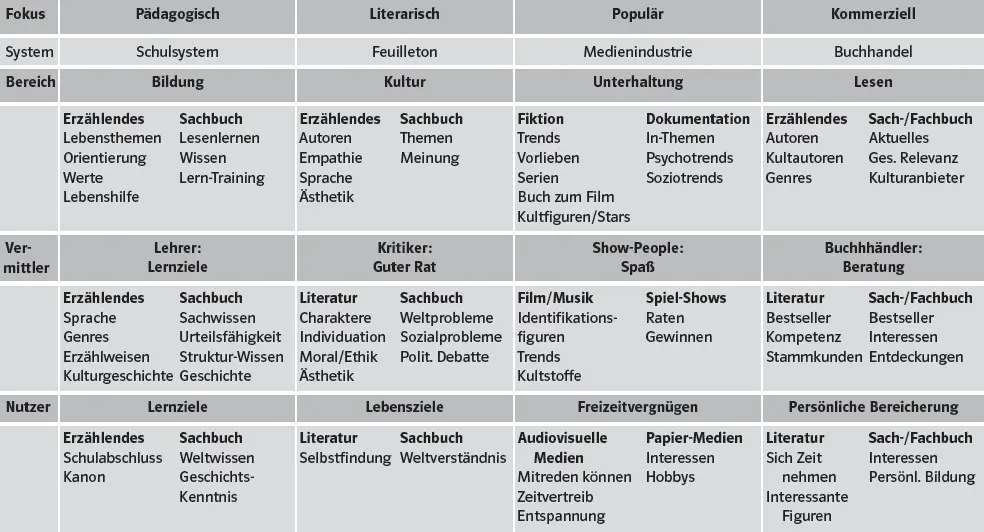

Wessen Regeln, Kriterien und Intentionen sollen Kinder- und Jugendbücher genügen? Die mächtigsten Disziplinen, die auf das KJB einwirken, sind die Literatur, die Pädagogik, die Unterhaltungswirtschaft und der Buchhandel. Sie sehen es – in ihrer jeweils spezifischen Wahrnehmung – entweder als literarische Kategorie, als Kulturgut oder als Wirtschaftsgut. Keinem Bereich kann man die Berechtigung absprechen, hier Interessen einzubringen; aber zu keinem gehört das KJB ausschließlich.

Die in der #Genre-Übersicht angezeigten Kombinationen von ›populär‹ mit ›Medienindustrie‹ und von ›kommerziell‹ mit ›Buchhandel‹ wären irreführend, wenn sie ausschließlich gemeint wären. Gewiss orientieren sich die Unterhaltungsmedien an Popularität, und sie denken und arbeiten kommerziell. So muss aber auch der Buchhandel aufgestellt sein; der Begriff ›kommerziell‹ ist nicht pejorativ gemeint, sondern soll zum Ausdruck bringen, dass hier Geschäfte gemacht werden (müssen), etwa im Gegensatz zum staatlichen Bildungssystem.

Das Kinder- und Jugendbuch: Ein Teil der Literatur?

Paradoxerweise trifft man gerade in den Literatur- und Sprachwissenschaften gegenüber dem KJB häufig auf eine Haltung zwischen freundlicher Herablassung, Desinteresse, Zweifel an der Relevanz und Ignoranz. Die wenigen universitären Lehrstühle, Forschungsinstitute und Studiengänge, die sich auf akademischem Niveau mit dem KJB befassen, sind ein Ausdruck davon. Und auch die müssen in den Hochschul-Gremien oft mühsam für ihre Anerkennung und für Mittel argumentieren.

Viele kluge Autoren, die in der Belletristik zu Hause sind, schreiben aus Respekt vor den Anforderungen an ein Bilder-, Kinder- oder Jugendbuch dergleichen nicht. Es sind nur wenige, dafür aber dann meist ganz herausragende Autoren, die sowohl allgemeine Literatur als auch für junge Leser schreiben. Der unbestrittene Altmeister dieser Doppelbegabung ist Erich Kästner. Viel zu selten, könnte man sagen, aber immer wieder finden sich Schriftsteller, die sich auf beides verstehen: Peter Härtling, Uwe Timm, Hans Magnus Enzensberger, Annette Pehnt, Franz Hohler, Burkart Spinnen, Markus Orths, um nur einige deutschsprachige zu nennen.

Ähnlich ist es im Sachbuch-Bereich. Während es in vielen anderen Ländern überhaupt keine Frage ist, dass ein hochangesehener Fachwissenschaftler ein Sachbuch für junge Leser verfasst, z.B. Stephen Hawking, ist das bei uns eine – lobenswerte – Seltenheit, wie im Fall des Astrophysikers Harald Lesch, der sich mit der Kinderbuchautorin Gudrun Mebs zusammengetan hat, um Kindern Themen wie Evolution, Astronomie, Philosophie oder Mathematik zu erklären.

Wie kann man diese eigenartige Diskrepanz erklären? Hier ein Versuch: Im deutschsprachigen Feuilleton wurde lange Zeit eine Unterscheidung gepflegt, heutzutage oft heftig bestritten, teils bewusst ignoriert, aber latent immer noch vorhanden: die zwischen E und U, ernster und unterhaltender Literatur. Man kennt diesen Gegensatz auch in der Musik. In der angelsächsischen, skandinavischen, frankophonen, russischen und sicher auch vielen weiteren Kulturen ist eine derartige Unterscheidung nicht gebräuchlich. Es gehört zu den großen Verdiensten eines Verlegers wie Daniel Keel, solche Grenzen gesprengt zu haben, indem er den einst von ihm mitgegründeten Diogenes Verlag nach dem Voltaire’schen Motto geführt hat:

Читать дальше