Otro aspecto relevante de las investigaciones que se han llevado a cabo durante las últimas cuatro décadas, tiene que ver con los aportes inestimables de la investigación pionera realizada por Niède Guidon en Brasil (directora del Museo del Hombre Americano en este país) y su equipo de asociadas y colaboradores (entre las que se destacan Gabriela Martin, Anne-Marie Pessis e Irma Asón Vidal, entre otras). Guidon ha sido una investigadora incansable que ha seguido los rastros del hombre del Pleistoceno en el nordeste brasileño y ha logrado no solo documentar sus pesquisas técnica y científicamente, sino también proteger el patrimonio rupestre pictórico y labrado encontrado en las serranías de Capivara y Confusiones, al suroeste del Piauí, como en el caso del bien conocido sitio de Pedra, en el Parque Nacional de la Sierra de Capivara.

Su investigación ha hecho énfasis en los aspectos arqueológicos (incluido, por supuesto, el arte rupestre del nordeste brasileño), para tratar de develar los enigmas del poblamiento temprano del continente. En tal sentido, el yacimiento arqueológico de Pedra Furada se convirtió en un enclave especial desde la década de 1970, cuando Guidon documentó la presencia de fósiles muy antiguos en afloramientos cársticos en ese lugar. Allí excavó los restos de una joven que había muerto más o menos a los 22 años de edad, hace aproximadamente 9.700 años. Dada la morfometría del cráneo, ciertas características biogenéticas y la cronología, estos restos eran muy anteriores a los horizontes Clovis y Folsom; pero, además, estos hallazgos y otros realizados en distintos yacimientos de la cuenca del río San Francisco, hicieron pensar que a Suramérica pudieron llegar pobladores humanos que entraron al continente por sitios diferentes al estrecho de Bering, además de que sugerían provenir de un origen africano.

Las primeras conclusiones que proponían el poblamiento de Suramérica vía una ruta migratoria temprana por el océano Atlántico, fueron respaldadas algunos años después por dos paleoparasitólogos, Adauto Aráujo y Karl Reinhard (2008), quienes estudiaron la dispersión del parásito humano Ancylostoma duodenale, de origen africano y asiático-polinesio. Este parásito no habría podido entrar a América por la fría ruta de Bering, porque no resistiría las bajas temperaturas, sin embargo su presencia fue detectada en el sureste de Piauí, en coprolitos humanos de unos 10.000 años de antigüedad. En este caso, la paleoparasitología demostró que algunas especies de parásitos que se habían originado en huéspedes en una determinada época y región geográfica, pudieron diseminarse de acuerdo con las rutas migratorias de dichos huéspedes cuando colonizaron nuevos ecosistemas mediante mecanismos de adaptación. Aráujo y Reinhard propusieron la posible existencia de dos rutas alternativas: una por la costa y una transpacífica. Por estas rutas los parásitos hubieran podido sobrevivir y, por consiguiente, seguir infectando a los humanos.

La evidencia anterior, documentada sobre todo en Brasil, es de gran interés para entender el contexto arqueológico de Chiribiquete. Muchos de los sitios brasileños comparten con Chiribiquete manifestaciones pictóricas muy similares que parecen demostrar una conexión absoluta y que permiten entender la continuidad de un mismo horizonte cultural prehistórico en otros países del Neotrópico desde tiempos inmemoriales (ver Capítulo IX).

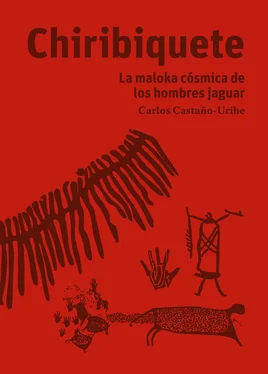

Detalle de escena pictórica de Tradición Nordeste (TND). Estilo capivara. Fotografía: Carlos Castaño-Uribe.

ARTE RUPESTRE, CÓDIGOS Y OTROS ARCANOS PARIETALES. Avanzando en nuestra disquisición, sugeriremos una nueva forma de explicar el alcance de lo que actualmente llamamos arte rupestre en Chiribiquete. Empecemos por argumentar que dicho término no se ajusta suficientemente bien al contexto de lo encontrado en esta serranía. La característica que define el arte rupestre es que se encuentra en las superficies naturales de las rocas. Es por esto que lo diferenciamos de las obras de arte hechas en muros o paredes preparadas. Hay varios tipos de arte rupestre, por ejemplo, pictogramas pintados o dibujados en la superficie de rocas y petroglifos grabados o tallados. De modo que por “rupestre” entendemos aquello perteneciente o relativo a las rocas.

Casi siempre, el arte rupestre se hace en rocas que no se pueden mover (aunque ocasionalmente las hay movibles) que, generalmente, están adentro de cuevas, grutas, cavernas o abrigos rocosos. Esto es lo que llamamos arte prehistórico o arte parietal. No obstante, como bien anotan Martínez y Botiva (2004: 10), “su denominación como ‘arte’ no significa que se trate de objetos artísticos en los términos y con las finalidades con que hoy los entendemos desde nuestra cultura occidental. Esta es solo una las formas como se ha intentado definir su significado”.

Las expresiones arte rupestre, arte prehistórico o arte parietal se acuñaron a finales del siglo xix en Europa, después de acaloradas discusiones que, incluso, ponían en tela de juicio la existencia y autenticidad de las pinturas encontradas en 1879 en una cueva costera de Cantabria (Altamira, España) por Marcelino Sanz de Sautuola. Esas pinturas son consideradas el primer descubrimiento documentado y debatido de este tipo de sitio arqueológico. Los debates de aquel entonces, en el mundo de historiadores y arqueólogos victorianos expertos se resistían a creer que existiera una expresión del hombre primitivo asociada a manifestación artística alguna, porque suponía un sentido muy refinado de la estética y la abstracción que, supuestamente, iba más allá de la simple fabricación de toscos utensilios de piedra sílex. Para aquella época, estos artefactos empezaban a reportarse con mayor frecuencia en múltiples yacimientos arqueológicos y cuevas europeas, y un poco más adelante, en sitios africanos.

Los primeros debates internacionales sobre este descubrimiento monumental en Altamira, tuvieron lugar durante el IX Congreso de Antropología y Arqueología Prehistórica, realizado en Lisboa en (1880), en que la mayoría de los eruditos participantes se manifestaron en contra de la evidencia documental hallada en aquella cueva extraordinaria, ¡hasta el punto de declararla un fraude! Pero quince años más tarde, nuevos hallazgos en varios sitios de la península ibérica y la Dordoña francesa, empezaron a corroborar su veracidad y la necesidad de seguir buscando nuevas evidencias de pinturas en las rocas, para intentar racionalizar mejor lo que parecía tratarse de algún tipo de manifestación religiosa de estos representantes primitivos de la especie humana (Zalamea, 1967). Con ello se pensaba reforzar la clasificación del desarrollo de la humanidad en tres edades –Paleolítico, Neolítico y Mesolítico– propuesta ya por el año de 1860, como también la división de la Edad de Piedra en Paleolítico y Neolítico, de John Lubbock en 1865 (Ayarzagüena-Sanz, 1992).

Durante los primeros 50 años del siglo xx, los términos “arte rupestre” o “arte parietal” se afianzaron, según Zalamea, para designar “esas primeras y extendidas manifestaciones de actividad artística con al menos 40 mil años de antigüedad, presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad en casi todo el planeta, menos en la Antártida” (Op. Cit., 96). “Arte rupestre” ganó terreno porque abarcaba y explicaba aquellas actividades o productos aparentemente realizados con una finalidad estética y comunicativa, a través de medios plásticos, como la pintura o el tallado de símbolos en rocas. Durante los últimos años del siglo xix, los estudiosos empezaron a identificar las figuras de animales, de seres humanos y diversos símbolos que se veían en las rocas, y a elaborar conceptos y teorías en las que conjugaron múltiples estilos de representaciones pictóricas con las edades tempranas del hombre “primitivo”. Así pues, ha pasado infinidad de discusiones –a veces delirantes, por decir lo menos– sobre la bondad o no del término “arte rupestre”, que hoy seguimos usando de manera muy amplia.

Читать дальше