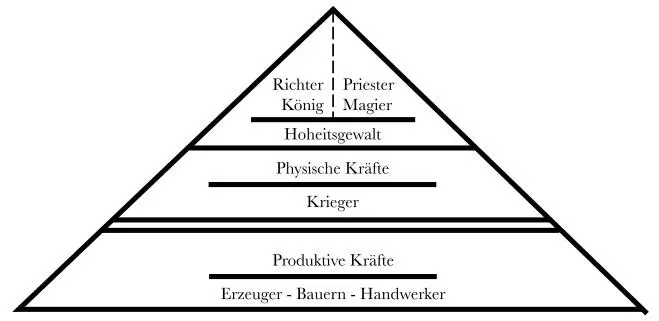

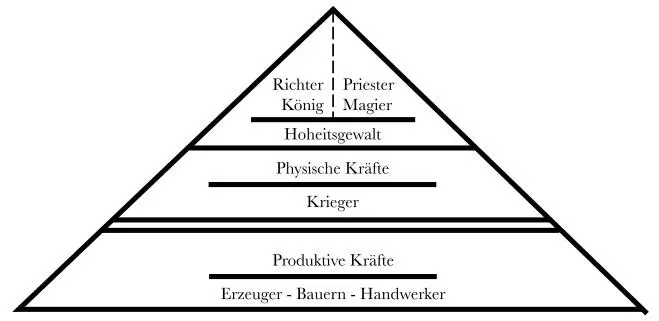

1 ...6 7 8 10 11 12 ...31 Besonders wichtig ist hier zu erkennen, dass die religiösen oder philosophischen Merkmale der ersten Hierarchie-Ebene grundlegend von denen der zweiten oder dritten unterschieden sind. Auf der ersten Ebene wird seit Urbeginn die Aufmerksamkeit auf den Intellekt, die Seele oder die Psyche des Menschen gerichtet. Selbst in den ältesten Texten des Rig-Veda findet sich die Aussage der Priester, dass sie „die Götter geschaffen“ hätten, was bedeuten soll, dass die Göttinnen und Götter in Wahrheit Ausdrucksformen der göttlichen Urbilder seien, wie sie in der intellektuellen oder psychischen Beschaffenheit menschlicher Wesen angelegt sind. Die zweite Funktionsebene betrifft die physischen Kräfte und deren Gebrauch, namentlich die Fähigkeiten des Kriegers. Die dritte beruht schließlich auf der Natur und den Zyklen des natürlichen und organischen Lebens: den Kräften des Hervorbringens und Fortpflanzens. Auf dieser externen Realität liegt der Fokus ihrer religiösen und philosophischen Begrifflichkeit. Wir sehen also, dass es schon auf dieser urtümlichsten Stufe eine gewisse Differenz zwischen denen gab, die das Selbst oder den Intellekt, und denen, die die „Natur“ verehrten. Gleichwohl gab es seit den Ursprüngen der indoeuropäischen Denkmuster genug Platz für beide religiösen Pole innerhalb eines schöpferischen Systems. In diesem Zusammenhang ging es nicht so sehr um eine horizontale Unterscheidung zwischen links- und rechtshändigem Pfad, sondern um eine vertikale, die sich in der „gesellschaftlichen Struktur“ von Göttern und Menschen spiegelt.

Wie oben bereits erwähnt, gab es weiterhin auch innerhalb der ersten Ebene eine ursprüngliche Unterteilung: Sie gelangt in der Unterscheidung von Mitra und Varuna bzw. Tyr und Odin zum Ausdruck. Mitra oder Tyr repräsentieren den rationalen, gliedernden Verstand, die Ordnung des Kosmos; Varuna und Odin entsprechen hingegen dem beweglichen, wahrsagenden Geist, der dynamischen Freiheit des chaotischen Fließens. Dieselbe Zuordnung wird später der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche vornehmen, wenn er die apollinischen und die dionysischen Tendenzen in der menschlichen Kultur unterscheidet.4 Beide sollen zwar, ähnlich unserer linken und rechten Gehirnhälfte, in einem ganzheitlichen Sinne zusammenwirken, aber dennoch lassen sich hier die psychischen Strukturen zum ersten Mal ausmachen, die in späteren Zeiten in die Begriffe des rechts- und linkshändigen Pfades gefasst werden.

Da die antiken Indoeuropäer bei ihren Wanderungs- und Eroberungszügen, bei ihrer Unterwerfung der indigenen Völker, vor allem Kräfte anwandten, die auf der ersten und zweiten Ebene verwurzelt waren, konnte sich die dritte in stärkerem Maße dem Einfluss religiöser und philosophischer Konzepte und Praktiken der Ureinwohner öffnen. Dennoch wäre es ein großer Fehler anzunehmen, dass das System ursprünglich keine Strukturen umfasst habe, die geeignet gewesen wären, die Einflüsse der nativen Religionen zu integrieren. Obwohl Historiker des indischen Tantrismus immer wieder die Herkunft vieler tantrischer Praktiken aus den unteren Bevölkerungsklassen und ihre antibrahmanische Ausrichtung betonen, muss doch darauf hingewiesen werden, dass der Tantrismus bereits im Rig-Veda selbst angelegt ist.5 Das nichtarische Element brachte dieses System nicht hervor, aber es beeinflusste in starkem Maße die Art und Weise, wie es später von Hindus praktiziert wurde.

Man hat daher hervorgehoben, dass der spätere „Vedische Weg“ des Hinduismus durchaus nicht unbedingt die Grundhaltungen der Veden selbst zum Ausdruck bringt, sondern dass das tantrische System paradoxerweise viel stärker und lebendiger als der heutige „Vedische Weg“ der spirituellen Haltung der Veden entspricht.6

Abb. 2.1. Indo-Europäische Funktionen

Rechtshändiger Pfad/Linkshändiger Pfad

Der eigentliche Ursprung der Terminologie des rechtshändigen Pfades im Gegensatz zum linkshändigen liegt im Sprachgebrauch tantrischer Sekten Indiens. Deren zentrale Unterscheidung ist diejenige zwischen Dakshinachara , dem „rechten Weg“, und Vamachara , dem „linken Weg“. Die Unterschiede innerhalb dieser Sekten werden oben im Kapitel über den Hinduismus behandelt. Die mutmaßliche Entwicklung der Differenz zwischen rechtshändigem und linkshändigem Pfad ist ziemlich vielschichtig, aber sie entstammt den breitgefächerten Lehren vom natürlichen Fließen einer universalen Kraft durch den menschlichen Körper, die auf der linken Seite in diesen eintritt, ihn entlang einer Links-Rechts-Bahn durchströmt und rechts wieder aus ihm austritt. Auf kosmischer Ebene entspricht diesem Fluss ein Kraftstrom von Nord nach Süd. Man sagt, der kosmische Fluss verläuft in Harmonie zu dem Energiestrom im Körper eines Menschen, wenn dieser sich Richtung Osten orientiert , so dass seine linke Hand gen Norden, die rechte nach Süden zeigt.7 Hier findet sich der Schlüssel zu dem – innerhalb des Tantrismus des linkshändigen Pfades so verbreiteten – Antinomismus bzw. zu der Zurückweisung der üblichen Normen. Um das Schema des Verlaufs von links nach rechts, im Widerspruch zur Natur und zum kosmischen Gesetz, umzukehren, muss man die Stärke seines Willens schulen. Es handelt sich dabei um einen Aufstand gegen die Natur und die als göttlich angesehene Ordnung des Kosmos. In einer geradezu technischen Terminologie ausgedrückt, bewegt sich der Dakshinachara mit dem natürlichen Fluss und der Vamachara dagegen. Individuen, die „gegen den Strom schwimmen“, entwickeln und individuieren sich stärker in ihrem natürlichen Umfeld. Sie erreichen und behaupten Unabhängigkeit und Freiheit, und zuweilen streben sie sogar nach persönlicher Unsterblichkeit.

Man hat behauptet, dass das eigentliche Wesen des Tantrismus im Streben des so genannten Vamachara besteht und dass Begriff und Praxis des Dakshinachara erst später, nach einer Reform innerhalb des Tantrismus, eingeführt worden sind.8 Julius Evola bemerkt zu dieser Unterscheidung zwischen beiden Pfaden:

Der schöpferische und produktive Aspekt des kosmischen Prozesses wird durch die rechte Hand, die Farbe weiß und die beiden Göttinnen Uma und Gauri symbolisiert (in der Shakti als Prakashatmika, ‚die Helle und Offenbare’, erscheint). Der zweite Aspekt, derjenige von Abkehr und Umkehr (exitus, reditus), wird durch die linke Hand, die Farbe schwarz sowie durch die dunklen, destruktiven Göttinnen Durga und Kali ausgedrückt. Daher erfahren wir, gemäß dem Mahakala-Tantra, das Samsara, wenn sich linke und rechte Hand im Gleichgewicht befinden, aber wenn die rechte Hand obsiegt, finden wir die Befreiung.9

Eine weitere faszinierende Beschreibung der beiden Wege spiritueller Entwicklung im hinduistischen Kontext findet sich in der Unterscheidung zweier Richtungen, die die Seele auf ihrer Reise nach dem Tod einschlägt: Devayana ist der Weg der Devas (Götter), und Pitriyana ist der Weg der Pitris (Ahnen). Das Devayana ist der polare, vom Sommerhalbjahr bestimmte Weg, auf dem sich die Sonne Richtung Nordpol bewegt. Diejenigen, die sich nach dem Tod auf den Weg des Devayana begeben, sind erleuchtet, werden wie Götter und ihrem Willen entsprechend wiedergeboren. Wer hingegen das Pitriyana beschreitet – den äquatorialen Weg, den der Umlauf der Sonne im Winterhalbjahr beschreibt –, wird gemäß rein natürlicher Gesetzmäßigkeit, d. h. auf ewig nur in seinen reinkarnierten Ahnen, wiedergeboren.10

Alain Daniélou hebt hervor, dass der linkshändige Pfad mit einer „Tendenz zur Desintegration“ ( tamas ) einhergeht, die

Читать дальше