Ein Lehrbub macht Karriere

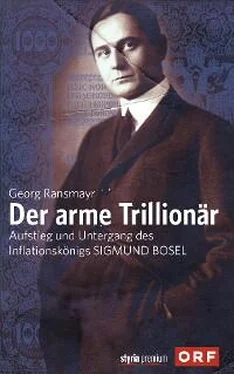

Eine gute Figur hatte Bosel schon als Lehrling gemacht, im Wiener Textilwaren-Geschäft „König & Goldner“. Hier beginnt der junge Sigmund 1908 mit 15 sein Berufsleben – nach fünf Jahren Volksschule, drei Jahren Bürgerschule und einem Jahr Handelsschule. Ein guter Schüler soll Bosel nicht gewesen sein. Doch die Inhaber der Firma sind begeistert, wie der neue Mitarbeiter an seine Aufgaben herangeht. Firmenchef Philipp Goldner wird später dem Wiener Tagblatt erzählen, dass Bosel ein Mitarbeiter war, wie man ihn sich nur wünschen konnte, ein „Praktikant par excellence – brav, anständig, fix, fleißig und vif“. Bosels Abteilungsleiter Michael Rosenbaum wird rückblickend sagen, dass der Super-Lehrling ein junger Mann mit „unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit“ gewesen sei. Bosel erweist sich bei „König & Goldner“ bald als Verkaufskanone. 3Auf Wunsch übernimmt der junge Sigmund auch die Zustellung von Wäschepaketen an so mache Hofratswitwe. Nebenbei erledigt er als dienstbeflissener Handlungsgehilfe für treue Kunden die eine oder andere Besorgung. Zu diesen Botengängen gibt es eine Anekdote, die fast zu gut ist, um wahr zu sein. Demnach hat sich Bosel von zusammengesparten Trinkgeldern eine Aktie gekauft, und zwar eine der Unionbank – jener Großbank, in der er am Höhepunkt seiner Karriere im Chefsessel thronen sollte. 4

Im Frühjahr 1914 macht sich Sigmund Bosel selbständig. Mit seinem Arbeitskollegen Rosenbaum, der viel auf ihn hält, gründet er im Mai eine Firma für Wäschewaren, die im Handelsregister als „Pfaidlergewerbe“ eingetragen wird – dem damaligen Begriff für Kleidergeschäfte, die typischerweise Schürzen, Blusen und Hemden führen durften. Bosel ist tüchtig und zielstrebig, er will es in der Textilbranche weiter bringen als sein Vater Leopold, der als „armer Hausierer“ die Familie anfangs nur mit Müh‘ und Not ernähren konnte. 5

Nach Wien gekommen war die Familie Bosel ursprünglich um das Jahr 1850 herum aus der Gegend um die südböhmische Stadt Znaim. Die k. u. k. Metropole erlebt damals einen Zuwanderboom, der durch die Industrialisierung und die Hoffnung auf bessere Arbeitsplätze ausgelöst worden ist. So wie die Familie Bosel zieht es auch viele andere jüdische Familien aus der Provinz in die Kaiserstadt. Manche von ihnen haben den Wiener Textilhandel bis in die Zwischenkriegszeit hinein geprägt. 6

Bosels Mutter hieß mit Mädchennamen Nossig. Sie war mit ihren Eltern aus Lemberg in Galizien nach Wien übersiedelt, wo die beiden Zuwandererfamilien im selben Zinshaus landen. Leopold Bosel und Julie Nossig wachsen als Nachbarskinder auf und werden ein Liebespaar. Die beiden bekommen sechs Kinder: Max, Elsa, Sigmund, Olga, Robert und Alfred, wobei der älteste Sohn Max noch vor der Heirat geboren wird. Der kleine Sigmund erblickt das Licht der Welt als Nummer drei der Kinderschar am 10. Jänner 1893. Sein Zuhause ist ein rechtschaffenes kleinbürgerliches Elternhaus in Wien-Brigittenau, in dem das Geld kaum reicht. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich Bosel mit unermüdlichem Arbeitseifer hinaufarbeiten will. 7

Bosel und Rosenbaum haben als Firmengründer eine interne Arbeitsteilung: Rosenbaum kümmert sich um die Finanzen, Bosel um den Verkauf. Vor allem die Damen-Kundschaft wird von ihm glänzend bedient. 8Obwohl Bosel ein begnadeter Verkäufer war, wäre ihm durch den Handel mit Leinen und anderen Stoffen aber keine außergewöhnliche Laufbahn geglückt. Denn der Textilsektor ist im Fin-de-Siècle-Wien alles andere als ein Wachstumsmarkt. Kleiderfabrikanten wie die Familiendynastie Mandl und andere haben ihre Marktanteile nach der Jahrhundertwende längst abgesteckt. Kaufhausmillionäre wie August Herzmansky oder Alfred Gerngroß und die vielen exklusiven Modesalons der Stadt können auf eine Fülle von Zulieferfirmen zurückgreifen. In den traditionellen Branchen ist die Luft für Neueinsteiger bereits dünn gewesen. Zum Reichwerden in der Ringstraßengesellschaft war Bosel zu spät auf die Welt gekommen. 9

Sigmund Bosel ist 21 Jahre alt und gerade erst zwei Monate lang Unternehmer, als Ende Juli 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht. Hunderttausende bekommen ihren Einrückungsbefehl, und viele wollen vor lauter Kriegsbegeisterung schnell weg von ihrem Arbeitsplatz an die Front, um nur ja nichts vom mannhaften „Abenteuerausflug“ ins Feindesland zu versäumen. Nach den blutigen Verlusten bei den Sommerschlachten im Osten schlägt die anfängliche Kriegseuphorie der Bevölkerung jedoch bald um. Die Wirtschaft der Donaumonarchie muss auf einen langen und zermürbenden Krieg umgestellt werden. Die Militärmaschinerie beginnt, gewaltige Mengen an Lebensmitteln, Rohstoffen und Versorgungsgütern zu verschlingen. 10

Für die Firmengründer Bosel und Rosenbaum ist der Kriegsausbruch kein guter Start. Im Geschäft bleiben kann Bosel nur dann, wenn er nicht eingezogen wird. Während sein Partner Rosenbaum 1915 einrücken muss, wird Bosel von der zuständigen Stellungskommission „aus gesundheitlichen Gründen“ für untauglich erklärt. Angeblich sollen auch „einflussreiche Damen“ dabei mitgeholfen haben, dass dem schmächtigen, aber charmanten Jungunternehmer der Militärdienst erspart geblieben ist. 11

Diese Weggabelung des Schicksals hat in späteren Berichten über Bosels Aufstieg vom „allerkleinsten Ladenbesitzer zum Mitbeherrscher Österreichs“ eine wichtige Rolle gespielt. Viele haben sich gefragt, wie es Bosel nur angestellt hat, dass er ohne seinen Kompagnon bei der Versorgung von Kriegsflüchtlingen in großem Stil Kasse machen konnte. Die einen rühmten sein kaufmännisches Genie, während die anderen seinen Erfolg als das Produkt glücklicher Verbindungen abgetan haben.

Und so taucht in den schillernden Erzählungen über seine Anfänge als Flüchtlingslagerlieferant eine holde Fee auf, die Bosel die Hand zum Millionärsleben reicht. Und zwar in der Person einer hübschen Offiziersgattin, die als Tochter eines ehemaligen Sektionschefs beste Beziehungen zu diversen Entscheidungsträgern gehabt hätte, wie in der linken Boulevard-Zeitung Der Abend zu lesen war. „Das Milchgesicht Bosel, zitternd vor Aufregung, da er hier den Schlüssel zum Sesam wittert, setzt ihr mit allen Mitteln der Schauspielerei, mit Versprechungen, flehentlichen Bitten zu, sie möge sich seiner annehmen … und gibt es ihr mündlich und schriftlich, dass er den Gewinn aus allen Geschäften, die er ihrer Fürsprache verdankt, redlich mit ihr teilen werde.“ 12

Nachdem Der Abend an Bosel nie ein gutes Haar gelassen hat, überrascht es nicht, dass er der Zeitung zufolge seine Geschäftspartnerin später „mit einem Butterbrot abgespeist“ haben soll. Einer anderen Version nach hätte Bosel instinktiv erkannt, dass sich durch die Flüchtlingswellen im Windschatten der missglückten Feldzüge geschäftliche Chancen auftun könnten. Demnach soll er 1914 durch frühzeitige Hamsterkäufe ein Warenlager angelegt haben, mit dem er später bei der Belieferung von Flüchtlingslagern auftrumpfen konnte. 13

Tatsache ist: Die Flüchtlingslager auf österreichischem Boden sind deshalb entstanden, weil der Krieg große Menschenmassen in Bewegung gesetzt hatte. Anfangs handelte es sich um die Bewohner der Grenzgebiete zu Serbien und Russland. Ganz Landstriche wurden evakuiert, um die gefährdete Zivilbevölkerung vor den Kampfhandlungen in Sicherheit zu bringen. Die Kriegsplaner wollten die Truppen auch ungestört und unbeobachtet bewegen können. Zehntausende Untertanen des Kaisers wurden zwangsweise umgesiedelt. Im August 1914 kam es deshalb in Galizien und in der Bukowina zu einer ersten Völkerwanderung in das Innere der Monarchie, wie der Historiker Manfried Rauchensteiner in seinem Standardwerk über den Ersten Weltkrieg schreibt. 14

Wenige Wochen nach Kriegsbeginn musste die k. u. k. Armee schwere Niederlagen gegen russische Truppen einstecken. Es kam der Befehl zum Rückzug, der eine gewaltige Flüchtlingslawine ins Hinterland der österreichischen Reichshälfte auslöste. Im November 1914 gab es in Wien bereits 140.000 Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina. Weil die beiden Gebiete zur österreichischen Reichshälfte gehörten, musste Österreich weit mehr Flüchtlinge aufnehmen als Ungarn, wo man sich mit allen Mitteln der Kunst gegen die k. u. k. Landsleute gewehrt hat. Die österreichischen Behörden sind deshalb vor der Herausforderung gestanden, dass hunderttausende Menschen entweder nach Böhmen, nach Mähren oder ins Innere Österreichs gelenkt werden mussten. Somit hat sich das Innenministerium in Wien darum kümmern müssen, dass die vielen mittellosen Flüchtlinge möglichst rasch in österreichischen Auffanglagern untergebracht werden. Aufgebaut wurden diese Lager meist von Kriegsgefangenen und von Privatfirmen. Ortsansässige Handwerker sind dadurch zu Aufträgen gekommen. Mit der Errichtung der Lager war es aber nicht getan. Die Menschen in den Barackensiedlungen mussten laufend mit Nahrung versorgt werden. Sie haben auch Taschengeld bekommen und sie wurden mit Bekleidung, Schuhwerk und Decken ausgerüstet. 15

Читать дальше