8

Interview mit Martha Genée, 14. 12. 2011; Franz, Siegmund Bosel, 12; Die Börse, 11. 11. 1926.

9

Habe, Eine Zeit bricht zusammen, 15; Die Stunde, 22. 7. 1923.

10

Die Börse, 11. 11. 1926.

11

BANB, 655/1925 Bankhaus Bosel: Rekapitulation der Effektenstände.

12

Wahl, Könige der Inflation, 240.

13

Lewinson, Die Umschichtung der europäischen Vermögen, 251; Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie, 841.

14

SchobA, (Karton) 95, Schober: „Wie ich Herrn Präsident Bosel kennenlernte“.

15

Scheffer, Bankwesen, 374; Hanisch, Der lange Schatten des Staates, 283.

16

Hoffmann, Der Fall Sigmund Bosel, 17 ff.; SchobA 95, „Brief an den Verwaltungsausschuss“, 15. 10. 1919; Interview mit Ursula Schwarz (DÖW), 24. 10. 2012; Wienbibliothek, Plakat P225767; Wahl, Kaffeehäuser zu Bankfilialen, in: Konrad/Maderthaner, … der Rest ist Österreich, 66.

17

PA, Bericht Reisch im Unterausschuss für das PSK-Gesetz, 6. 11. 1926.

18

SchobA 95, SB an Johann Schober, 31. 12. 1929.

19

Frischauer, European Commuter, 96; Al Arabiya News, King Farouk: The Forgotten Memoirs, King Farouk’s Fabulous Wealth, http://english.alarabiya.net/en/special-reports/king-farouk(17. 1. 2016).

20

Algemeen Handelsblad, 23. 4. 1937; Reichspost, 17. 4. 1937.

21

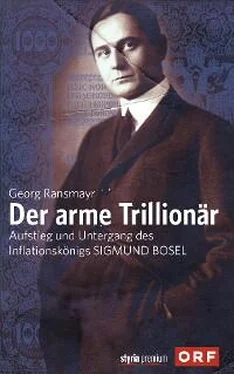

Dieses Buch basiert auf meinen Recherchen für die TV-Doku „Der Massenmörder und der Trillionär“, die im Rahmen der ORF-Sendereihe „kreuz & quer“ im April 2013 erstmals ausgestrahlt worden ist.

Im Mittelpunkt dieser filmischen Doppel-Biografie steht das schicksalshafte Aufeinandertreffen Bosels mit dem berüchtigten Nazi-Kriegsverbrecher Alois Brunner. Nach der Arbeit an dem Film entstand der Gedanke, die Fülle des gesammelten Materials durch weitere Nachforschungen zu ergänzen und die mitreißende Bosel-Saga mithilfe der zusätzlichen Erkenntnisse in ein Sachbuch zu verpacken.

2 – DIE TOCHTER EINES KÖNIGS

Sigmund Bosel ist ein Mann gewesen, der sein Wohnzimmer mit auf Reisen genommen hat. Für die Superreichen seiner Zeit war es selbstverständlich, dass eine Fahrt mit der Eisenbahn eine Fahrt im eigenen Luxuswaggon zu sein hatte. Was heutzutage der Privatjet ist, war vor und nach dem Ersten Weltkrieg der Salonwagen, der meist an gewöhnliche Zugsgarnituren hinten angehängt wurde. Manchmal bekam so ein Waggon aber auch weiter vorne in der Zugsgarnitur eine Sandwich-Position zugewiesen – wenn ein „hochwohlgeborener“ Kunde diesen Sonderwunsch bei der Eisenbahnverwaltung angemeldet hatte, um sicherzugehen, dass der Waggon nur ja nicht entlang der Strecke versehentlich abgehängt werden konnte.

Ein Salonwagen bestand im Regelfall aus einem üppig mit Holz und feinen Tapeten dekorierten Aufenthaltsraum, der mit Schreibmöbeln und Plüschsesseln bestückt war. Daneben gab es ein Schlafabteil, ein Waschkabinett und ein Spülklosett. Häufig war auch ein Extrazimmer für Diener oder Privatsekretäre eingebaut. Über die Einrichtungsdetails im Bosel‘schen Salonwagen weiß man, dass schwarze Klubfauteuils und zwei Tische mit Schreibmaschinen zum Mobiliar gehört haben. Überliefert ist auch, dass es „vornehm nach Leder gerochen“ habe. 1

Auf Dienstreisen oder Vergnügungsfahrten versprach so ein Luxuswaggon den bestmöglichen Reisekomfort auf Schienen und den gebotenen Abstand zu neugierigen Normalsterblichen. Das eigene Hinterteil war besser gefedert, das edle Haupt ruhte auf einem richtigen Polster und das Ein- und Aussteigen vor salutierenden Stationsvorstehern war umnebelt von touristischer Theatralik. 2

Den Kindern bleibt der Beruf des Vaters verborgen: Sigmund Bosel mit Julie und Alfons. Foto: Franz Thurman, 1929.

Abgeschaut hatte sich Bosel das Reisen mit dem Salonwagen von den großen Industriebossen der Monarchie, die diese Gewohnheit wiederum von den hochherrschaftlichen Mitgliedern der Adelshäuser abgekupfert hatten. Auch der Philosoph Ludwig Wittgenstein wollte das Privileg eines Salonwagens auf Reisen nicht missen, obwohl der exzentrische Industriellensohn ansonsten ein Aussteigerleben als armer Dorfschullehrer führte. 3Vilmos Kestranek, als Generaldirektor der Prager Eisenindustrie-Gesellschaft ein Freund von Wittgensteins Vater, hatte vor seiner Villa am Wolfgangsee sogar eine eigene Zugshaltestelle. Als Zeichen der besonderen Ehre durfte Kestranek überdies für die Fahrt von Bad Ischl nach St. Gilgen den blauen Salonwagen von Kaiser Franz Joseph benützen. 4Nach dem Untergang der Monarchie kam dieser Waggon auf den Markt. Der Inflationsritter Camillo Castiglioni packte die Gelegenheit beim Schopf und kaufte sich das elitäre Fortbewegungsmittel. Sigmund Bosel wollte in dieser Hinsicht seinem großen Rivalen Castiglioni um nichts nachstehen. Der Moment war günstig, auch in der Weimarer Republik standen geschichtsträchtige Waggons zum Verkauf. Bosel besorgte sich einen Wagen aus dem Hofzug des deutschen Kaisers – womit sich die Frage erledigt, warum Bosels Salonwagen goldverzierte Wände hatte. 5

Der Salonwagen war freilich nicht die einzige Erwerbung, mit der Bosel in Deutschland aufhorchen ließ. Er kaufte sich hier auch mehrere Häuser und die Privatbank Fester & Co., bevor er 1923 in Berlin die Wochenzeitung Der Montag Morgen aus der Taufe hob. Wien war Sigmund Bosel zu klein geworden. 6

Daheim in Österreich war der Senkrechtstarter ohnehin schon eine legendäre Figur. Alle Geschäfte, die der geheimnisumwitterte Jungspund in die Hand nahm, schienen von Erfolg gesegnet zu sein. Bosel hatte sich zum Leithammel und „Kurs-Orakel“ der Wiener Börse entwickelt. Wenn der neureiche Finanzmagnat bestimmte Wertpapiere kaufte, dann kauften andere sie auch. Geschickt spekulierte Bosel mit Aktien und Fremdwährungen, um aus der anfangs schleichenden und später galoppierenden Geldentwertung Kapital zu schlagen. Eine junge Generation von Geschäftsleuten, die kühn und respektlos war, schien der alten zu erklären, wie der Kapitalismus künftig funktionieren würde. In der „Naturgeschichte des Reichtums“ sei die Epoche der „Geldentwertungskünstler“ angebrochen, jubelten Finanzjournalisten. Der Traum vom schnellen Geld hatte ein jugendliches Gesicht – das von Sigmund Bosel, dem „neuen österreichischen Vanderbilt“. 7

Wenn Julie Marks an ihren Vater und dessen märchenhafte Karriere denkt, dann fallen ihr spontan die schwarzen Anzüge ein, die aus der Erinnerung nicht wegzublenden sind. „Schon als ich klein war, hab‘ ich mir gedacht, dass mein Vater gut aussieht. Er trug bis auf wenige Ausnahmen immer schwarze Anzüge mit weißen Hemden. Sogar im Winter beim Schlittschuhlaufen. Das war bei ihm wie eine Uniform.“ 8

Die Villa auf der Millionärsmeile

Eine standesgemäße Bleibe hatte sich Sigmund Bosel schon gesucht, als er noch nicht der verwegene Spekulant war, der mit seinen Übernahmeplänen die mitteleuropäischen Finanzmärkte aufscheuchte. Bosel fand das Objekt seiner Begierde – eine prunkvolle Herrschaftsvilla – im Wiener Nobelbezirk Hietzing. Und zwar in der gleichermaßen stillen wie vornehmen Gloriettegasse nahe der Schlossmauer von Schönbrunn.

Auch Kaiser Franz Joseph hatte seinerzeit eine besondere Beziehung zur Gloriettegasse. Denn auf Nummer 9 hatte der Monarch in einer Eckhausvilla sein Liebesnest mit der um 23 Jahre jüngeren Schauspielerin Katharina Schratt. Wenn Franz Joseph aus Schönbrunn auf Besuch kam zur „Gnädigen Frau“, wie er in Briefen seinen „heiß geliebten Engel“ bisweilen titulierte, so konnte er durch eine kleine Seitenpforte in der Schlossmauer den Palastgarten diskret verlassen. Er musste dann nur mehr die (heutige) Maxingstraße überqueren und konnte nach ein paar hundert Schritten an Schratts Tür klopfen. War man in Hietzing ein Frühaufsteher, so konnte man gegen halb sieben Seiner Apostolischen Majestät über den Weg laufen. 9

Читать дальше