34ABBAW 6: Welskopf, Rudolf: Meine illegale Tätigkeit, 1947.

In »Jan und Jutta« arbeitet Welskopf-Henrich mit konkreten Ortsangaben bis hin zu Straße und Haustür sowie den tatsächlichen Namen der beteiligten Personen 35und begibt sich damit auf den Prüfstand jener Personen, die das Geschilderte selbst miterlebten.

35So z. B. im Falle des jüdischen Ehepaars Schmalz, mit dem Welskopf-Henrich bekannt war und das später im KZ Auschwitz ermordet worden ist. Vgl. Welskopf-Henrich, Liselotte: Jan und Jutta, S. 193ff.

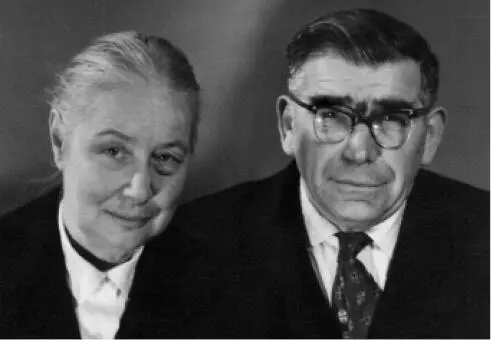

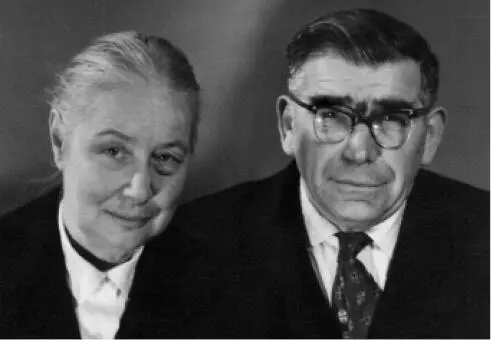

1964, Liselotte Welskopf-Henrich und Rudolf Welskopf

1964, Liselotte Welskopf-Henrich und Rudolf Welskopf

Der volle Wahrheitsgehalt ihrer Erzählung sowie das tatsächliche Ausmaß der Verdienste Welskopf-Henrichs für die KZ-Häftlinge werden bei der Lektüre der erwähnten Niederschrift Hans Grundigs deutlich, der sich in dankbarer Verbundenheit an ihre Hilfe erinnert:

Sogar nach außen knüpften wir unsere Verbindungen. Oft des Abends saßen Rudolf, der dem Inka glich [Welskopf-Henrichs späterer Mann], Toni und ich beisammen, um kleine Schriften zu verfassen. [...] Und das war wichtig, denn wir schrieben einer Frau, die wir hoch verehrten, die wir liebten, ohne sie persönlich zu kennen. Sie verhalf uns zu wichtigen Medikamenten und Lebensmitteln. Diese Verbindung hatte Rudolf irgendwie mitten in Berlin, in der Prinz-Albrecht-Straße, beim Aufbau des Schlosses geschaffen. Dank der Hilfe jener Frau war unser Lager frei von Furunkulose, dieser alle Lager beherrschenden eitrigen Blutvergiftung. Nur Rudolf kannte das Angesicht der Frau, und manchmal schwärmte der harte Mann ganz kindlich von ihr. [... Von] der Frau, die ihr Leben für uns wagte; denn um sie wäre es geschehen gewesen noch zu dieser Stunde, hätte der SS-Sicherheitsdienst nur den leisesten Verdacht gehabt. Durch sie erhielten wir Nachrichten von der Front, die nur den Obersten, den Goldbetressten, bekannt wurden. Brot und Wein bot sie uns, den Dürstenden, und wir gaben beides weiter, unseren Menschen. Heute bin ich mit dieser Frau befreundet. Sie heißt Liselotte Welskopf-Henrich und hat einen Roman geschrieben, in dem ihr und unser Erleben aus jener Zeit verarbeitet ist: »Jan und Jutta«. 36

36Grundig, Hans: Zwischen Karneval und Aschermittwoch, S. 408f.

Welskopf-Henrich bekommt den Bericht Grundigs vor seiner Veröffentlichung zu lesen und ist tief bewegt. In einem Brief an Grundig schreibt sie:

Ich habe in den schweren Jahren in Gedanken und Gefühl mit aller meiner Phantasie von morgens bis abends mit Euch gelebt, und in dem, was Du erzählst, kam mir mein eigenes Miterleben wieder ganz zum Bewusstsein. Ich war wieder bei Euch, und ich fühle mich auch heute noch mitten unter Euch, unter Euch, die die inneren und äußeren Merkmale jener Zeit nie verlieren werden, die anders und tiefer geprägt worden sind als andere Menschen. Ich bin sehr glücklich, sehr stolz, sehr dankbar, dass Ihr gern an mich gedacht habt, und ich verdanke Euch mein heutiges Leben, das mir ein Leben der vollen Erfüllung in Arbeit und Liebe geworden ist. 37

37Ebenda, S. 409f.

Der gemeinsame Weg, den Welskopf-Henrich 1944 mit ihrem späteren Mann Rudolf Welskopf begonnen hatte, indem sie ihm zur Flucht verhalf und ihn verstecke, endete dreieinhalb Jahrzehnte später. In dem Telegramm, in dem sie Bekannte und Freunde vom Tod ihres Mannes am 17.1.1979 unterrichtete, schrieb Welskopf-Henrich: »Sein Leben war Arbeit und Opfer; er war der Gefährte meines Lebens, Wollens und Hoffens.« Und in einem Antwortbrief an eine befreundete Familie, die ihr Beileid bekundete hatte, erinnerte sie sich:

Mein Mann war ein Charakter, wie man ihn leider nicht so häufig findet, aufrecht und unbeugsam, keine Folter hat ihn gebrochen. Er hat auch im KZ gute Freunde gefunden und die Risiken für alle heimlichen Unternehmungen immer auf sich allein genommen. Er hat nie lange Reden gehalten, sondern immer präzise gesagt, worum es ging. Bürokraten mochte er gar nicht, es musste alles menschlich und schnell gehen. Sein Spitzname im Lager war ,Der Inka‘, weil er so hart und so klug erschien. Er bleibt immer bei mir lebendig. 38

38Brief an Familie Zschäckel vom 1.3.1979; zur Verfügung gestellt von Marc Zschäckel.

Es wird deutlich, dass es sich bei »Jan und Jutta« um ein außergewöhnlich persönliches Werk handelt, weit über das in autobiographischen Romanen übliche Maß hinaus. In diesem Werk schildert Welskopf-Henrich Ereignisse, die elementar für ihr weiteres Leben, für ihre persönliche Entwicklung waren; Ereignisse, in denen sie häufig mit Tod und Verderben konfrontiert war und auch ihr eigenes Leben immer wieder aufs Spiel setzte. Erst unter solch extremen Umständen zeigt sich der wahre Charakter vieler Menschen – Welskopf-Henrich hat hier in beeindruckender Weise menschliche Größe bewiesen.

Ihren ehemaligen Bekannten blieb diese Größe bis heute im Gedächtnis. Audring erinnerte sich im Gespräch mit dem Autor:

Welskopf fühlte sich mit allen Unterdrückten immer herzlich verbunden, das machte sie so anziehend. Sie hat jedem geholfen. Jeder, der ernsthaft in Not war, wusste, er kann zur Welskopf gehen. Da war sie eine Figur, an der man sich aufrichten konnte. [...] Welskopf war für uns so eine Art... – fast wie eine Madonna. Wenn es ringsum krachte – Welskopf hat einen geschützt. Und dafür haben wir sie geliebt.

1958 erhielt Welskopf-Henrich »als Anerkennung hervorragender Verdienste im Kampf gegen den Faschismus und beim Aufbau der DDR« den Vaterländischen Verdienstorden in Bronze, drei Jahre später auf Vorschlag der Fachrichtung Geschichte der Humboldt-Universität den Orden in Silber. Andere Auszeichnungen waren die Pestalozzimedaille 1965 und der Orden »Banner der Arbeit« 1966.

Auch in Welskopf-Henrichs zweitem Werk, das nicht die Indianerthematik zum Inhalt hat, der Trilogie »Zwei Freunde«, sind die autobiographischen Elemente stark ausgeprägt.

Die ersten beiden Bände dieser Trilogie, »Zwei Freunde« und »Die Wege trennen sich«, verfasste Welskopf-Henrich von 1940 bis 1943 in aller Heimlichkeit. In »Jan und Jutta« (S. 342) beschreibt sie, wie sie nachts am Tisch in ihrer Wohnung sitzt, Tausende kleiner Zettel vor sich ausgebreitet, die später die Grundlage für die Trilogie bilden. Sie sind bekritzelt mit ihrer winzigen, kaum zu entziffernden Bleistiftschrift; der Teil der Erzählung, der vom Faschismus handelt, ist gar stenographisch niedergeschrieben. Bis zum Ende des Krieges versteckt sie die Aufzeichnungen, die, mitten in Berlin verfasst, bereits Jahre vor dem Kriegsende vom Untergang der Nationalsozialisten und vom Zusammenbruch ihres Reiches erzählen. Diese Romane sind auf der Basis von Welskopf-Henrichs genauesten persönlichen Kenntnissen der deutschen Reichsbehörden geschrieben, in denen sie 15 Jahre lang gearbeitet hat.

Hauptpersonen der Bücher, die in der Zeit von 1928 bis 1945 spielen und den Leser von der Zeit der Weimarer Republik bis in die Zeit des Nationalsozialismus führen, sind der junge Büroangestellte Wichmann sowie sein Vorgesetzter Grevenhagen. Welskopf-Henrich wollte anhand dieser charakteristischen Figuren Leistung, Kultur und Versagen der sogenannten bürgerlichen Intelligenz sowie der Schicht der Beamten und Offiziere darstellen.

Die Geschichte besticht vor allem durch die präzise Schilderung der Charaktere und ihrer Motivationen und die Vermittlung eines authentischen Gefühls für die beschriebene Epoche. Die Figuren des Romans werden überzeugend dargestellt, die Dialoge sind lebensecht. Welskopf-Henrich gelingt es auch, tiefe Einblicke in die komplizierten Mechanismen zu geben, nach denen das Verwaltungswesen funktioniert, einschließlich all der Intrigen, die die Beamten spinnen. Dies alles wird mit dezentem Humor und geschickt platziertem Sarkasmus erzählt.

Читать дальше

1964, Liselotte Welskopf-Henrich und Rudolf Welskopf

1964, Liselotte Welskopf-Henrich und Rudolf Welskopf