Während der Schulzeit des Verfassers nach dem Kriege standen die Märchen der Brüder Grimm zwar auf dem Stundenplan im Deutschunterricht, aber mit dem Zusatz zu kitschig und brutal, oder auch beides, lautete die Begründung. Dafür gewannen die Kunstmärchen von Hans Christian Andersen zunehmend an Beliebtheit. Selbst für private Theateraufführungen wurden sie ins Plattdeutsche übersetzt und dramatisiert.

Zweck seiner Rezeption der Zwölf auf einen Streich ist eine andere Sichtweise und Bewertung von zwölf Märchen der Brüder Grimm, wie sie heute im Kontext der Gegenwart des 21. Jahrhunderts unter Berücksichtigung der historischen und gesellschaftspolitischen Zusammenhänge der Spätromantik und des Biedermeier gesehen werden könnten. Am Beispiel des weltweit bekannten und im deutschen Sprachraum beliebtesten Märchens von den ausgesetzten Kindern Hänsel und Gretel soll eine Geschichte erzählt werden, wie sie sich ereignet haben könnte, die doch nicht so zeitlos und ortsungebunden ist, wie sie allgemein Märchen unterstellt wird.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts waren die Vornamen Johannes und Margarete weit verbreitet. Die ausgedehnten dunklen Wälder und Moore im Hannöverschen, im Braunschweigischen oder in der Landgrafschaft Hessen-Kassel waren letzte Fluchtorte für in Bedrängnis und Not geratene Menschen jener Zeit. Das Leben war streng geregelten Hierarchien unterworfen, nach denen man sich zu richten hatte. Auf dem Lande waren dies die Großbauern, Kleinbauern, Kötner, Tagelöhner und die Kleingewerbetreibenden, die diese Regeln bestimmten und ihr Zusammensein daraus ableiteten. Zu der letztgenannten Gruppe zählten die Besenbinder und die geächteten Köhler. Hier dürfte sich ein solches Drama wie das um Kinder wie Johannes und Margarete zugetragen haben.

Mit Beginn des aus macht-, geopolitischen- und religionspolitischen Gründen entfachten und später so genannten Dreißigjährigen Krieges geriet diese Ordnung mehr und mehr ins Wanken und zerbrach schließlich. Nicht nur der Krieg zwischen Katholiken und Protestanten und zwischen den europäischen Großmächten, auch die weitverbreitete Hexenverfolgung, der Abertausende Männer und Frauen, ja so gar Kinder zum Opfer fielen, versetzte die Menschen in Angst und Schrecken. Mit dem Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit häuften sich in ganz Europa die Hexenprozesse. Hatte der Krieg noch nicht das Dorf erreicht oder war die Stadt bislang verschont geblieben, war oft die Verfolgung missliebiger Menschen aus unterschiedlichsten Gründen maßgebliches Ziel dieser in sich geschlossenen Gemeinschaften: Missernten, Krankheiten, Seuchen, Teuerungen, Neid, Hass, besonders aber Habgier waren der Grund für die um sich greifenden Denunziationen. Schnell wurde jemand zur Hexe, der man die Schuld an allen Übeln und Nöten anlasten konnte, ob Mann oder Frau war unerheblich. Hexerei war nach vorherrschender Rechtsauffassung Straftatbestand. Überall loderten die Scheiterhaufen, auf denen diese gepeinigten Menschen den Flammentod erleiden mussten. Wer Glück und dazu vielleicht noch einen wohlmeinenden und einflussreichen Fürsprecher hatte, tauchte in den Wäldern und Mooren unter, wo sie oft nur eine Wald- oder Köhlerhütte als rettenden Unterschlupf fanden. Die Hexen aber waren erst einmal aus dem Blickfeld der Gemeinschaft verschwunden.

Die Schlachten des Krieges wurden in diesen Gegenden zwar nicht geschlagen, und trotzdem kam es immer wieder zu den schlimmsten Gräueltaten bis zum Ende des Krieges 1648. Was die Heere beider Seiten nicht schafften, erledigten die marodierenden Söldner. Sie brandschatzten, plünderten, mordeten und hinterließen den Solling als eine einzige Wüstenei.

Nun lasst uns gehn und treten

mit Singen und mit Beten

zum Herrn, der unserm Leben

bis hieher Kraft gegeben.

Wir gehen dahin und wandern

von einem Jahr zum andern,

wir leben und gedeihen

vom alten bis zum neuen

durch so viel Angst und Plagen,

durch Zittern und durch Zagen,

durch Krieg und große Schrecken,

die alle Welt bedecken.

(Auszug aus dem Choral „Nun lasst uns gehen und treten“ von Paul Gerhardt, 1607 - 1676)

Mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges endeten die Hexenprozesse nicht, sie wurden noch bis ins 19. Jahrhundert fortgeführt und fanden stets ihre willfährigen Ankläger, Richter und Vollstrecker.

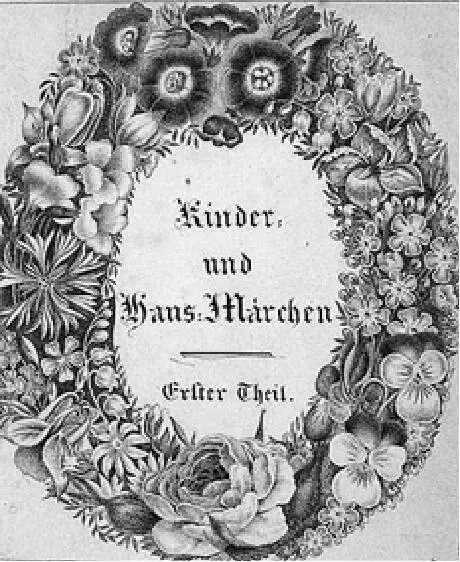

Die Verklärung der Märchen hatte mit der Wirklichkeit nichts gemein. Waren diese Erzählungen in ihrer ursprünglichen Form häufig noch brutaler, wurden sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Epoche der Romantik angepasst. Die Brüder Grimm, besonders Wilhelm, haben sie für ein breites Publikum zugänglich und zugleich lesbarer gemacht. Der Schriftsteller und Bibliothekar Ludwig Bechstein gab 1845 die von ihm gesammelten deutschen Volksmärchen, zu denen auch die der Brüder Grimm gehören, als Deutsches Märchenbuch heraus.

Die Freude an Märchen soll trotzdem nicht geschmälert werden, es sollte jedoch nicht übersehen werden, welchen Ursprung sie hatten und welche Veränderungen sie im Laufe der Zeit genommen haben.

Illustriertes Titelblatt des ersten Bandes der Kinder- und Hausmärchen der zweiten Auflage von 1819 (erster Theil 1812)

Der Verfasser hat sich der hochdeutschen Sprache zum besseren Verständnis tatsächlicher und vermuteter, aber nicht unbedingt historischer Ereignisse und Fakten bedient und der niederdeutschen Sprache dann, um den Märchen eine zeitgemäßere Auslegung zu geben. Die Geschichten sind dabei in „dichterischer Freiheit“ weiter entwickelt worden, ohne den Sinngehalt der Grimmschen Märchen zu verändern. Sollte sich trotzdem jemand in seinen Auffassungen beeinträchtigt fühlen, lag dies nicht in der Absicht des Autors. Es ist Wert darauf gelegt worden, die Märchen in der Sprache zu erzählen, die in dieser Zeit üblicherweise gesprochen worden ist. Dabei ist allerdings das Idiom angewandt worden, das dem plattdeutschen Dialekt in Norddeutschland am nächsten kommt.

• siehe Anhang– Das Mädchen mit den Schwefelhölzern

De veer Muskanten vun Bremen

Etwas Besseres als den Tod findest du überall sagten sich Esel, Hund, Katze und Hahn, gerade erst dem sicheren Tode entronnen, weil sie ihren Herrschaften nicht mehr zu Nutzen waren und machten sich auf den Weg nach Bremen, wo vier neue Ratsmusikanten gesucht wurden.

So beginnt das Märchen der Brüder Grimm, das auf Erzählungen der Familie von Haxthausen aus Bökendorf, einem Ortsteil von Brakel im Kreis Höxter zurückgeht. Das Herrenhaus Schloss Bökerhof war in den Jahren 1810 - 1834 Treffpunkt des so genannten Bökendorfer Romantikerkreises, dem u. a. Jacob, Wilhelm und Ludwig Emil Grimm, Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Clemens Brentano und die Schwestern von Droste zu Hülshoff angehörten. Begründet wurde dieser Literaturkreis durch die Brüder von Haxthausen. Bei ihren Zusammentreffen sammelten die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm auch hier ihre Märchen, Volkslieder und Sagen, zu denen die anderen Literaten beitrugen. Zu den bekanntesten Märchen vom Bökerhof zählten die Bremer Stadtmusikanten. Der illustre Kreis wurde sich wohl nicht einig darüber, ob die Bremer Stadtmusikanten nun tatsächlich nach Bremen gelangten oder gewissermaßen vor den Toren der Stadt ihre dauerhafte Bleibe fanden. Die Romantiker betrachteten die ganze Sache ein wenig romantischer, hätten sich die Tiere dort in der Räuberhütte im Walde für immer gut gehen lassen. Doch die Geschichte ist anders verlaufen, als es sich dieser Kreis denken oder vorstellen konnte.

Читать дальше