Dankbar schlüpfe ich hinein, kaufe in Windeseile Kekse, einen Joghurtdrink und ein paar frische Sachen aus der Obst- und Gemüsetheke. An der Kasse danke ich ihr und dem Universum und reiße vor der Tür hungrig die Packung meiner Krümelmonsternahrung auf.

Es geht noch ein Weilchen am Kanal entlang, bis der Weg dann über eine asphaltierte Straße führt, die nahezu verkehrsfrei ist, allerdings habe ich das Gefühl, dass es deutlich häufiger auf als ab geht. Kaum komme ich mal ein kleines Stück zügig rollend voran, tritt schon die nächste Steigung in mein Blickfeld und meine Hand muss in den ersten Gang drehen. Hoffentlich reicht die Keksenergie, denn ich stecke mitten in einer Einhundert-Kilometer-Etappe, die nötig ist, um meinen anvisierten Campingplatz zu erreichen. Ich schalte auf den Meditationsmodus um, statt auf meinen Atem konzentriere ich mich nun auf nichts anderes mehr als „fahren, fahren, fahren“, Gefühle der Anstrengung blende ich bewusst aus, was wirklich gut funktioniert. In einem Dorf, dessen Namen ich vergessen habe, frage ich eine Frau, die in an ihrem Haus werkelt, nach frischem Wasser. Bereitwillig füllt sie meine Trinkflaschen auf, bietet mir sogar den Besuch ihres WCs an. Wenig später wechsele ich ein, zwei Worte mit einem belgischen Pärchen, das nach Frankreich ausgewandert ist, sonst begegne ich keiner Menschenseele, auch andere Radler sind nirgendwo auszumachen.

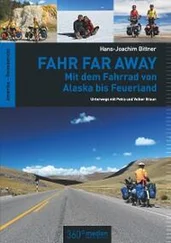

Wegweiser

Ich ziehe durch und erreiche nach 104 Kilometern Diou, einen kleinen Ort, der alles hat, was ich heute noch brauche: einen Campingplatz. Erneut meint es das Universum gut mit mir, als es erst, nachdem ich das Zelt aufgebaut habe, einen starken Schauer auf die Erde schickt. Wo könnten die Kekse und der heiße Tee besser schmecken als hier in meinem Zelt, auf dessen Dach die Wassertropfen ein Konzert geben …?! Auch das ist Glück für mich.

Die Nachteile des Alleinreisens erwischen mich heute eiskalt. Das Zusammenspiel aus warmer Jahreszeit, Campingplatz und Arachnophobie führen mich gleich am Morgen an den Rand meines persönlichen Wahnsinns. Wer 1990 US-amerikanische Horrorfilme geschaut hat, weiß, wovon ich spreche. Als ich meine Behausung öffne, um Richtung Sanitäranlagen aufzubrechen, regnet es zwar nicht mehr, aber alles ist noch sehr nass. Und wem begegnet man in der Natur gern einmal? Ich denke, man muss keine große Zelterin sein, um die Antwort zu kennen. Meine Finger haben den Reißverschluss des Eingangs gerade bis zum oberen Ende bewegt, als eine dicke schwarze Spinne pfeilschnell hinabsaust. Ich schrecke heftig zurück, wähle die Flucht und finde mich Hundertstelsekunden später auf einem Bein hopsend im nassen Gras vor meinem Zelt wieder. Entgegen meiner üblichen Reaktion auf diese Tiere bleibe ich weitestgehend stumm. Nur ein leiser gepresster Laut verleiht meinem Schreck Ausdruck. Schließlich steht unweit von mir das nächste Zelt, welches zwei deutsche Paddler bewohnen, und blamieren möchte ich mich nicht, ein bisschen Stolz habe ich auch. Da stehe ich nun schwankend auf einem Bein, um wenigstens nur eine Socke zu durchnässen, und überlege, was ich tun soll. Normalerweise habe ich jemanden in meiner Nähe, der weniger Angst vor Spinnen hat als ich, was zugegebenermaßen keine allzu große Kunst ist. Es hilft nichts, ich muss da jetzt allein durch. So nähere ich mich meiner Behausung, schlüpfe erst einmal in meine Turnschuhe, allerdings nicht ohne sie vorher gründlich ausgeschüttelt zu haben – man weiß ja nie – und suche den Rasen zwischen Innen- und Außenzelt gründlich ab, die Spinne ist nirgendwo zu sehen. Ob ich das nun als gutes oder schlechtes Zeichen werten möchte, weiß ich nicht, zunächst zählt das Ergebnis und dieses lautet: keine Spinne mehr.

Als ich wenig später frisch und in Radlerkleidung im Schneidersitz im weit geöffneten Zelt hocke, um mir mein Frühstück zuzubereiten, habe ich mich erstaunlich gut beruhigt und den Vorfall wirklich erfolgreich verdrängt. Ich packe mir ein paar Kekse zurecht, belege ein Brot und schnippele einen Apfel, dann greife ich nach meinem Topf, um Kaffeewasser einzufüllen, schieße ihn jedoch wie eine gezündete Handgranate von mir weg, als ich sehe, wer in diesem Topf sitzt: die Spinne. Igitt, ausgerechnet hier hat sie sich versteckt! Mir stehen die Haare zu Berge. Durch den Wurf ist sie aus ihrem Versteck geschleudert worden und verharrt verschreckt und perplex auf der Wiese vor mir, vielleicht ein, zwei Armlängen entfernt. Ich will ein guter Mensch sein und nicht sinnlos Tiere töten, nur weil ich diese irrationale Reaktion zeige. Ich gebe ich ihr eine Chance und flüstere: „Wenn du vom Zelt wegläufst, darfst du leben, wenn nicht, dann muss ich leider …“ In diesem Moment setzt sich das Spinnentier in Bewegung und krabbelt zielgerichtet auf mich zu. Ich murmele noch „Sorry, ich habe es wirklich versucht“ und wumms landet mein Turnschuh auf dem hohen Rasen … Von diesem Morgen an rüttele ich immer, wirklich ausnahmslos immer, von innen das ganze Zelt einmal durch und klopfe an die Decke, bevor ich den ersten Reißverschluss öffne.

So grün ich im Gesicht auch bin, als ich endlich meinen Morgenkaffee schlürfe, so sehr zeigt mir diese simple Begebenheit, wie erkenntnisreich das Alleinreisen sein kann. Mal eine Zeitlang sich selbst überlassen zu sein und sich seinen Ängsten stellen zu müssen, erlebe ich als wertvolle Erfahrung. Wenn ich über mich nachdenke, fällt mir auf, dass einige meiner Eigenschaften gegen eine solche Reise sprechen. Ich bin weder sonderlich begabt, wenn es um Reparaturen geht, mein technisches Verständnis ist mittelmäßig, der Orientierungssinn verkümmert und Angst vor Viehzeug habe ich auch, trotzdem bin ich mit einem Verkehrsmittel, an dem theoretisch einiges kaputt gehen könnte, unterwegs und zelte, obwohl ich mich vor Spinnen fürchte. Ja, klar, meine Kommunikationsstärke ist hilfreich, vermag aber auch nicht zu zaubern. Die Achtbeinerin weg zu quasseln hat schließlich nicht funktioniert. Das Motto meiner allerersten Tage „einfach machen“ treibt mich an, denn die Lust auf solche Touren und mein Hunger auf die Welt sind einfach größer, als dass ich stattdessen immer zu Hause bleiben mag. Ich versuche vor und während einer Reise, die ganze Unternehmung nicht allzu sehr zu „zerdenken“ und mir auszumalen, was alles Problematisches passieren könnte. Ich baue ganz einfach darauf, dass ich in dem Moment, in dem ich vor einer Herausforderung stehe, diese dann meistern werde. Ein Grundstock an Vorbereitung, Recherchen zu Land und Leuten sowie das Erlernen, wie ich einen Platten repariert bekomme, habe ich getroffen, den Rest gehe ich mit einer gesunden Portion an Vertrauen in die Welt und mich an. Ich stelle fest, allein bin ich weniger emotional: Wenn da niemand ist, der nach dem Verfahren den richtigen Weg mit mir sucht oder der Viehzeug für mich entfernt, dann behalte ich einen kühleren Kopf, denn das muss ich, wenn ich weiterkommen will. Wenn es regnet und ich morgens alles nass zusammenpacke und keiner da ist, der zuhört, in dem Moment, in dem ich gerade das Wetter beklagen möchte, dann lasse ich es sein. Eine spannende Erkenntnis.

Als ich heute alles fertig verstaut habe, Fidibus beladen ist und ich mich gerade noch einmal umdrehe, um zu prüfen, ob irgendetwas herumliegt, bleibt mein Blick an der Stelle hängen, an der der schwarze Leichnam so ungefähr liegen müsste. Genauer hinsehen und suchen möchte ich gar nicht. Keine Ahnung, ob der weiche Untergrund und die hohen Halme das Überleben des Tieres gesichert haben. Ich entschuldige mich zur Sicherheit noch einmal kleinlaut für den – mindestens versuchten – Mord und fahre mit der Befürchtung los, gerade keine Karma-Punkte gesammelt zu haben.

Читать дальше