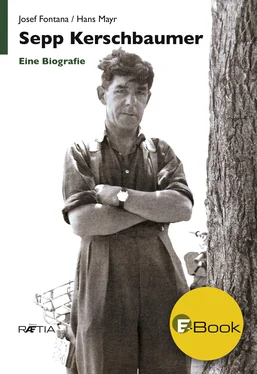

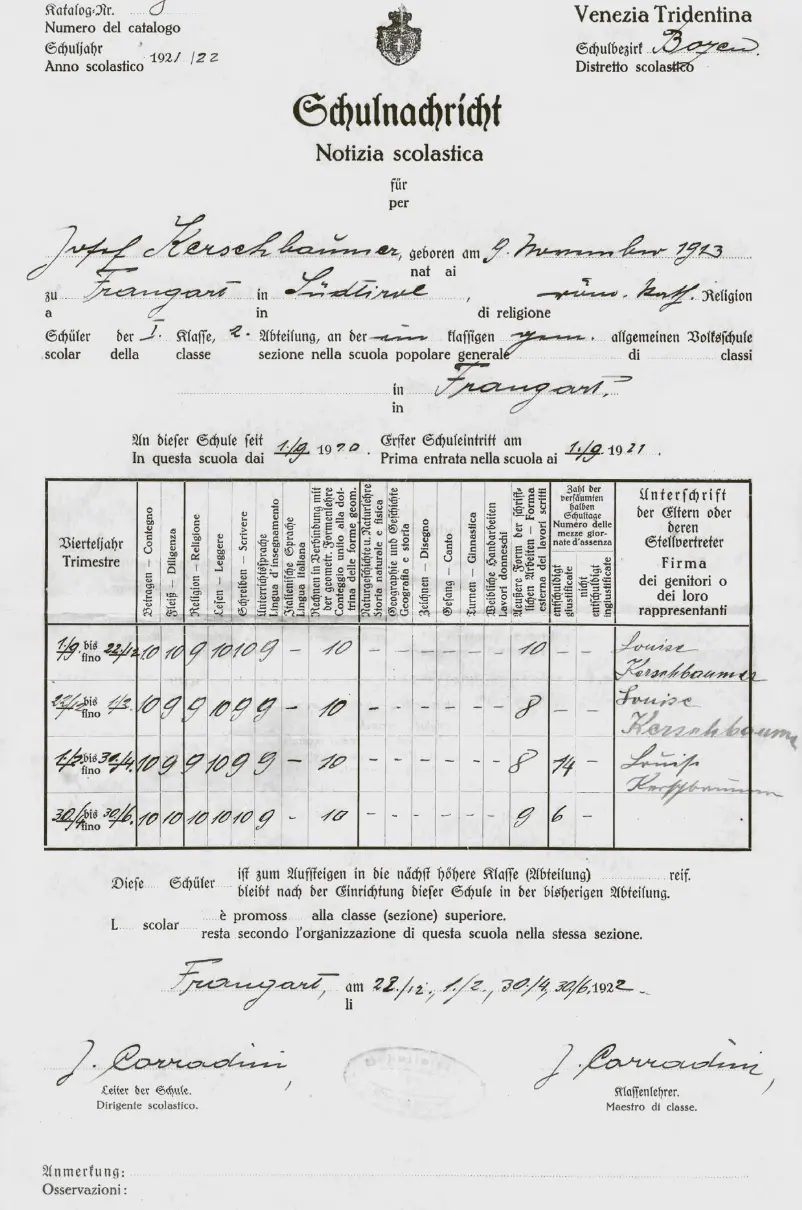

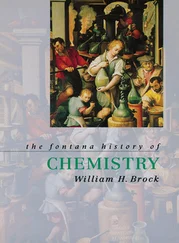

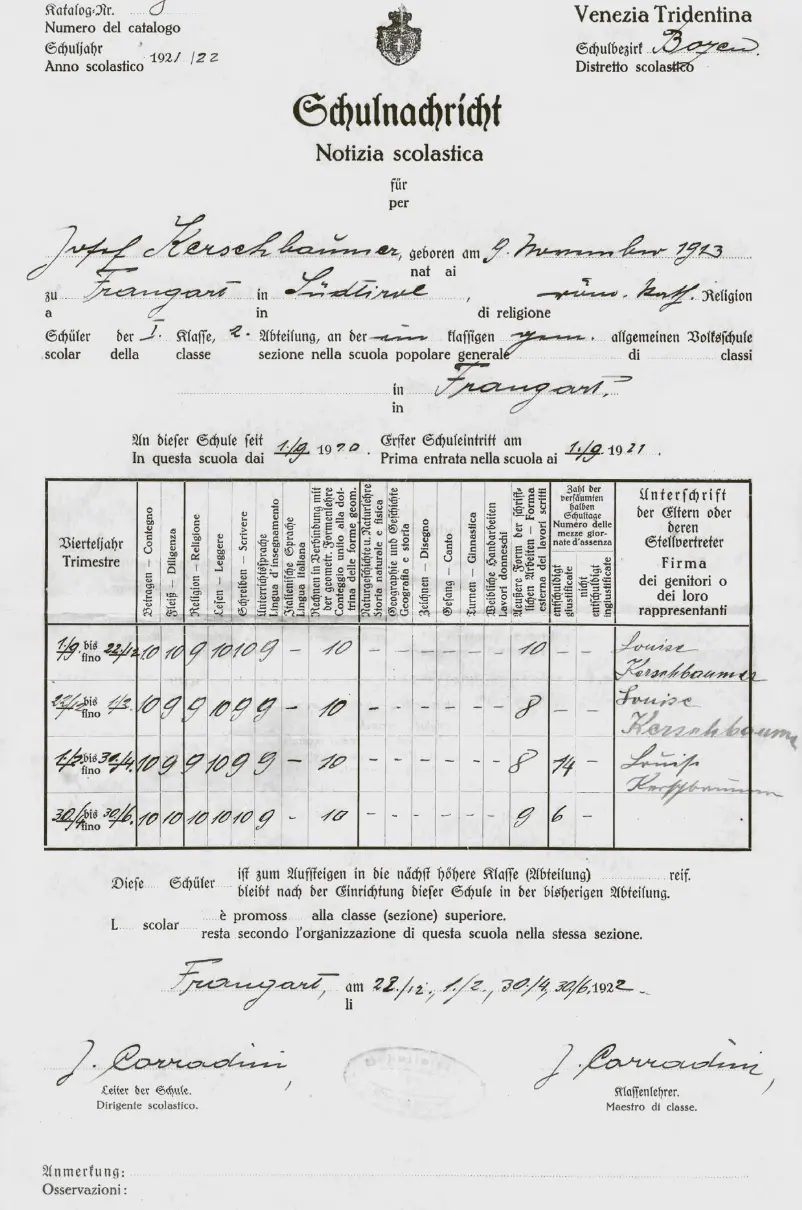

Dieses Schulzeugnis beweist, dass Sepp Kerschbaumer ein begabter Schüler war. Er führte nicht nur eine gute Feder, sondern war euch ein ausgezeichneter Kopfrechner, „schnell und genau wie ein elektronischer Taschenrechner“, erinnern sich seine Töchter .

Die Veranstaltung war nämlich von VKS-Leuten „ferngesteuert“ und nahm bald den Charakter einer NS-Kundgebung an. 3Es wurden Hakenkreuze gestreut, das Horst-Wessel-Lied gesungen, die Heimkehr der Saar im Voraus gefeiert und Hochrufe auf den Führer ausgebracht: alles Dinge, die streng verboten waren. Ein Angestellter der Gemeinde Eppan, ein Südtiroler Renegat, meldete diese Vorgänge den Carabinieri. Aus Bozen kam ein Überfallskommando herbei, das die jungen Männer verhaften wollte. Doch die wehrten sich. Nach heftigen Auseinandersetzungen sah man „die kreidebleichen Beamten mit gezogenen Pistolen den Rückzug antreten“. 4Der Denunziant bekam eine Tracht Prügel; zudem wurden die Reifen seines Autos aufgeschlitzt. Doch die Rache folgte auf den Fuß. Schon am nächsten Tag wurden 15 Personen – darunter zwei Mädchen – aus St. Pauls und Umgebung verhaftet und in das Gefängnis von Bozen eingeliefert. Mitte Oktober fällte die Konfinierungskommission in Bozen unter dem Vorsitz des Präfekten Mastromattei das Urteil: Von den Frangartern wurden nach Süditalien in die Verbannung geschickt: Josef Paizoni, Alois und Anton Tartarotti, Amalia Roner, Gottfried Stampfer, Heinrich Spitaler und Josef Kerschbaumer. 5Das Strafausmaß belief sich auf zwei bis vier Jahre. Kerschbaumer erhielt zwei Jahre. Heinrich Spitaler war übrigens der Bruder der zukünftigen Frau Kerschbaumers, die sich in dieser Sache zum ersten Mal für ihren Sepp schlagen durfte. Sie eilte auf Geheiß ihres Vaters sofort hinein nach Bozen zum Präfekten Mastromattei, um das Schlimmste zu verhüten. „Ich muss sie einfach bestrafen“, soll der Präfekt zu ihr gesagt haben. „Das kann ich nicht durchgehen lassen.“ Er habe ihr aber versprochen, so Maria Kerschbaumer, dass er die Verurteilten „in einem Privathaus gut unterbringen wird und dass sie sonst nichts zu befürchten hätten“. Präfekt Mastromattei hat Wort gehalten, und so haben ihr späterer Mann und ihr Bruder bei Potenza „die schönsten Monate ihres Lebens verbracht“. Wenn die Anzeichen nicht ganz trügen, so war Sepp Kerschbaumer an dem Vorfall in St. Pauls nicht mit Überzeugung beteiligt gewesen. Robert Helm, einer der maßgebendsten Aktivisten des VKS, bekennt in seinem Abriss über die Geschichte des VKS ganz offen, dass das Wiesenfest „ferngesteuert“ war. Die als Herbstfest getarnte Veranstaltung war eine „n. s Kundgebung“. Somit wären einige Teilnehmer ahnungslos in die Affäre hineingeraten, unter ihnen vielleicht auch Kerschbaumer. Eines steht jedenfalls außer Zweifel: Sepp Kerschbaumer hat von seiner Verbannung nie ein Aufhebens gemacht. Im Gegenteil, ihm schien es gar nicht recht, dass man darüber sprach und ihn nach den genaueren Umständen fragte. Pepi Fontana suchte bei einem der vielen Rundgänge im Gefängnishof von ihm den Grund für die Verbannung zu erfahren. „Ein Blödsinn“, war die Antwort. Er versuchte es ein zweites und ein drittes Mal, jedoch immer mit dem gleichen Erfolg: „Ein Blödsinn“. Anspruchslos, wie er war, bezeichnete auch er die Zeit der Verbannung als die schönste Zeit seines Lebens. Er war bei einfachen, aber netten Bauers- oder Pächtersleuten untergebracht, für die Südtirol ein spanisches Dorf war. Einmal am Tag musste er sich bei der Polizei melden. Auch dort fand er freundliche Menschen vor.

Der Polizei war wichtig, dass er keine Schwierigkeiten machte und die vorgeschriebene Ordnung einhielt. Da bestand bei Sepp Kerschbaumer keine Gefahr. Er war verlässlich und pünktlich wie eine Uhr. Vom Staat erhielt er ein Tagegeld, von dem er Kost und Unterkunft bestreiten musste. Er lebte so sparsam und genügsam, dass er sich noch ein paar Lire auf die Seite legen konnte. Doch einmal geht, um mit Kerschbaumer zu reden, „auch die schönste Zeit“ vorbei. Im August 1935 hielt das italienische Militär in Südtirol große Manöver ab. Zu diesem Anlass berief Mussolini eine Sitzung des Ministerrats nach Bozen ein. Um dem Ganzen einen schönen Abschluss zu geben, begnadigte er mit einem Federstrich 50 verbannte Südtiroler. Und so konnte auch Sepp Kerschbaumer im Herbst 1935 nach Südtirol zurückkehren. 6

Gründung eines eigenen Hausstandes

Nach seiner Rückkehr aus der Verbannung konnte Sepp Kerschbaumer endlich das Geschäft in Frangart von seinem Vormund übernehmen. Sein Stand als Vollwaise legte ihm nahe, so bald wie möglich eine Familie zu gründen. Bereits in der Bibel heißt es, dass es nicht gut sei, dass der Mensch allein sei. Und die Bibel nahm Kerschbaumer schon als junger Mann ernst. Aber auch politische Überlegungen dürften ihm diesen Entschluss nahegelegt haben. Die Verbannungsgeschichte hatte deutlich genug gezeigt, dass man von einem Tag auf den anderen aus dem Arbeitsleben herausgerissen werden konnte.

Sepp Kerschbaumer als Klarinettist der Musikkapelle Frangart um 1934. Zweite Reihe von oben, fünfter von links

Ob sich dann wieder sofort jemand fand, der einsprang, war erst die Frage. Es sprach also alles dafür, ans Heiraten zu denken. Seine Wahl schien schon seit längerer Zeit festgestanden zu sein: Maria Spitaler aus Frangart wollte er zum Traualtar führen. Der Vater der Braut, Franz Spitaler, hatte gegen das Ehevorhaben an sich nichts einzuwenden, wäre da nur nicht diese Konfinierungsgeschichte gewesen. Franz Spitaler hatte das Ereignis wie einen Schuss vor den Bug aufgefasst. Das Familienschiff seiner Tochter sah er bei den heftigen politischen Leidenschaften seines zukünftigen Schwiegersohnes und den Zeiten voller Ungewissheiten großen Gefahren ausgesetzt. Deshalb verlangte er von ihm, dass er Haus und Geschäft noch vor der Hochzeit auf seine Tochter überschreibe, ansonsten könne er sein Einverständnis zu dieser Ehe nicht geben. Sepp Kerschbaumer ist dieser Verzicht wohl nicht schwergefallen. 7Denn zum Ersten wusste er den Besitz bei seiner Frau in guten Händen, und zum Zweiten lag ihm als franziskanischem Menschen nicht viel an irdischen Gütern. Nur eine kleine Obstwiese, die er Jahre später kaufte, behielt er für sich. Die war sein buen retiro , wenn die Politik oder sonstige Ereignisse ihn um die Ruhe brachten. Wahrscheinlich hing er deshalb so an diesem Grundstück, weil es ihm harte Arbeit abverlangte, bis er dort anpflanzen konnte. Ursprünglich ein Schilffeld (Strebmoos), musste er den Grund erst entwässern und „aufbessern“, damit er etwas abwarf. Mit Pickel und Schaufel zog er Gräben, füllte die Gräben mit Schotter auf und deckte das Ganze mit einer dicken Schicht Erde zu. 8

Sepp Kerschbaumer mit Freunden am Tonalepass, um 1930

Sepp Kerschbaumer mit einem Freund vor dem Petersdom in Rom im Zuge einer Radtour Anfang der 1930er-Jahre

Sepp Kerschbaumer als stolzer Familienvater

Читать дальше