Und schließlich viertens: Solidarität gilt heute über unsere Generation hinaus im Blick auf unsere Kinder und deren Kinder. Je mehr wir in Natur und Schöpfung eingreifen und die Welt ‚umgestalten‘, umso mehr muss das Prinzip Nachhaltigkeit gelten. Wir tragen Verantwortung dafür, dass die Menschheit auch in Zukunft existieren kann.

So sehe ich – kurz und knapp – den Kernbestand des christlichen Menschenbildes. Zu ihm gehört aber auch, die Menschen nicht zu überfordern, sondern mit ihren Schwächen, ihrer Unvollkommenheit und ihren Fehlern zu rechnen. Das christliche Menschenbild propagiert nicht den idealen Menschen, sondern den Menschen, wie er nun einmal ist. Als ich Büroleiter des niedersächsischen Umweltministers in den 1980er Jahren war, habe ich darüber viel nachdenken müssen. Nirgendwo auf der Welt war das Umweltbewusstsein so ausgeprägt wie hierzulande. Manchmal hat es sich zu echten Untergangsszenarien ausgewachsen. Aber wenn es dann darum ging, von der Straße auf die Schiene auszuweichen, innerhalb Deutschlands auf das Flugzeug zu verzichten, die Kinder mit dem Fahrrad statt mit dem Auto vom Kindergarten abzuholen – dann klafften Theorie und Praxis weit auseinander. Wie kommt das? Offenbar können wir Menschen das logisch Unverträgliche ganz gut vertragen. Werte sind das eine, Bequemlichkeiten das andere. Als Politiker sollte man sich klarmachen, dass sie auch ihr, allerdings begrenztes, Recht haben.

Schließlich sollte im Kontext des christlichen Menschenbildes die Gelassenheit nicht vergessen werden. Wer Politik betreibt, merkt schnell, dass viele Vorhaben Stückwerk bleiben. Das ist schmerzlich, sollte aber für den Christen leichter zu ertragen sein als für den Nicht-Gläubigen. Denn wer sich erlöst weiß, braucht sich nicht selbst zu erlösen. Wer darauf vertraut, dass Gott das Seine dazutut, muss nicht auf Gedeih und Verderb die gute Gesellschaft schaffen – ein politischer Traum, der sich ohnehin noch nie verwirklicht hat. Wenn man es in dieser Tugend der Gelassenheit weit gebracht hat, sollte man mehr Geduld im Umgang mit dem politischen Gegner aufbringen und auf die letzte Schärfe in der Auseinandersetzung verzichten.

Während ich dies schreibe, liegt die Affäre um den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff schon etwas zurück, ist aber, wenn man tiefer blickt, noch längst nicht ausgestanden. Sie hatte Züge einer mittelalterlichen Hexenjagd, in der es keinen Respekt der Medien – leider auch der öffentlich-rechtlichen – vor der Privatsphäre und keine Unschuldsvermutung mehr gab, auf die doch jeder von uns Anspruch erheben darf. Es war für mich einer der wenigen Lichtblicke, dass der Liedermacher Heinz Rudolf Kunze auf der Höhe der Kampagne Barmherzigkeit für Wulff forderte, eine christliche Tugend, die darin besteht, dann nicht mehr nachzutreten, wenn jemand ohnehin schon am Boden liegt. Und was die Sache noch schlimmer macht: Während der Beschuldigte mit seiner Familie öffentlich am Pranger steht, wird er aus der sicheren Deckung der Anonymität mit Häme überzogen. Wir haben, sagt der Hannoveraner Landesbischof Ralf Meister, „eine Kultur der permanenten Beschuldigung und Anklage entwickelt“ (Neue Osnabrücker Zeitung vom 30. Januar 2012). Und es ist sehr feinsinnig, wenn er hinzufügt: Wo es die öffentliche Anklage gibt, da müsste es eigentlich auch die öffentliche Vergebung geben. Sie würde unsere Gesellschaft menschlicher und christlicher machen.

Familienpolitik: wertbezogen und pragmatisch

In der katholischen Soziallehre spielt ein idealtypisches Bild der Familie eine gewichtige Rolle. Der Mann ist (alleiniger) Ernährer, die Frau Hausfrau und Mutter. Dieses Modell schlägt durch bis zu dem zentralen Problem der Sozialethik, der Frage nach dem gerechten Lohn: Er müsse so bemessen sein, dass der gemeinsame häusliche Aufwand angemessen bestritten werden könne, heißt es in der Sozialenzyklika Quadragesimo Anno . Dass Mütter einer außerhäuslichen Tätigkeit nachgehen und dafür den Haushalt und die Kindererziehung vernachlässigen müssten, sei ein „schändlicher Missbrauch“ (QA Nr. 71). Diese Position zieht sich bis in die jüngsten päpstlichen Verlautbarungen zu sozialen Fragen durch. Benedikt XVI. nennt in seinen Überlegungen zur Würde der Arbeit sechs Faktoren, von denen vier familienorientiert sind: Arbeit müsse die unmittelbaren Bedürfnisse der ganzen Familie abdecken, Schulbildung der Kinder ermöglichen, Kinderarbeit ausschließen und genügend Raum für eine spirituelle Familienkultur lassen (vgl. Caritas in Veritate Nr. 63).

Das Bild der Hausfrauen- und Alleinverdienerehe wird aber schon von Joseph Höffner kritisch ‚gegengelesen‘. Er ist dabei – wie auch sonst – wohltuend undogmatisch. In seiner Christlichen Gesellschaftslehre schreibt er, es sei zwar üblich geworden, über die Krise und den Zerfall der Familie in der industriellen Gesellschaft bewegte Klage zu führen, dieses verallgemeinernde Urteil sei aber falsch. „Auch im vorindustriellen Zeitalter stand die Frau keineswegs nur unter dem Leitbild der Gattin und Mutter. Sie arbeitete vielmehr im landwirtschaftlichen, handwerklichen und kaufmännischen Familienbetrieb mit“ (Höffner 1978,116). Die Eingliederung der Frau in das Berufs- und Erwerbsleben nimmt er zur Kenntnis, bedenklich sei in erster Linie, dass in der Regel die Frau die Doppelbelastung durch berufliche und häusliche Pflichten tragen müsse.

Das hat sich bis heute nicht wesentlich geändert. Der weit größte Teil der Erziehungsarbeit wird weiterhin von den Müttern geleistet. 80 Prozent der jungen Frauen wünschen sich ein gleichberechtigtes Lebensmodell, aber nur 40 Prozent der Männer können sich eine Partnerschaft vorstellen, in der alle Aufgaben gleichberechtigt verteilt werden (vgl. 15. Shell Jugendstudie 2006). Die Doppelbelastung ist immer noch weiblich.

Ansonsten haben sich die Verhältnisse seit den 1970er Jahren geradezu dramatisch verändert. Damals waren von 15 Mio. verheirateten Frauen in der alten Bundesrepublik nur 5,5 Mio. erwerbstätig, davon 2 Mio. als mithelfende Angehörige haushaltsnah in Landwirtschaft, Handel und Gewerbe. Einer außerhäuslichen Tätigkeit im strengen Sinne gingen 3,5 Mio. Ehefrauen nach. Die Erwerbsquote der Mütter lag unter 20 Prozent, solange das jüngste Kind noch nicht 18 Jahre alt war.

Und heute? – Die Erwerbsquote von Müttern insgesamt liegt bei 65 Prozent. Sie steigt mit dem Alter des jüngsten Kindes an und erreicht rund 78 Prozent, wenn es mindestens 12 Jahre alt ist. Aber schon in der Kindergartenzeit vereinbaren rund 50 Prozent der Mütter Beruf und Familie. Lediglich das ‚Babyjahr‘ ist weitgehend der Familie vorbehalten. In dieser Zeit sind rund 11 Prozent der Mütter berufstätig. Dieser Schonraum für die junge Familie entspricht einem tief verinnerlichten Wunsch der Eltern, beim Start ins Leben viel Zeit füreinander zu haben. Die Familienpolitik hat mit dem im Jahre 2008 eingeführten Elterngeld die richtigen Akzente gesetzt und vielen jungen Paaren geholfen, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Und es hatte einen schönen Nebeneffekt. Die seinerzeit aus Skandinavien entlehnten und hierzulande anfangs viel belächelten ‚Partnermonate‘ werden mittlerweile von einem guten Viertel der jungen Väter in Anspruch genommen.

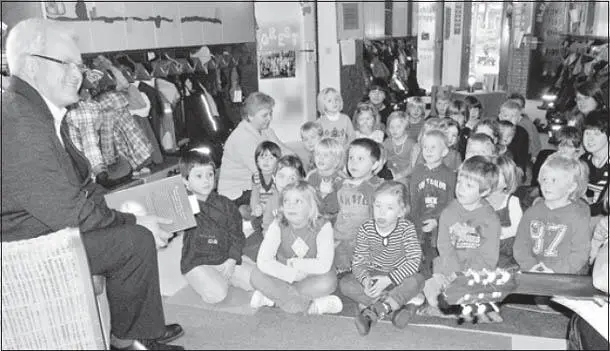

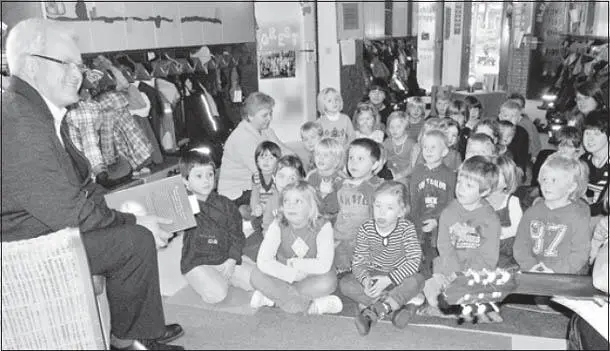

Zu Gast in der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Lingen. In Kindertagesstätten geht es nicht um Betreuung, sondern um Förderung. Wer die Potenziale von Bildung in dieser Lebensphase unterschätzt, verbaut den Kindern ihre Chancen. (Foto: Manfred Buschhaus)

Die Erwerbsorientierung der Frauen ist – das kann man allein dem Längsschnitt über 40 Jahre entnehmen – eine der dynamischen Entwicklungen unserer Gesellschaft. Sie ist zugleich Folge der verbesserten Schul- und Berufsausbildung, eines neuen Leitbildes von gleichberechtigter Partnerschaft und eines dynamischen Arbeitsmarktes, der in nächster Zeit weniger von Arbeitslosigkeit denn vom Fachkräftemangel geprägt sein wird. Gut ausgebildete Frauen sind da gesucht und umworben. In den 1980er Jahren ging man bei Überlegungen zu einer „weiblichen Normalbiografie“ noch von einer durchschnittlich 15-jährigen Auszeit aus, in der sich die Frau ausschließlich der Familie widmen würde. Danach kam der ‚Neue Start ab 35‘. Von diesem Modell haben wir uns mittlerweile weit entfernt. Entscheidend ist: Die Möglichkeiten der Lebensgestaltung sind vielfältiger geworden. Auch die traditionelle Rollenverteilung ist nicht tot. Die Zahl der Familien, in denen der Mann den Lebensunterhalt verdient und die Frau die Kinder betreut, wird zwar weniger, aber immerhin: Gut die Hälfte (52 Prozent) der Paare mit Kindern ‚fahren‘ das Doppelverdienermodell, die andere Hälfte hat sich für die traditionellere Variante entschieden.

Читать дальше