Philippe Rogger - Geld, Krieg und Macht

Здесь есть возможность читать онлайн «Philippe Rogger - Geld, Krieg und Macht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Geld, Krieg und Macht

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Geld, Krieg und Macht: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Geld, Krieg und Macht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Geld, Krieg und Macht — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Geld, Krieg und Macht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Am 20. Dezember formierte sich innerhalb der Zürcher Führungsschicht erstmals Widerstand gegen das harte Vorgehen der Untertanen. Der Rat kritisierte die Anwendung der Folter bei eidlichen Aussagen sowie bei unzureichenden, nur durch «nebent reden» erhobenen Verdachtsmomenten. 278Der Rat verwies auf die Bestimmungen der Stadtsatzung und auf das alte Herkommen. Mit seiner Fürsprache für die inhaftierten Hauptleute Peter Füssli und Hans Ziegler, gegen die bislang keine konkreten Anschuldigungen vorlagen, drang er allerdings nicht durch. Auch entspann sich eine Diskussion über den Geltungsbereich der beschworenen Pensionenordnung. Streitpunkt war die Frage, ob die Annahme von Pensionen zuhanden der Stadtkasse ebenfalls gegen das Verbot verstosse. 279Bezüglich der Folter beriefen sich die Untertanen darauf, dass ihnen die Obrigkeit die Anwendung der Folter freigestellt hatte und sie daher keine Schuld an allfälligen Verletzungen des Stadtrechts treffe: Es «syg inen anfengklich nach glan also zu(o) fragen yetz in diser handlung, darvmb sy der statt recht kein abbruch thuyent». 280Zudem vertraten sie den Standpunkt, dass jeglicher Empfang fremden Geldes zum Ehrverlust führe. Wurde der Geldempfang aufgrund der Befragung am Seil eingestanden, war die Anwendung der Folter, so die Argumentation der Untertanen, rechtens. 281Die Abgeordneten der Untertanen standen offensichtlich unter einem erheblichen Erfolgsdruck. So ist der Grund für die unnachgiebige Haltung der Aufständischen unter anderem darin zu suchen, dass «sy besorgint, wo sy also sollint heimfaren vnd witers nit bringen, sy mugint die sach nit verantwurten vnd besorgind, es wurd witers vnd boßers darvß erston». 282Die Drohung an den Rat war unmissverständlich: Wenn sie mit einem aus ihrer Sicht unbefriedigenden Ergebnis in ihre Dörfer zurückkehren müssten, sei mit neuen Erhebungen zu rechnen. Der Rat stimmte daraufhin der Fortführung der Folterungen notgedrungen zu. Mit Blick auf die 1000 Aufständischen innerhalb der Stadtmauern blieb ihm keine andere Wahl. 283

Für die bevorstehenden Feiertage wurde eine Gerichtspause anberaumt. Um an Weihnachten nicht mit leeren Händen in die Dörfer zurückkehren zu müssen, sollten am 24. Dezember die ersten Urteile gefällt werden. 284Die Urteilsfindung überliessen die Aufständischen nun allerdings gänzlich dem Rat. Das Strafmass fiel vergleichsweise mild aus. Onoffrius Setzstab, der Hauptangeklagte, verlor seine Ehre, hatte die empfangenen Kronen der Obrigkeit auszuhändigen und eine Busse von 200 Kronen zu entrichten. Dasselbe Urteil wurde auch über die Angeklagten Hans Haldenstein und Clewi Kienast ausgesprochen, während die übrigen Gefangenen gegen Urfehde und Bürgschaft freikamen. Die Fortführung der Prozesse wurde auf den 7. Januar 1516 angesetzt. 285Mit dieser Pause zeichnete sich eine Wende im Konflikt ab.

Zwischenzeitlich entfernte die Obrigkeit Zunftmeister Heinrich Winkler, welcher mit den Aufständischen kollaboriert haben soll, aus dem Rat. 286In den Augen von Stumpf war er «den puren das krefftigest liecht». 287Gleichzeitig initiierte die Obrigkeit einen juristischen Diskurs, der darauf abzielte, die Interpretation des geltenden Pensionenverbots der Untertanen zu demontieren. Ins Zentrum der Auseinandersetzung rückte dabei einmal mehr die Frage, ob der Bezug von Pensionen zuhanden der Stadtkasse – um die es in den Prozessen vorwiegend ging – im Widerspruch mit der geltenden Pensionenordnung stehe. Mit der grundsätzlichen Verneinung dieser Frage entzog der Rat dem Protest der Landleute das juristische Fundament und jegliche strafrechtliche Legitimität der ausgesprochenen Urteile. Man las den Untertanen nicht nur das 1513 von Stadt und Land beeidete Pensionenverbot vor, sondern verwies sie auch auf Artikel 14 der Waldmannschen Spruchbriefe, der besagt, «dz min herren mugint pensionen nemen in ir statt seckel on verhindert der vssern». 288Dieser Argumentation hatten die Untertanen nichts entgegenzusetzen. Nach einer kurzen Auszeit erklärte die Verhandlungsdelegation am 9. Januar kleinlaut, sie «syent ouch nit hye, dz sy begerint herren zesind». 289

Beide Seiten waren nun daran interessiert, den Konflikt möglichst rasch beizulegen. Der zweifache Druck, unter dem die Verhandlungsdelegation der Landschaft stand, machte sich dabei jedoch erneut bemerkbar: Einerseits forderten die Aufständischen nach wie vor, «dz die vßgestellt werdint, so gellt genomen habint on erlouben». 290Andererseits verlangten sie, «dz min herrn in etlichen weg inen begegnint, damit wen sy heym komint, dz sy dagegen ouch etwas gu(o)ts erlangen mugint». 291Ganz ausgestanden war der Konflikt für die Obrigkeit aber noch nicht. Die Aufständischen hielten sich nach wie vor in der Stadt auf, und es zirkulierten aufrührerische Reden. So wurden Drohungen laut, «ein fur in die statt zestoßen vnd biderben luten villicht vber die buch zu(o) louffen». 292Davon liess sich der nunmehr wieder vollzählig tagende Rat allerdings nicht beeindrucken. 293Er begann am 9. und 10. Januar damit, die verurteilten Zürcher zu rehabilitieren (Ziegler, Füssli und Konrad Engelhard), obwohl dieses einseitige Vorgehen den Bestimmungen des «Anlasses» widersprach. 294Zudem erteilte die Obrigkeit Rudolf Rahn und Cornel Schultheiss die Erlaubnis, nach Zürich zurückzukehren. 295Am 11. Januar übergaben die offenkundig verunsicherten Untertanen dem Rat ihren Kompromissvorschlag zur Lösung des Konflikts. Sie verlangten den vereinbarten Anteil an den Bussengeldern zur Deckung ihrer angefallenen Kosten (1), die Amtsunfähigkeit der Verurteilten beziehungsweise noch zu Verurteilenden (2) und eine generelle Amnestie für die Untertanen (3). 296Die Obrigkeit stimmte dem Vorschlag zu und bezahlte den Untertanen 4500 Pfund (5000 hatten die Aufständischen verlangt). 297Am 12. Januar 1516 kam der sogenannte Mailänderbrief zustande, mit dem die Unruhen definitiv beigelegt wurden. 298Einzelne Klagen, die im Anschluss an die Einigung aufgebracht worden waren, stellten für diesen Ausgleich zwischen Obrigkeit und Untertanen keine ernsthafte Gefährdung dar. 299Die herrschenden Machtverhältnisse in Zürich wurden mit dem Mailänderbrief nicht infrage gestellt, und die Obrigkeit erholte sich rasch von den Aufständen. Bereits am 26. Januar schickte Winterthur, das mit Stein am Rhein den Mailänderbrief im Namen der Landschaft gesiegelt hatte, 300seinen Anteil der Entschädigung an die Stadt zurück und erklärte, «dz si nie willens gewesen sÿent, vtzit wider min herrn zethu(o)nde». 301Zudem führten alle weiteren Prozesse zu Freisprüchen. Die Rehabilitation von Setzstab, Kienast und Haldenstein (post mortem) erfolgte zwei Jahre später (1517). 302

6 Die Konzessionen der Obrigkeit – Inhalt der Einigungsverträge

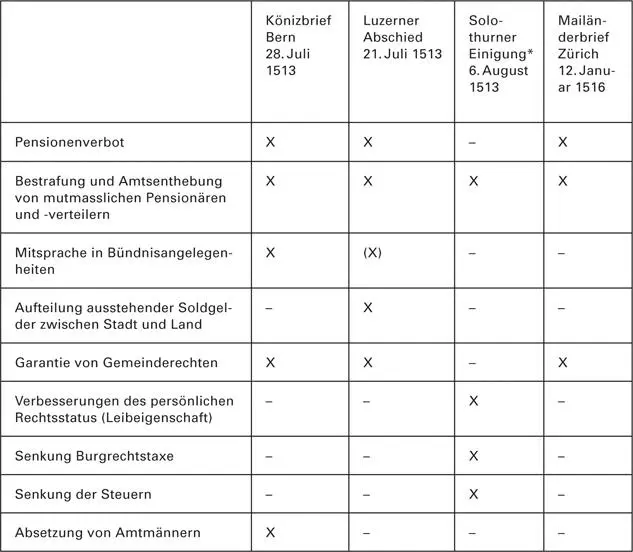

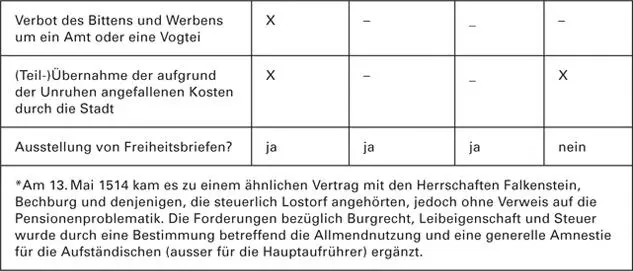

Auch wenn sich die Aufstände hinsichtlich Verlauf, Trägern, Ereignissen und Konfliktlösung unterscheiden, zeigt bereits ein flüchtiger vergleichender Blick auf die Texte der Einigungsverträge, dass der Untertanenprotest gegen das Pensionenwesen mit der Verteidigung der alten Freiheiten gegen herrschaftliche Durchdringung verknüpft worden war. 303Eine Ausnahme stellen einzig die Ereignisse in Zürich 1515 dar. Die strukturelle Ähnlichkeit der Verträge verdeutlicht die folgende Tabelle.

Tabelle 1: Einigungsverträge 1513–1516 304

Der Inhalt der Einigungsverträge lässt sich grob in drei Themenbereiche zusammenfassen, die im Folgenden knapp ausgeleuchtet werden sollen: Ein Pensionenverbot sowie die Bestrafung der Pensionenempfänger und -verteiler (1), das Konsensrecht der Landschaft in Bündnisangelegenheiten (2) und schliesslich die Garantie der korporativen Freiheiten der Gemeinden (3).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Geld, Krieg und Macht»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Geld, Krieg und Macht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Geld, Krieg und Macht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.