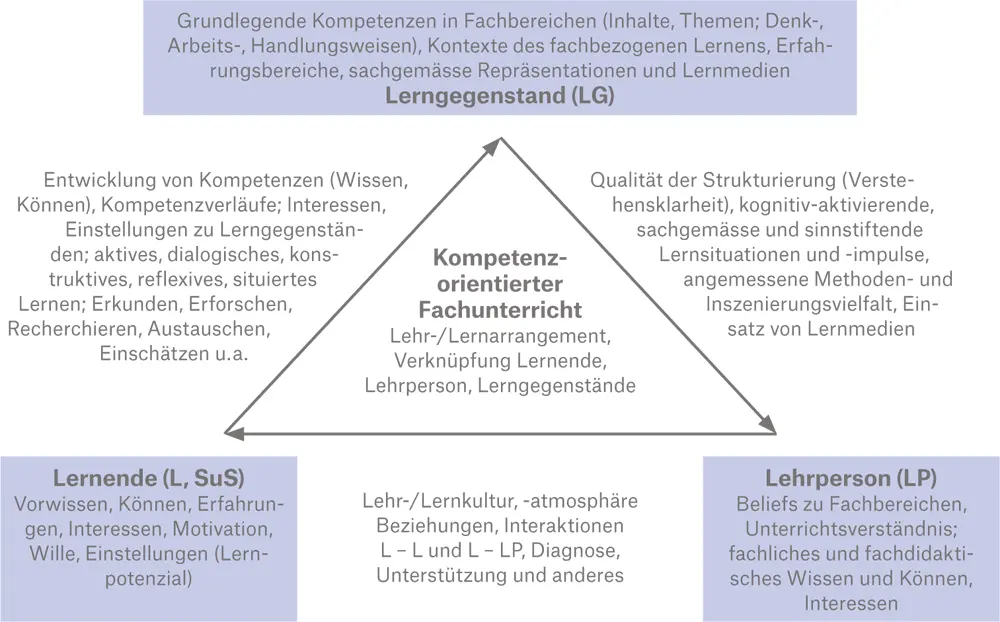

Ergebnisse aus Untersuchungen in der Lehr-/Lernforschung und der fachdidaktischen Forschung weisen auf folgende wirkungsmächtige Faktoren für das Lernen in einem kompetenzorientierten, fachbezogenen Unterricht hin:

a) Kognitive und soziale Aktivierung der Lernenden, zum Beispiel durch das Anschliessen an die Vorstellungen der Lernenden, durch herausfordernde Lernaufgaben, das Auslösen von Fragen und kognitiven Konflikten (zum Beispiel mit Bezug zu eigenen Vorstellungen und Überzeugungen), durch das Anregen zum Austausch zwischen Lernenden

b) Klarheit und Strukturiertheit betreffend Lerngegenstand, Lernwege und Lernprozesse, zum Beispiel durch eine aktive Rolle der Lehrperson: Klarheit, worum es in diesem Unterricht geht; Anleitung, Modellierung, Sequenzierung von Lernprozessen; Veranschaulichung von Lerngegenständen; inhaltliche Strukturierung, sprachliche Klarheit, Hilfen zur Klärung von Sachverhalten, Strategien und anderem, Einordnung, Zusammenfassung und anderes

c) Lernförderliches Unterrichtsklima, zum Beispiel durch eine positive, wertschätzende, respektvolle, förderorientierte Lehrpersonen-Lernenden-Beziehung und Gesprächskultur, durch Fehlertoleranz sowie durch Interesse, Begeisterung und Engagement der Lehrperson – und letztlich auch der Lernenden – für die Sache, die Lerngegenstände und das Lernen

d) Begutachten und Rückmelden, zum Beispiel durch das Beobachten und Einblick-Nehmen in Lernprozesse und -ergebnisse verbunden mit entsprechenden Rückmeldungen zur Kompetenzentwicklung und zum Lernen, durch Austausch von Erkenntnissen und Ergebnissen, den Vergleich verschiedener Lernwege, durch das gemeinsame Nachdenken über Sachen, Situationen und das Lernen sowie durch das Vorausschauen und Besprechen nächster Lernschritte

Diese Aspekte entsprechen insgesamt den Merkmalen eines adaptiv-konstruktiven Lehrverständnisses (Hattie, 2013; Möller, 2016; Reusser, 2014; Reusser & Pauli, 2010).

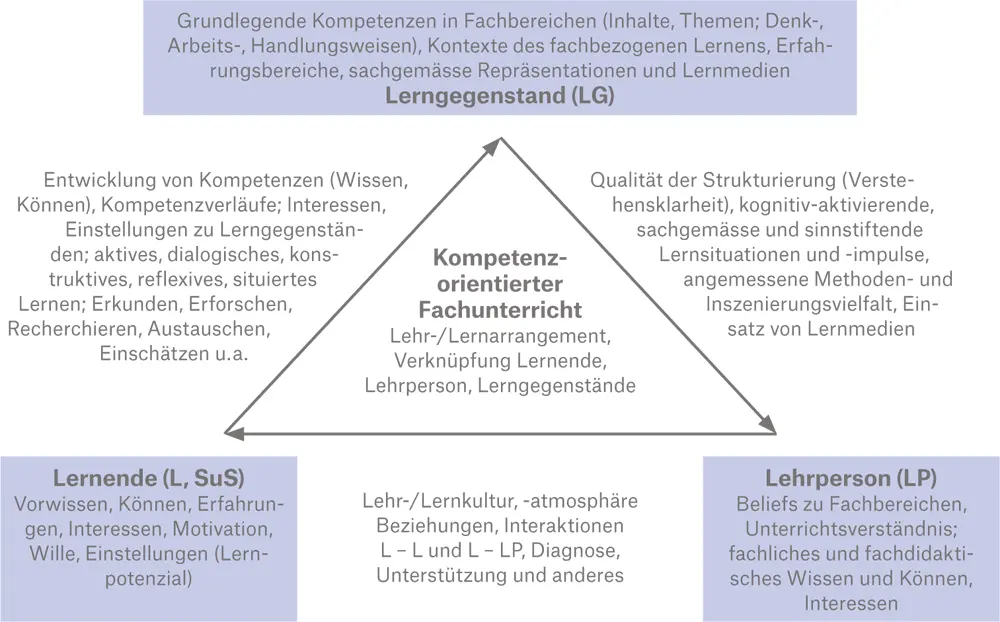

Abbildung 1: Kompetenzorientierter Fachunterricht – das fachdidaktische Dreieck (in Anlehnung an Reusser & Pauli, 2010)

2.5 Kompetenzorientierte fachspezifische Unterrichtsentwicklung

Ausgehend von diesen empirisch breit abgestützten Faktoren für das Lernen in einem kompetenzorientierten Unterricht – die sich in erster Linie auf Ergebnisse aus Untersuchungen im Fachunterricht Mathematik, naturwissenschaftlicher Sachunterricht, Naturwissenschaften und Sprachen beziehen – lassen sich entsprechende Ausrichtungen und Desiderata für die kompetenzorientierte fachspezifische Unterrichtsentwicklung ableiten. Im Fokus stehen dabei insbesondere die folgenden Entwicklungsfelder:

— Unterrichtsplanung und Arrangement von Lerngelegenheiten und -umgebungen , zum Beispiel durch die Konzeption kumulativ angelegter Unterrichtseinheiten, die sich auf die Lehrpläne und die Vorstellungen, Erfahrungen und Ressourcen der Lernenden abstützen. Dabei wird so klar wie möglich herausgearbeitet, worum es in diesem Unterricht geht, an welchen Kompetenzen gearbeitet und welche Kompetenzentwicklungen erwartet werden, welche Zugangsweisen ermöglicht und an welchen Lerngegenständen mit welchen originalen Begegnungen, Medien, Repräsentationen und Veranschaulichungen gearbeitet wird (zum Beispiel Lehrmittel), welchen Fragen und Bereichen die Lernenden eigenständig nachgehen können und wie sie am Unterricht partizipieren können (Wullschleger & Birri, 2014).

— Lernaufgaben und Aufträge als Aufforderung zur Auseinandersetzung und Bearbeitung von Lerngegenständen beeinflussen in hohem Mass den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler. In Anlehnung an Reusser (2014) stellen Aufgaben als Aktivierungs- und Gestaltungsmittel das Rückgrat (fach-)didaktischer, auf die Förderung aktiv-entdeckender, individuell-konstruktiver und dialogisch ausgerichteter Lernarrangements dar. Aufgaben animieren zum Eintauchen in neue Lerngegenstände und zu deren Entdeckung, zum Erschliessen und Aufbauen neuer Inhalte und Konzepte sowie zur Entwicklung und Erweiterung von Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen und Lernstrategien. Weiter führen Aufgaben auch zum Erproben und Festigen aufgebauter Konzepte, zum Üben, Übertragen und Anwenden sowie zum Überprüfen und Reflektieren von Lerngegenständen, -prozessen und Kompetenzentwicklungen. Aufgaben zu verschiedenen Phasen des Lernens ergeben insgesamt komplexe Lernaufgaben zu vollständigen Lernprozessen. Fragen der Aufgabenentwicklung und der Materialisierung von Lernaufgaben stellen einen der wichtigsten Entwicklungsbereiche im Zusammenhang mit dem kompetenzorientierten Unterricht dar. Dazu sind in den letzten Jahren insbesondere auch mit Bezug zum Lehrplan 21 aus fachdidaktischer Sicht viele Beiträge entstanden (Adamina & Hild, 2019; Luthiger & Wildhirt, 2018).

— Inszenierungsmuster von Lehrpersonen bei Einführungen, Erarbeitungsphasen und Austauschrunden im Unterricht – Wie werden Lerngegenstände und -aufgaben im Fachunterricht eingeführt? Wie werden die Lernenden angeleitet? Wie werden Lerngelegenheiten, Zugangsweisen zu Lerngegenständen inszeniert und welche Aspekte und Massnahmen der Aktivierung, Strukturierung und andere spielen dabei eine Rolle? Wie werden Austauschrunden zum Aufnehmen von Ergebnissen aus eigenständigen Arbeiten und zur Klärung von Sachverhalten inszeniert und moderiert? (Adamina & Möller, 2019; Helmke, 2015; Hugener, 2009; Möller 2012; Reusser & Pauli, 2010)

— Lernunterstützung in Phasen des eigenständigen und ko-konstruktiven, dialogischen Lernens im Unterricht – Lehrpersonen nehmen Fragen der Lernenden auf, geben Hinweise und Ratschläge für die Bearbeitung, klären Sachverhalte auf, fragen nach, intervenieren und so weiter. Ihre Begleitung und Unterstützung geschieht aufgrund von Beobachtungen und angeregt durch Fragen der Lernenden. Sie entscheiden dabei jeweils, wie und mit welchen Massnahmen sie die Lernunterstützung vornehmen, zum Beispiel indem sie Anregungen geben, wie die Lernenden selbstständig die nächsten Schritte angehen können, und die Fragen nicht einfach direkt beantworten, sondern mit den Lernenden besprechen, wie sie nach Antworten suchen können. In verschiedenen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Lernunterstützung zum Beispiel durch Massnahmen der kognitiven Aktivierung und inhaltlichen Strukturierung die Lernleistungen und -ergebnisse positiv und nachhaltig beeinflussen kann (Adamina, 2019a; Möller, 2016).

— Lernen sichtbar machen – Erkenntnisse und Ergebnisse aus Lernprozessen umsetzen, darstellen, präsentieren und dokumentieren: Darstellen, Festhalten, Präsentieren und Dokumentieren ist Teil des Lernprozesses und bedeutet in erster Linie, dass die Lernenden Wahrnehmungen, Betrachtungen, Beobachtungen und Informationen zu Lerngegenständen bearbeiten, durchdenken, für sich ordnen, zusammenstellen und festhalten. Dabei erlernen sie den Wechsel von Repräsentationsformen, indem sie zum Beispiel etwas, was sie erkundet und erforscht haben, in eigenen Worten und Darstellungen festhalten. Dokumente und Dokumentationen repräsentieren das «innere Operieren und Durcharbeiten »von Einblicken, Handlungen, Erkenntnissen und sind Ausdruck der Ideen, Vorstellungen und Konzepte – des Verstehens der Lernenden. Sie haben insbesondere dann einen Lerneffekt, wenn sie das Umsetzen, Verarbeiten, nochmalige Durchdenken, das Konstruieren, Entwickeln und die eigene sprachliche und gestalterische Repräsentations- und Ausdrucksfähigkeit fördern.

— Lernprozesse und -ergebnisse begutachten und beurteilen, Rückmeldungen geben: Dem Begutachten, Beurteilen und Bewerten von Kompetenzentwicklungen der Lernenden und von Lernprozessen und -ergebnissen kommt im kompetenzorientierten Fachunterricht eine besondere Bedeutung zu. Beurteilung dient insbesondere dazu wertzuschätzen, was neu an Wissen und Können aufgebaut und angewendet wurde, und gleichzeitig zu erörtern, woran bei nächsten Lerngelegenheiten im Unterricht gearbeitet werden soll und kann. Beurteilung bildet damit eine wichtige Etappe in einem förderorientierten Lernzyklus zur Entwicklung von Kompetenzen. Angestrebt wird eine optimale Kohärenz zwischen Kompetenzorientierung, erwarteter Kompetenzentwicklung, Lerngelegenheiten im Unterricht und entsprechender Beurteilungssituationen.

Читать дальше