Generell sind Expertinnen und Experten sich heute einig, dass erfolgreiches Lernen dann stattfindet, wenn:

►das Lernen auf die gemachten Erfahrungen und das Vorwissen der Lernenden abgestimmt wird (learner and assessment centered approach);

►Wissen vernetzt wird (knowledge management, learning communities);

►das Wissen nicht einfach von einer Person zu einer anderen Person passiv weitergereicht wird, sondern selbstständig und aktiv in einem Handlungskontext erworben werden kann (selfdirected, situated learning);

►Inhalte und Fakten selbst entdeckt und in Gruppen besprochen werden können (discovery learning, co-operative learning);

►Aufgaben zum Problemlösen anregen. Problemlösen und Lernen wird motiviert durch komplexe, authentische Problemstellungen (problem-based learning, simulation games);

►genügend Zeit zum eigenständigen Denken und Üben zur Verfügung steht (structered, guided, independent practice). Zeitnot macht effektives Lernen nahezu unmöglich;

►das eigene Lernen zum Thema gemacht wird und als lebenslanger Prozess verstanden wird (meta cognition, lifelong learning).

Konsequenzen für die Lehre:

►Im Zentrum der Lehre steht der aktiv Studierende, der möglichst viel Zeit beim eigenständigen Lernen (time on task) verbringt und sich in Auseinandersetzung mit anderen Lernenden neue Erkenntnisse aneignet.

►Die Lehrperson stellt Materialien und Methoden zur Verfügung und versteht sich in erster Linie als Moderatorin, Coach und Strukturbildner bei Gruppenarbeiten und individuellen Arbeits- und Lernprozessen (challenge-based instruction).

►Um die Eigentätigkeit der Studierenden zu fördern und deren Heterogenität zu berücksichtigen, kommen neben dem Präsenzunterricht vermehrt auch neue Medien zum Einsatz (blended learning scenarios).

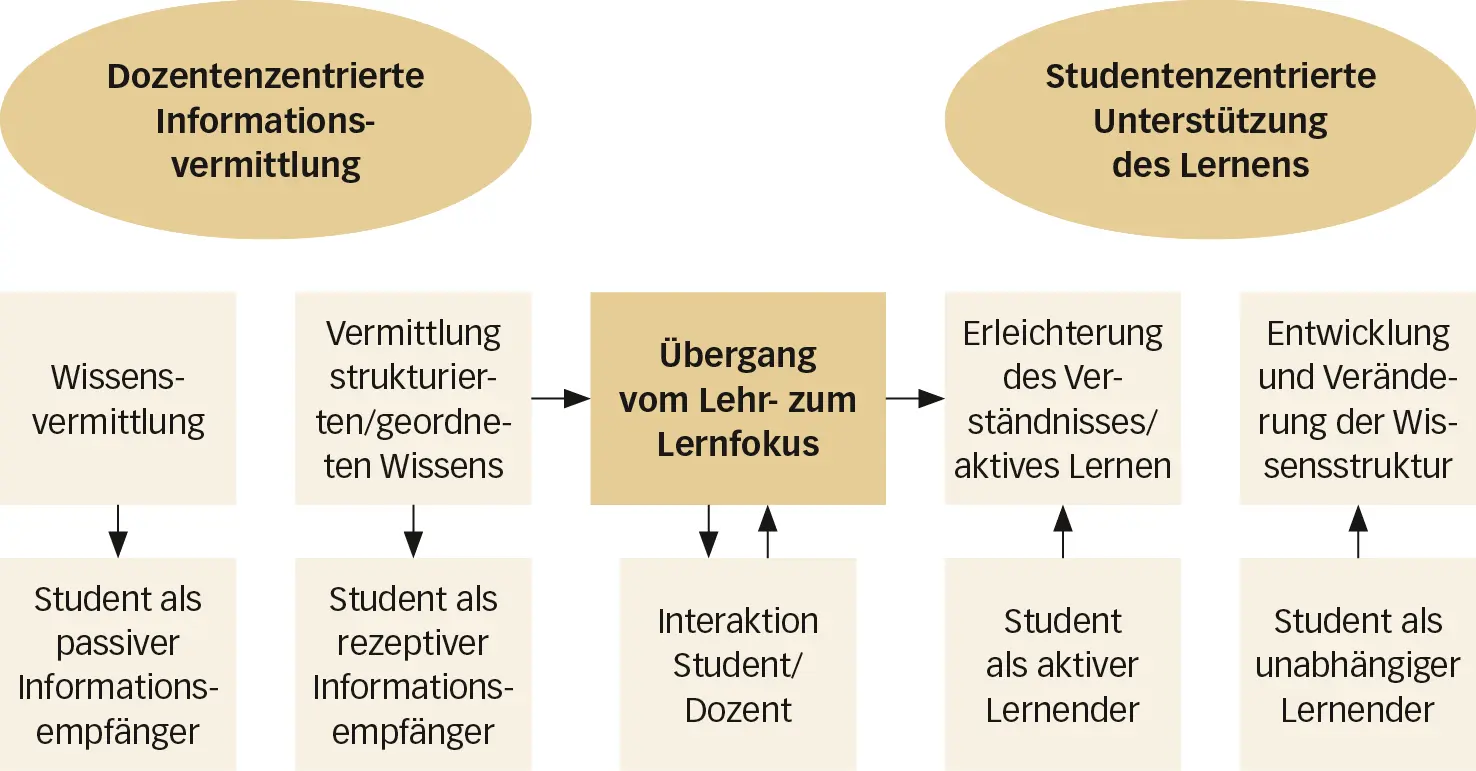

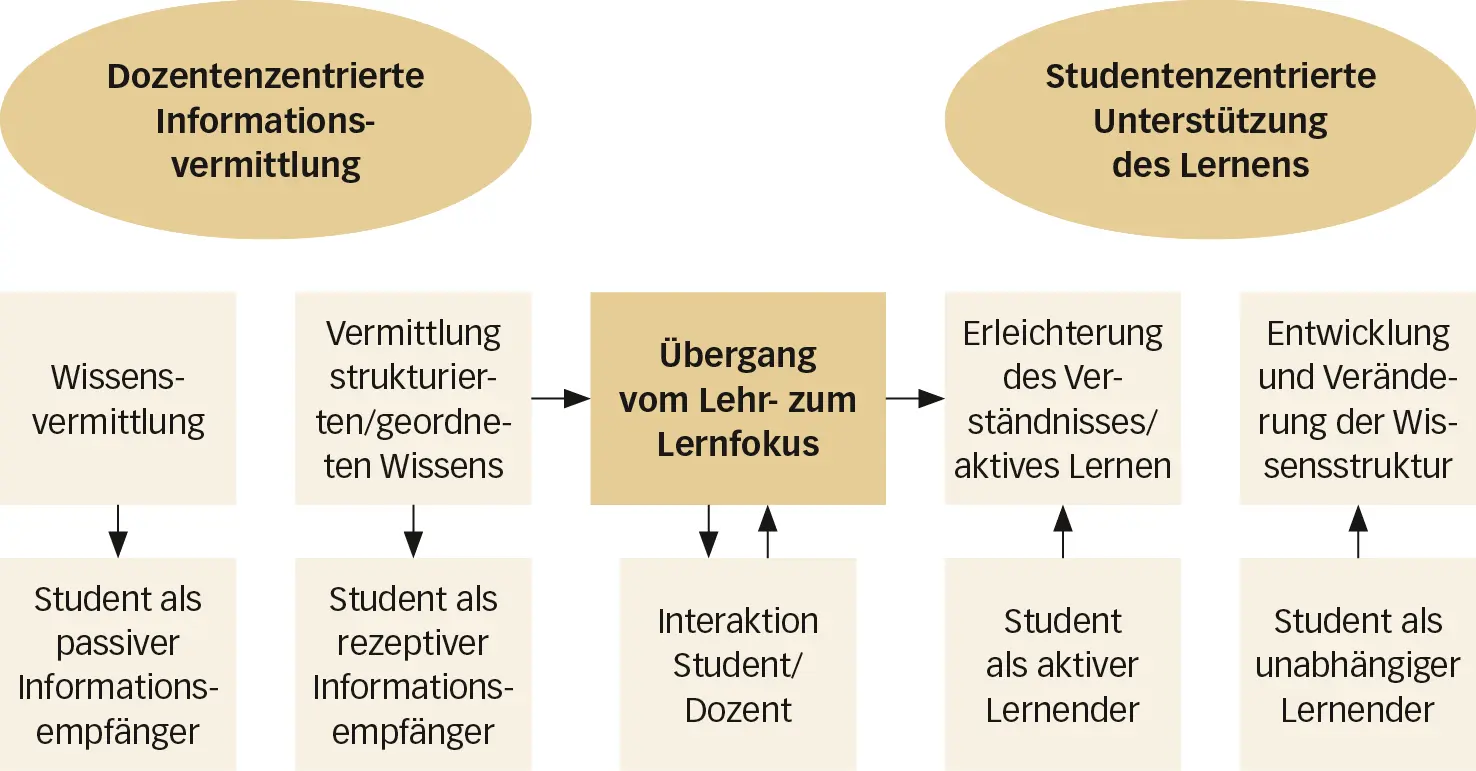

Unter Berücksichtigung der obigen Erkenntnisse müsste heute eher von Hochschullernen als von Hochschullehre gesprochen werden. In Abbildung 1 werden die beiden grundsätzlich verschiedenen Positionen in der Hochschullehre dargestellt. Links in der Grafik ist die traditionelle Vorlesung anzusiedeln, in der die Stoffvermittlung im Mittelpunkt steht, wobei die oder der Dozierende vorwiegend die Lehrveranstaltung bestreitet. Auf der rechten Seite finden wir den mündigen und unabhängigen Studierenden, der sich selbst Lernziele setzt und festlegt, wie er diese erreichen möchte. Die heutigen Bestrebungen in der Hochschullehre gehen dahin, dass man Lernarrangements verstärkt so gestaltet, dass eine Verschiebung von links nach rechts stattfindet. Dieser Verschiebung liegt die Absicht zugrunde, die Effizienz des studentischen Lernens zu steigern und neben fachlichen auch überfachliche Kompetenzen zu schulen.

Abb. 1 Lehrauffassung und davon abhängig Umgang mit Studierenden (nach Rheinberg et al. 2001, S.336).

Verschiedene Vorstellungen von Lernen und Lehren

Die unterschiedlichen Vorstellungen zur Lehre beeinflussen sowohl Dozierende wie Studierende.

«Viele Studien deuten darauf hin, dass die Lehrkonzeptionen der Dozenten einen erheblichen und z.T. prägenden Einfluss auf das Lernverhalten der Studierenden haben (…). Sie passen sich an die jeweiligen Lehrkonzeptionen ihrer Dozenten (und Prüfer!) an und entwickeln auf diesen Erfahrungen möglicherweise längerfristig wirksame Vorstellungen über angemessene Methoden des Lehrens und Lernens» (Rheinberg et al. 2001, S.338).

Hochschuldozierende, wie übrigens auch andere Lehrpersonen, neigen dazu, die in der eigenen Ausbildung sozialisierten Lehr- und Lernverhalten im eigenen Unterricht anzuwenden. Sie haben quasi am eigenen Schulerfolg gelernt, wie man sich im Bildungssystem verhalten muss, um weiterzukommen. Dies ist einer der Gründe, wieso es so schwierig ist, das Verhalten der Dozierenden zu ändern. Das Bewusstmachen dieser verinnerlichten Verhaltensmuster kann bei einer Neuorientierung hilfreich sein.

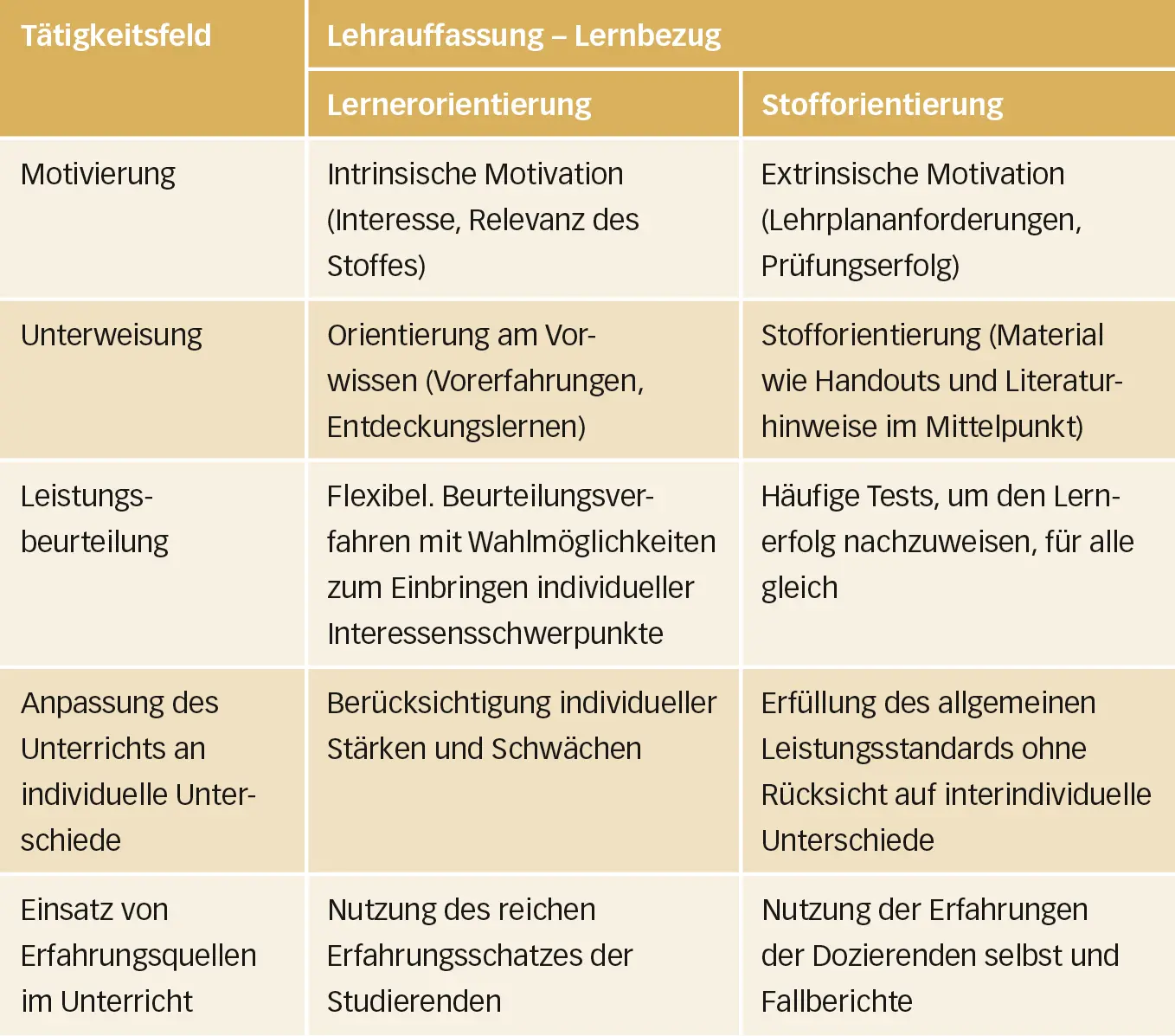

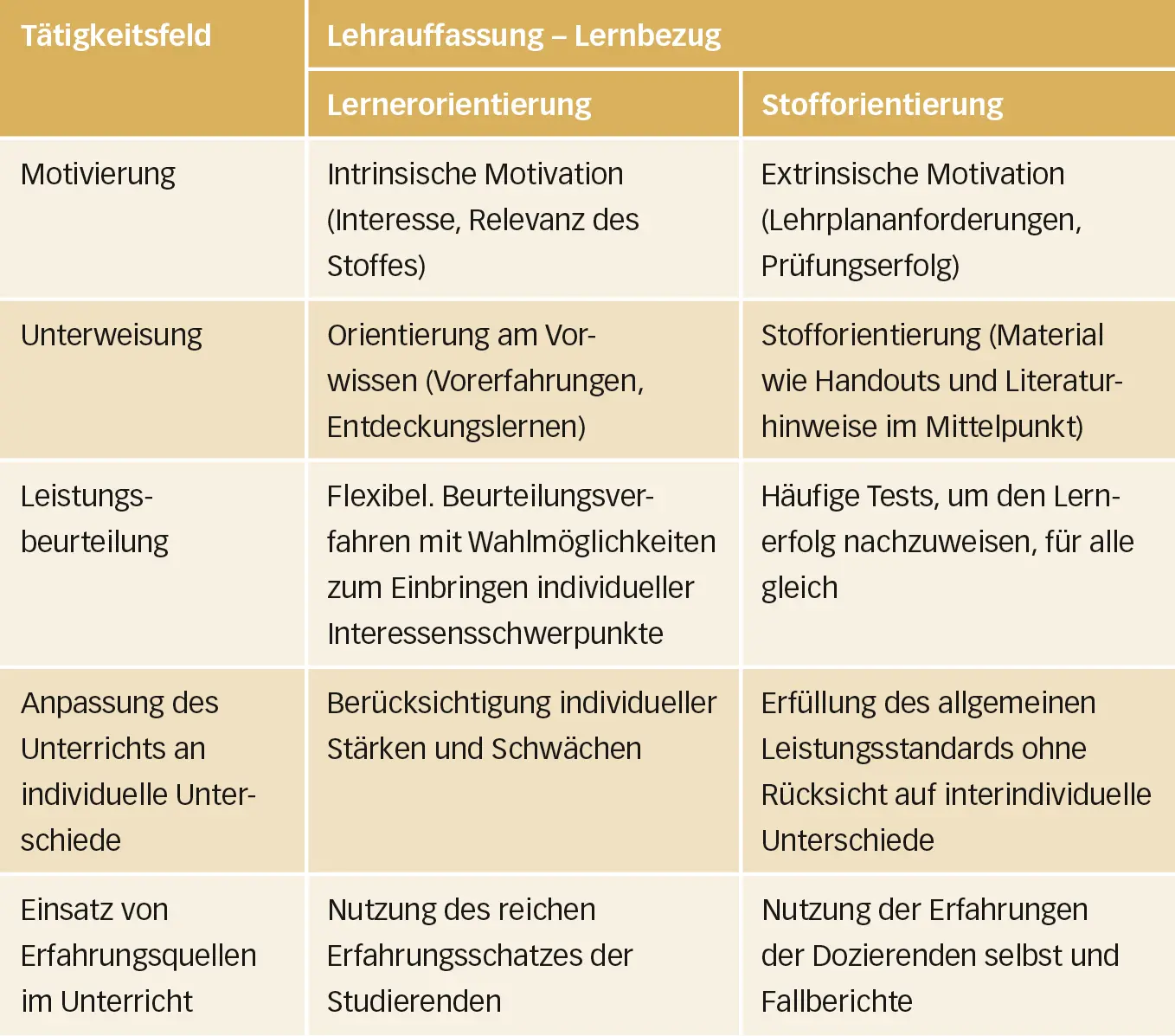

In der nachfolgenden Abbildung findet sich eine Übersicht von Kember & Kwan (2000) zu unterschiedlichen Lehr-/Lernauffassungen mit entsprechend verschiedenen Verhaltensweisen.

Abb. 2 Die tätigkeitsbezogene Klassifikation von Kember & Kwan (nach Viehban 2004).

Die Psychologen Heinz Mandl und Gabi Reinmann (2006) thematisieren den Begriff des «trägen Wissens» und umschreiben dabei die Erfahrung, dass Studierende immer mehr wissen, aber zunehmend weniger in der Lage sind, das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Diese Kluft zwischen Wissen und Handeln hat sich nicht zuletzt mit der Verbreitung des Internets verschärft. Die ungeheure Menge an verfügbarer Information führt zu einem Stoffdruck in der Hochschullehre, der die Studierenden zu oberflächlichem Lernen verführt. Beim Oberflächenlernen konzentrieren Lernende sich darauf, in kurzer Zeit möglichst viel Stoff auswendig zu lernen und vernachlässigen dabei das Verstehen, Anwenden und Vernetzen mit bereits gelerntem Wissen und Können. Nach Viebahn (2004, S.75) wird Oberflächenlernen «von Studierenden verfolgt, die meinen, dass die Leistungsbeurteilung Auswendiglernen betont bzw. die Arbeitsbelastung sehr hoch ist». Seit der Einführung der Bologna-Reform ist die durch die Modularisierung bedingte hohe Arbeitsbelastung (dauernd Prüfungen absolvieren und schriftliche Arbeiten verfassen), schon verschiedentlich durch die Studierenden kritisiert worden. Wie dieses Problem entschärft werden könnte, wird im Beitrag zu Prüfungen von Tobias Zimmermann in diesem Band diskutiert. Beim Tiefenlernen steht im Gegensatz zum Oberflächenlernen das Verstehen und Anwenden im Vordergrund.

Tiefenlernen wird von Studierenden verfolgt,

►die die Lehrqualität als hoch beurteilen,

►die glauben, dass sie Auswahlmöglichkeiten für ihre Lerntätigkeit haben und

►die genau wissen, welche Lernziele und Leistungsansprüche im Fach bestehen (Viebahn, 2004, S.75).

Zentrale Aufgaben eines Hochschuldozierenden sind daher

►die Stoffreduktion,

►die Studentenorientierung in der Lehre,

►die Lernzielorientierung.

Auf den letzen Punkt wird im Beitrag zu den Lernzielen in diesem Band vertieft eingegangen.

Die vielfach diskutierte Wissensexplosion und die damit verbundene, zunehmend kürzere Halbwertszeit von Spezialwissen führen zu einer Schwerpunktsverschiebung in der Hochschullehre. Zusätzlich zur reinen Informationsvermittlung, der nach wie vor noch sehr wichtigen Schulung von Fachkompetenz, geht es mehr und mehr darum, neben dem fachlichen Denken auch Problemlösefähigkeiten zu üben und das eigene Lernen zu thematisieren (überfachliche Kompetenzen). Die wachsende Komplexität in der Forschung und Arbeitswelt hat zur Folge, dass Problemstellungen immer häufiger nur in Zusammenarbeit mit Personen aus anderen Fachbereichen gelöst werden können. Team-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Ausdauer, Belastbarkeit und Selbstorganisation spielen dabei eine zunehmend wichtigere Rolle. Die genannten überfachlichen Kompetenzen müssen vermittelt und immer wieder geübt werden und können bei den Studierenden nicht einfach vorausgesetzt werden.

Der Begriff «Kompetenz» weist darauf hin, dass man die Studierenden befähigen will, in konkreten, situationsspezifischen Kontexten Fragestellungen zu lösen. Man möchte dadurch unter anderem deren Arbeitsmarktfähigkeit (employability) erhöhen. Der Begriff Kompetenz wird uneinheitlich diskutiert und definiert (Klieme & Hartig 2007; Rychen & Salganik 2001; Gonzalez & Wagenaar 2003). Verallgemeinernd kann aber festgehalten werden, dass mit Kompetenzen Verbindungen von Wissen, Können und Erfahrung gemeint sind, mit denen komplexe Situationen bewältigt werden können. Daneben beinhalten Kompetenzen auch motivationale Elemente wie den Willen, ein Problem lösen zu wollen, die Ausdauer, Rückschläge wegzustecken, Toleranz im Umgang mit Ambiguität, den Optimismus, eine Lösung zu finden. Wissensbasiertes Handeln wird zum Globalziel eines Studiums. Am Ende der Ausbildung stehen Persönlichkeiten, die sich in offenen, unüberschaubaren, komplexen und dynamischen Situationen selbst organisiert und kreativ zurecht finden und für noch nie dagewesene Probleme Lösungen finden.

Читать дальше