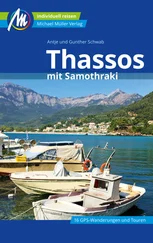

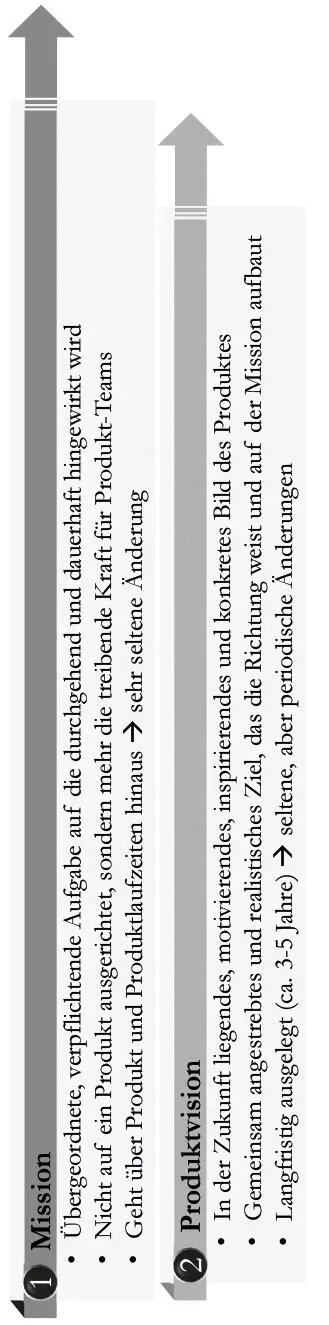

Abbildung 9:

Abbildung 9:

Zuordnung von Vereinbarungen zu Artefakten

Das Produktziel (Product Goal) wird als neue Begrifflichkeit eingeführt. Mit diesem Ziel soll beschrieben werden, was der Sinn des zu erstellenden Produkts ist. Zudem wird sichergestellt, dass das Product Backlog nicht zu einem Sammelsurium beliebiger User Stories, Tasks und Defects verkommt. Nun steht also das Produktziel als Leitbild über dem Product Backlog und mit jedem Sprint soll das Produkt näher an dieses Produktziel herangebracht werden. Wie wird aber das Produktziel festgelegt? Lassen Sie uns dazu einen kurzen Abstecher in die Historie des Projektmanagements machen, in eine Welt voller Visionen und Ziele.

5.1 Von der Vision zum Product Backlog

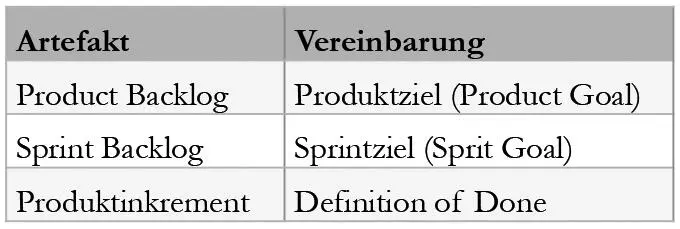

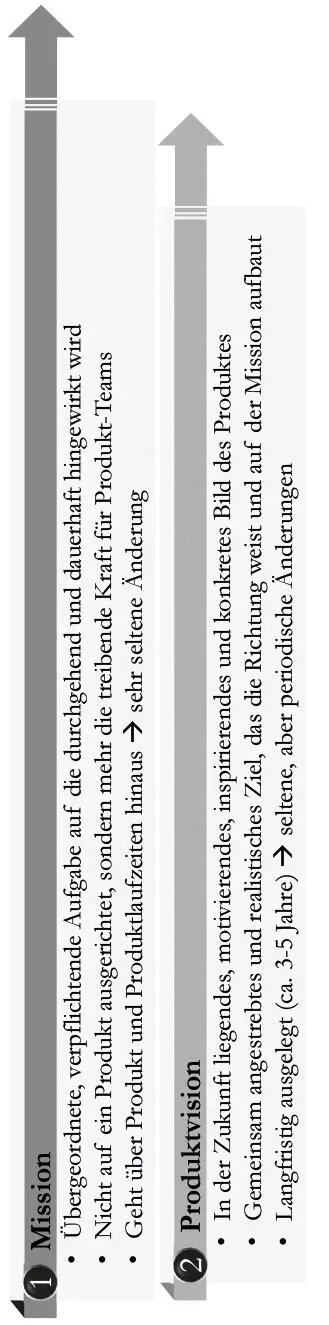

Früher wurden Visionen, Strategien und Taktiken formuliert, um ein Projekt vollständig zu beschreiben. Übergeordnet war die MissionMission, mit der festgelegt wurde, worauf das ganze Handeln ausgerichtet ist. Eine Mission bezieht sich daher nicht auf ein einzelnes Projekt oder Produkt. Im Gegensatz dazu beschreibt die Produkt- beziehungsweise Projektvision ein in der Zukunft liegendes, relativ konkretes Bild dessen, was mit dem jeweiligen Produkt oder Projekt angestrebt wird. Hiermit sollen die Unternehmensmission und die Unternehmensvision realisiert werden. Abbildung 10 verdeutlich den Zusammenhang zwischen der übergeordneten Unternehmensmission und der Produktvision.

Abbildung 10:

Abbildung 10:

Mission und Produktvision

In der Vergangenheit wurde bei der Anwendung agiler Methoden die Formulierung einer Produktvision oder einer Produktstrategie gelegentlich vernachlässigt, obwohl diese von entscheidender Bedeutung ist. Insbesondere bei Scrum liegt der Schwerpunkt auf der taktischen Planungsebene. Mit der Etablierung des Produktziels wird nun endlich der Planungshorizont erweitert. In der Theorie klingt das einfach. Im alltäglichen Projektleben ist es jedoch nicht so trivial, ein Produktziel zu formulieren und an alle gleichermaßen zu vermitteln, da die Stakeholder häufig unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was mit dem Projekt erreicht werden soll. In der Welt der Entwickler ist das Produktziel eine Ansammlung funktionaler und nichtfunktionaler Anforderungen, die von ihnen umgesetzt werden müssen. Aus Kundensicht wird ein Produkt in der Regel mit dem Ziel entwickelt, den Bedarf einer bestimmten Zielgruppe zu befriedigen und letztlich den Unternehmensgewinn zu steigern. Erschwerend kommt hinzu, dass die Formulierung eines Produktziels an der Produktvision ausgerichtet werden muss. Starten wir daher mit einer kurzen Abhandlung zur Produktvision, Produktstrategie und Taktik. Hierbei gehen wir insbesondere darauf ein, wie diese Themen zusammenhängen. Eine tiefergehende Begriffsdiskussion erfolgt nicht.

5.1.1 Von der Produktidee zur Produktvision

Am Anfang steht die ProduktideeProduktidee, die mithilfe der ProduktvisionProduktvision beschrieben wird. Diese Produktvision soll die Projektstakeholder positiv auf die anstehenden Veränderungen, die sich mit der Einführung des Produkts ergeben, einstimmen. Sie schafft die tägliche Motivation, an einem Produkt zu arbeiten, das einen echten Zweck erfüllt. Eine Produktvision muss kurz und prägnant formuliert werden. Sie darf nicht langweilen und soll dabei die Neugierde auf das Produkt steigern. Das Projektteam sollte das Gefühl haben, an etwas Großem beteiligt zu sein. So darf die Produktvision beispielsweise nicht formuliert werden: „Mit einem Budget von 257.129 Euro wollen wir das Produkt Personalverwaltung I durch das Produkt Personalverwaltung II ersetzen. Beide Produkte haben exakt den gleichen Funktionsumfang, Personalverwaltung II ist nur schneller als Personalverwaltung I. Personalverwaltung II wird am 31.12.2055 produktiv gehen.“ Bei einer solchen Produktvision können sich die Projektmitarbeit schwer mit dem Produkt identifizieren. Sollten sie Zweifel gehabt haben, ob sie im richtigen Projekt sind, trägt dieser Vision eher dazu bei, dass sich die Mitarbeiter dazu motiviert fühlen, ein anderes Projekt zu suchen. Das Negativbeispiel ist nicht nur demotivierend formuliert, es ist auch eine Mischung aus Zielen, Erfolgsfaktoren und einer Roadmap. Genau darin liegt auch das Problem bei vielen Produktvisionen. Es werden verschiedene Themenstellungen gleichzeitig adressiert.

Eine Produktvision soll inspirieren und dabei langfristig auf circa drei bis fünf Jahre ausgelegt sein. Ziel ist, ein klares, positives Bild des Produktes in den Köpfen der Empfänger zu zeichnen, wobei die jeweiligen Vorstellungen nicht übereinstimmen müssen. Die Teammitglieder erhalten ein realistisches Ziel, das aber nicht zwingend erreicht werden muss. Die Produktvision beschreibt keine konkrete Vorgehensweise und auch keinen spezifischen Funktionsumfang. Der Erfüllungsgrad der Vision ist nicht durch Kennzahlen messbar. Es ist außerdem denkbar, dass sich die Vision im Laufe der Zeit verändert, auch wenn dies eine Ausnahme bleiben sollte. So ungewöhnlich oder ambitioniert einige Visionen wirken, so einprägsam sind sie in der Regel auch. In der IT-Branche wird gerne die Vision, die Googles Suchmaschine zugrunde liegt, als Paradebeispiel angeführt: „to provide access to the worlds information in one click“. Diese Vision wird von folgender übergeordneten Mission abgeleitet: „to organize the worlds information and make it universally accessible and useful“. Ein weiteres Positivbeispiel ist Audis Unternehmensvision „Mobilität mit null Emissionen“. Stellen Sie sich vor, das Unternehmen hätte stattdessen die Vision „Sicherstellung der Mobilität trotz vollständiger Vermeidung von Emissionen durch die Umstellung der Fahrzeugflotte auf Elektroantrieb“ gewählt. Eine solche Vision wäre nicht einprägsam und es ist schwierig, sich damit zu identifizieren. In beiden Fällen handelt es sich um Unternehmensvisionen; Produktvision sollten genauso formuliert werden.

Bei der Formulierung der Produktvision können Sie die SHIELD-Kriterien als Hilfestellung verwenden. Dieses Akronym enthält die Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe simple, huge, important, engaging, long-term und distributed. Die Produktvision sollte also einfach zu verstehen sein ( simple), ein großes Ziel beschreiben ( huge), ein bedeutendes Bedürfnis adressieren ( important), alle Beteiligten einnehmen ( engaging), langfristig ausgerichtet sein ( long-term) und allen im Unternehmen bekannt sein ( distributed).

Nun stellt sich die Frage, wer für die Formulierung der Produktvision verantwortlich ist. Es ist keine gute Idee, diese Aufgabe dem Product Owner zu übertragen. Stattdessen sollte eine Stakeholder-Analyse gemacht werden, um geeignete Personen mit den benötigten Kompetenzen zu identifizieren.

5.1.2 Von der Produktvision zur Produktstrategie

Nachdem die Produktvision festgelegt wurde, geht es an die ProduktstrategieProduktstrategie (siehe Abbildung 11).

Die Entwicklung der Produktstrategie ist keine strategische Planung im klassischen Sinne. Die relevanten Produktmerkmale kristallisieren sich oft erst während der iterativen Produktentwicklung heraus. Man sollte den Strategieprozess daher damit starten, dass ausgewählte Stakeholder die Zielgruppe des Produkts festlegen. Denn nur die zukünftigen Kunden und Verwender des Produkts können letztlich beschreiben, welchen Nutzen das Produkt für sie hat. Es kann sein, dass hierbei eine Unterscheidung zwischen Kunden und Anwendern erforderlich ist, denn ein Kunde ist nicht notwendigerweise auch der Anwender eines Produkts. Die beiden Gruppen können unterschiedliche Zielvorstellungen haben, die bei der Formulierung der Produktstrategie zu berücksichtigen sind.

Читать дальше

Abbildung 9:

Abbildung 9: Abbildung 10:

Abbildung 10: