Diese Fülle an Aufgaben macht deutlich, weshalb die Rolle eines Product Owners nicht einfach mal so nebenbei erledigt werden kann. Ein Product Owner kann zusätzlich bei den oben beschriebenen Aufgaben von anderen unterstützt werden. Die Prämisse dafür ist, dass allen zu jeder Zeit bewusst ist, dass am Ende der Product Owner die Verantwortung für diese Tätigkeiten trägt.

Einen erfolgreichen Product Owner zeichnet aus, dass seine Entscheidungen innerhalb der Organisation respektiert und akzeptiert werden. Daher ist es notwendig, dass ein Product Owner ein Entscheidungsmandat erhält. Ist dies nicht gewährleistet, kann es zu Situationen kommen, in denen die Entscheidungen infrage gestellt werden, was die Produktivität des Scrum Teams negativ beeinflusst.

4.5 Führung und Teambildung in agilen Teams

Das Entstehen eines Spitzenteams durchläuft vorab verschiedene Phasen, genauso wie bei der Buchung eines langersehnten Traumurlaubs. Zunächst wird ein passender Zeitraum und das zur Verfügung stehende Budget festgelegt. Anschließend werden Urlaubsziele miteinander verglichen und das bestmögliche ausgesucht. Ein Hotelzimmer oder eine Pension wird reserviert. Reisen Sie per Flugzeug, kaufen Sie Flugtickets und je näher das Abreisedatum rückt, umso tiefer stecken Sie in den letzten Vorbereitungszügen. Die Wanderstiefel werden geputzt oder der Bikini noch einmal kritisch auf seinen Sitz beäugt. Der Nachbar ist bereits im Besitz des Hausschlüssels und hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, zweimal die Woche die Pflanzen zu gießen. Das Taxi wird vorbestellt und auch der Mietwagen am Zielflughafen ist bereits organisiert. Jetzt kann der Urlaub richtig losgehen!

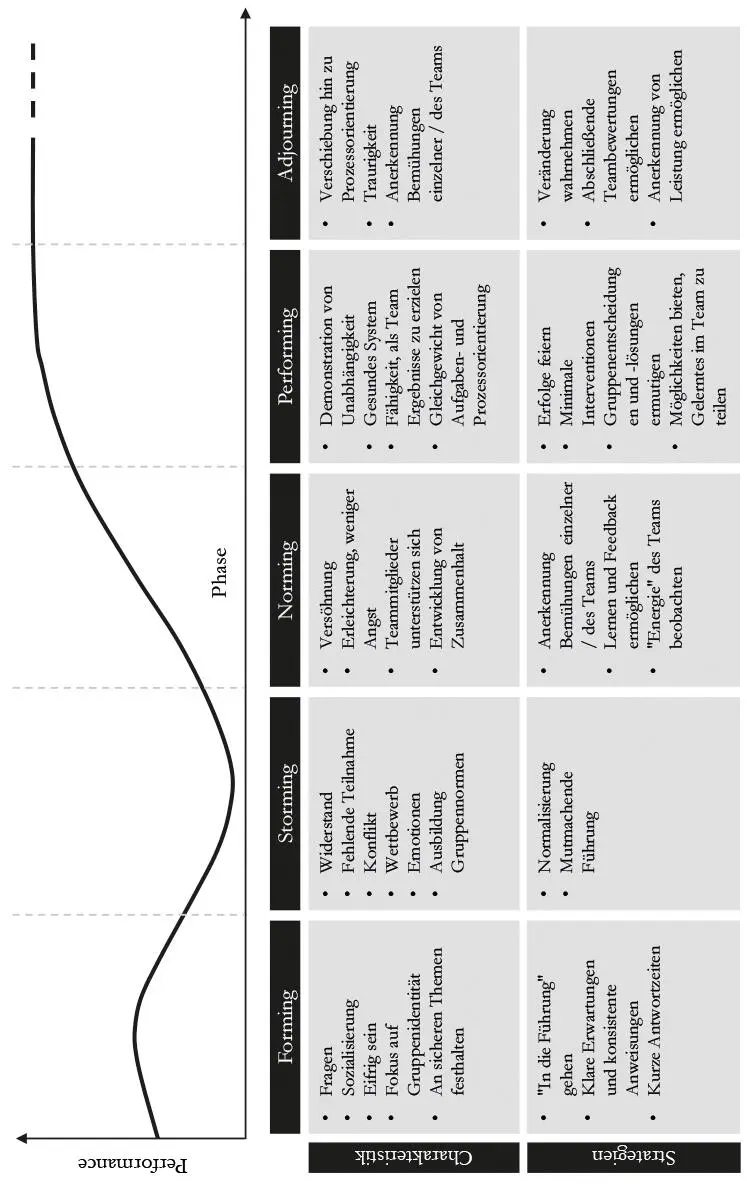

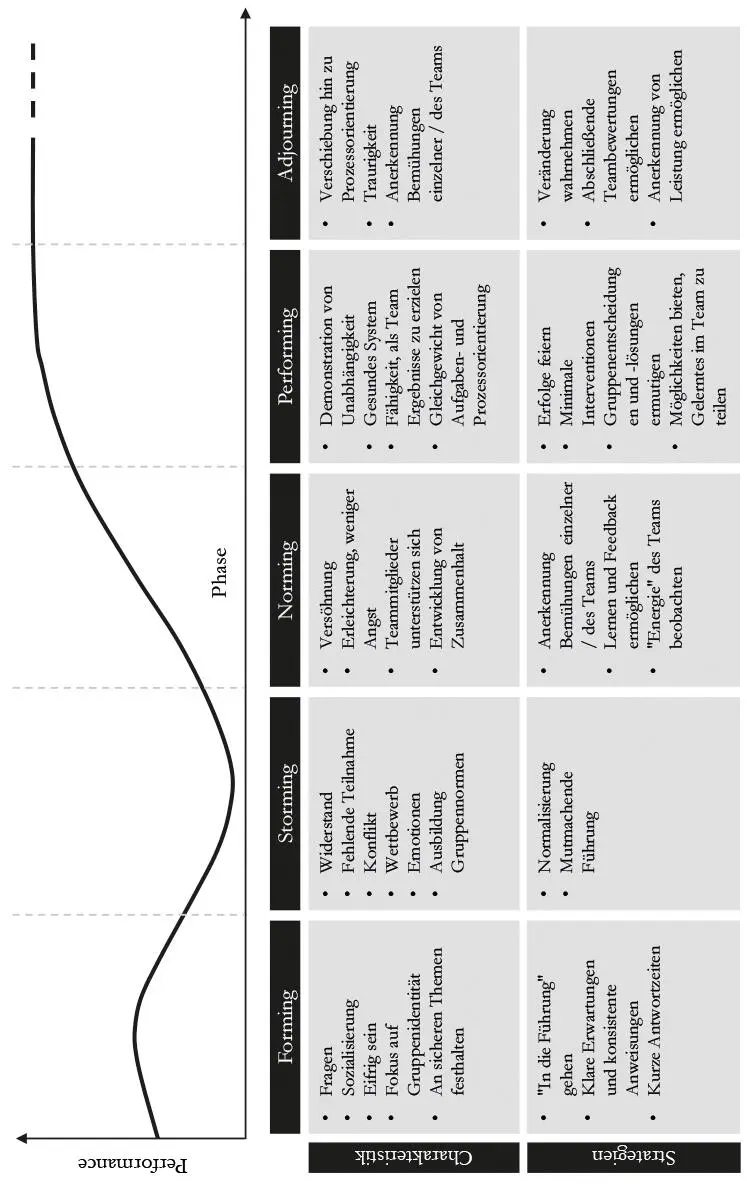

Ähnlich verhält es sich auch mit agilen Teams (beziehungsweise mit Teams im Allgemeinen, agil macht hier keinen Unterschied). Bringt man Personen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen, um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, durchläuft die Gruppe zwangsläufig gewisse Schritte, bevor sie zu einem Höchstleistungsteam wird. Der US-amerikanische Psychologe Bruce Tuckman hat die Dynamiken von Teams auf dem Weg hin zu Hochleistungsteams untersucht. Er entwickelte in den 1960er Jahren ein vierphasiges ModellTeam-Building-Phasen, welches er 1977 um eine weitere, fünfte Phase ergänzte. Die fünf von Tuckman festgelegten Phasen lauten Forming, Stroming, Norming, Performing und Adjourning (Mourning). Sie sind in Abbildung 7 dargestellt und werden nachfolgend näher erläutert.

In jeder Phase finden bestimmt Teambildungsentwicklungen statt. Die Phasen sind je nach Team unterschiedlich lang. Allgemeingültige Aussagen über die Entwicklungsdauer können also nicht getroffen werden und wären allenfalls unzuverlässig. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gruppe neu zusammengewürfelt wird oder ob eine bereits bestehende Gruppe mit nur einer weiteren Person ergänzt oder ausgetauscht wird. Der Phasenzyklus beginnt immer von vorne, allerdings nicht jedes Mal im gleichen Ausmaß. Bereits die Kenntnis dieser Phasen innerhalb eines Teams hilft, mit Schwierigkeiten konstruktiver umzugehen. Konflikte, Streitigkeiten und kontroverse Diskussion werden dann nicht mehr als ein Zerfall des Teams angesehen, sondern als etwas Normales und Notwendiges, als ein Teil der gemeinsamen Reise.

Abbildung 7:

Abbildung 7:

Team-Building-Phasen nach Tuckman

Forming

Viele Teammitglieder sind in dieser Phase voller Vorfreude auf die neue Aufgabe. Gleichzeitig ist diese positive Aufregung gepaart mit Unsicherheit, da man sich und seinen Platz im Team noch nicht einschätzen kann. Es gibt viele unbeantwortete Fragen in Bezug auf das Miteinander und den Umgang untereinander. Verantwortlichkeiten und Prozesse sind noch nicht bekannt. Manchmal weiß das Team zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal, dass es bestimmte Prozesse überhaupt benötigt. Das Gebot der Stunde heißt Beobachten und Verstehen. Konflikte werden (noch) nicht offen angesprochen, da eine Unsicherheit darüber besteht, wie das Team mit Bedenken und Konfliktsituationen umgeht. Oft benötigt es ein paar couragierte Vorstöße einzelner, bevor auch andere Teammitglieder sich trauen, offen Kritik zu äußern.

Storming

Nach einiger Zeit wird den Teammitgliedern bewusst, dass nicht alle Erwartungen an das Team zu erfüllen sind; zumindest nicht, wenn sich nichts ändert. Einige Teammitglieder werden jetzt die Gunst der Stunde ergreifen und ihre Unzufriedenheit offen ansprechen. Andere werden sich eher in sich zurückziehen und Abstand vom Team nehmen. Gründe für Unzufriedenheit gibt es viele und sind von Team zu Team verschieden. Einige Teammitglieder können genervt darauf reagieren, dass ihre Arbeitsergebnisse und deren Fortschritt als Teil des Sprint Backlogs transparent gemacht werden. Sie erkennen darin nichts anderes als ein Kontrollinstrument des „Managements“. Einige werden mit dem Gesamtfortschritt unzufrieden sein und nicht selten nach Gründen außerhalb ihres Einflussbereichs suchen, um sich selbst vor anderen – aber auch vor sich selbst – abzusichern und rechtfertigen zu können. In solchen Situationen meinen Teammitglieder zu lernen, dass sie sich nicht auf andere im Team verlassen können. Vorwürfe werden laut und die Verantwortung wird von sich selbst weggestoßen. Themen werden vermehrt „in kleiner Runde“ diskutiert, womit unweigerlich Allianzen innerhalb des Teams gebildet werden. Dem entgegen wirkt, den Fokus der einzelnen Teammitglieder weg von den individuellen Leistungen hinzu einer intensiven Zusammenarbeit zu lenken. Erkennt jeder im Team an, dass die Kollegen besondere Vorzüge und individuelle Schwächen mitbringen, von denen das Team in seiner Gesamtheit profitiert, hilft dies allen, die Situation besser zu verstehen und damit konstruktiv umzugehen.

Norming

Durch viele Diskussionen und Konflikte lernen sich die Teammitglieder besser kennen. Sie erkennen und verstehen die Wertegerüste der anderen Teammitglieder und lernen, wie das Team über die formellen Rollen hinaus funktioniert. Die Teammitglieder bilden nur Taktiken aus, um die Zusammenarbeit zu stärken, Gemeinsamkeiten zu fördern und Stärke der einzelnen Teammitglieder besser zu integrieren. Ein überraschendes Ergebnis, das durchaus nachdenklich stimmen kann, wurde von Google im Rahmen des Projektes Aristotle veröffentlicht. Demnach kommt es bei einem Hochleistungsteam nicht darauf an, ob es sich an allgemein anerkannten guten Werten und Prinzipien orientiert, wie beispielsweise Teammitglieder ausreden lassen und ihnen nicht ins Wort fallen, sondern dass alle im Team die gleichen Werte und Prinzipien teilen! Von außen betrachtet ist es also für jemanden sehr schwer, auf Grund des Umgangs miteinander im Team direkt auf die Leistungsfähigkeit des Teams zu schließen. Ein Team, in dem sich die Mitglieder gegenseitig anschreien, kann durchaus Höchstleistungen erbringen, solange alle im Team diesen Umgang als den für das Team richtigen erachten.

Performing

Nach ausgetragenen Konflikten, die viel Kraft und Energie gekostet haben, steigt die Stimmung im Team. Die Teammitglieder beginnen, sich weniger mit sich selbst und den anderen zu beschäftigen, sondern konzentrieren sich mehr auf Inhalte. Das grundsätzliche Gerüst der Zusammenarbeit steht, der Fokus liegt jetzt darauf, wie gemeinsame Ziele nach und nach immer besser und schneller erreicht werden können. Das Team hat dazu Rituale etabliert, die ebenfalls dabei helfen, neu auftretende Konflikte lösungsorientiert anzugehen. Es entsteht ein „inner circle“, der es für Außenstehende schwer macht, Teil des Teams zu werden.

Adjourning

Wird das Teamgefüge nun substanziell verändert, zum Beispiel dadurch, dass das Team in kleinere Teams aufgeteilt wird oder dass neue Teammitglieder auf Schlüsselrollen hinzukommen, entstehen bei vielen Teammitgliedern Sorgen und Bedenken. Vor allem mögliche – und bis dato unbekannte – Veränderungen der eigenen Rolle sorgen für Unsicherheiten einzelner Teammitglieder.

Читать дальше

Abbildung 7:

Abbildung 7: