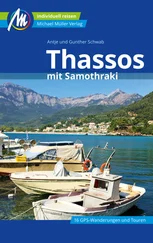

Abbildung 11:

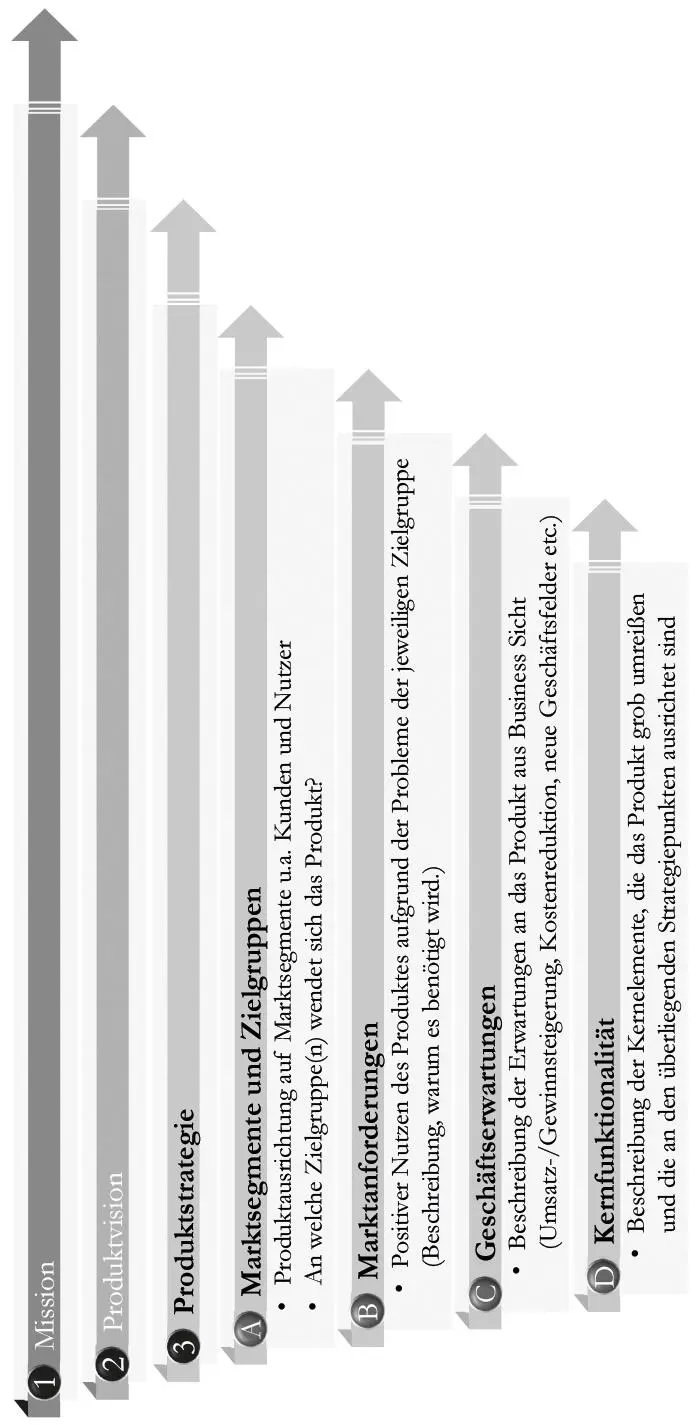

Abbildung 11:

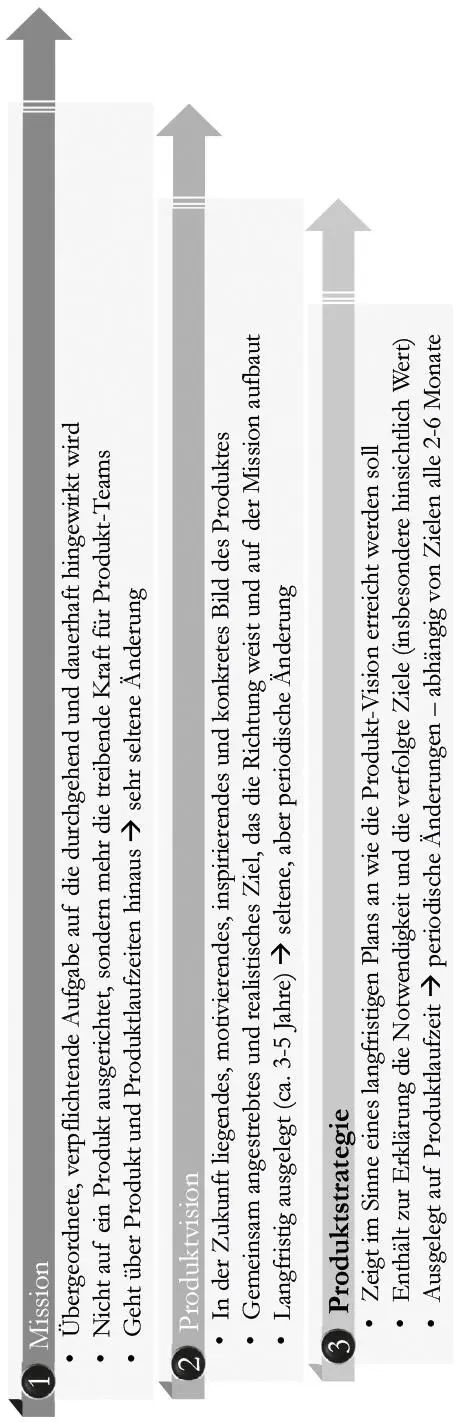

Produktstrategie

Wer identifiziert also die Zielgruppe? Welche Stakeholder gehören dazu? In jedem Fall ist der Product Owner einer davon. Neben diesem Hauptakteur gehören auch Vertreter aus dem Marketing, dem Verkauf und dem Service in diese Gruppe. Bei strategisch bedeutsamen Produkten sollte sich auch die Unternehmensleitung an diesem Auswahlprozess beteiligen.

Ist die Zielgruppe identifiziert, wird im nächsten Schritt der Produktnutzen aus deren Sicht herausgearbeitet. Dieser wird so lange beschreiben, bis der Mehrwert deutlich heraussticht. Dieser kann sein, dass eine bisher vorhandene Anwenderherausforderung behoben wird oder das Produkt einen zusätzlichen Nutzen für den Kunden schafft. Wenn zum Beispiel die Abarbeitung eines Backoffice-Prozesses zu lange dauert, weil das verwendete IT-System zu langsam ist, würde die Nutzenbeschreibung folgendermaßen lauten: „Performantes IT-System, um Bearbeitungs- und Wartezeiten zu verkürzen“. Das formulierte Ziel sollte erreichbar und flexibel sein. In unserem Beispiel ist das der Fall. Bereits mit der Einführung eines neuen IT-Systems, bei dem die Prozessdauer um eine Sekunde verkürzt würde, wäre das formulierte Ziel erreicht, da jede noch so minimale Verkürzung der Prozessdauer das Ziel erfüllen würde. Die Nutzenbeschreibung ist genauso flexibel, da nicht festgelegt ist, um wie viele Sekunden oder Minuten die Bearbeitungs- und die Wartezeit verkürzt werden soll.

Gänzlich auf Zielvorgaben zu verzichten, ist nicht sinnvoll, schließlich erhofft sich die Zielgruppe durch die Anwendung des Produkts einen signifikanten Mehrwert. Um nachhalten zu können, ob dieses Ergebnis erreicht wurde, sollten die Ziele messbar gestaltet werden. Für jedes Ziel finden dann eine oder mehrere Kennzahlen Anwendung. Die Zielvorgaben sollte man nicht mit absoluten Größen, sondern in Form von Anteilsgrößen definieren. Eine Zielformulierung in Form von absoluten Werten erfolgt, wenn die Product Roadmap mit Inhalt gefüllt wird. Wenn möglich, sollte immer ein Zielkorridor und kein Einzelwert benannt werden. In unserem Beispiel würde man vielleicht im ersten Schritt eine Reduzierung der Bearbeitungs- und Wartezeiten um 5 bis 10 % und im zweiten Schritt um 10 bis 20 % anstreben.

Sobald die Ziele aus der Perspektive der Zielgruppen definiert sind, bleibt die Frage, welche Vorteile sich für das Unternehmen ergeben (siehe Abbildung 12). Daher sind im nächsten Schritt die Business-Ziele festzulegen. Typische Erwartungen an das neue Produkt sind beispielsweise ein höherer Umsatz, mehr Gewinn, Kostenreduktion und die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Diese Ziele sind wertvoll und – wie alle Ziele – sollten sie messbar sein, um später prüfen zu können, ob sie erreicht wurden. Ein Zielformulierung könnte lauten: „Umsatzsteigerung durch Klicks auf Werbelinks“. Dies wird messbar durch die Anzahl der Klicks. Wie jedoch mehr Klicks erreicht werden können, dazu gibt das Ziel keine Auskunft. Das ist im ersten Schritt auch gut so. Die Methoden können später festgelegt werden, was Raum für kreative Lösungen gibt.

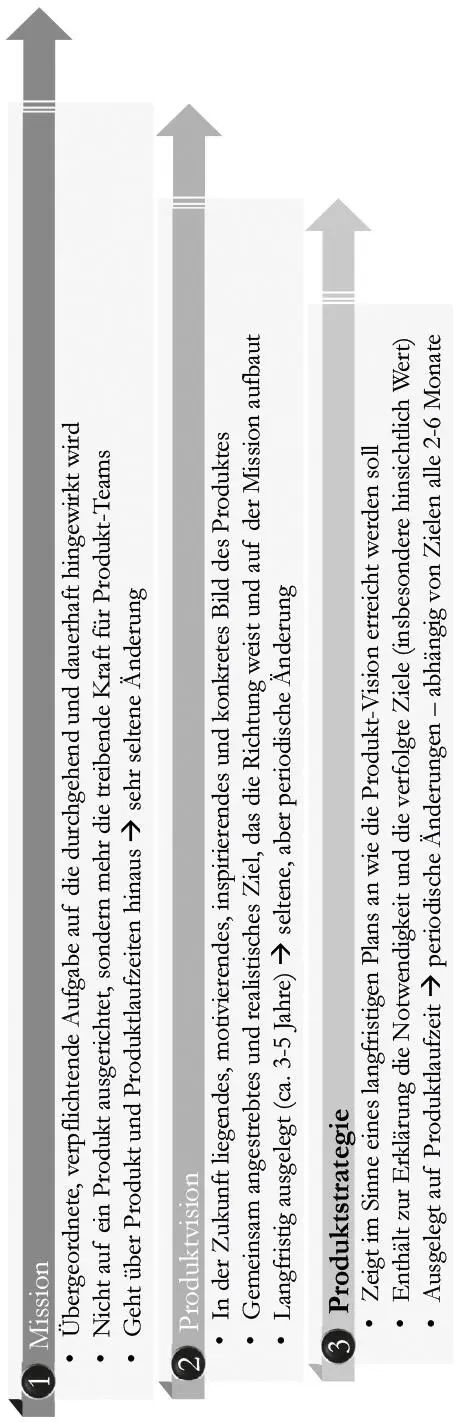

Abbildung 12:

Abbildung 12:

Inhalte Produktstrategie

Im folgenden Schritt erreichen wir die ersten Ebenen der Backlog Elemente (Initiativen, Features oder Epics). Es geht um die grobe Unterteilung in Hauptfunktionen. Ziel ist es, das Produkt mithilfe wesentlicher Hauptfunktionen zu beschreiben. Diese Features können sich auf funktionale und nichtfunktionale Anforderungen beziehen. In der Regel genügen drei bis zehn Elemente. Bei den Hauptanforderungen sollte auch vermerkt werden, ob es sich um einen Industriestandard oder eine innovative Neuerung handelt. Wünschenswert für einen Produkterfolg sind vor allem die Hauptanforderungen, die ein Alleinstellungsmerkmal am Markt haben oder eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Standard versprechen. Für die Klassifizierung können beispielsweise folgende Unterteilungen verwendet werden:

Innovation (Alleinstellungsmerkmal): Diese Anforderungen sollten unbedingt und frühzeitig umgesetzt werden.

Verbesserung gegenüber Industriestandard: Diese Anforderungen sollten umgesetzt werden

Standard- bzw. Basisfunktion: Diese Anforderungen entsprechen dem Industriestandard oder liegen darunter. Daher sollte geprüft werden, ob und in welchem Umfang sie wirklich benötigt werden.

5.1.3 Von der Produktstrategie zu den Produktzielen

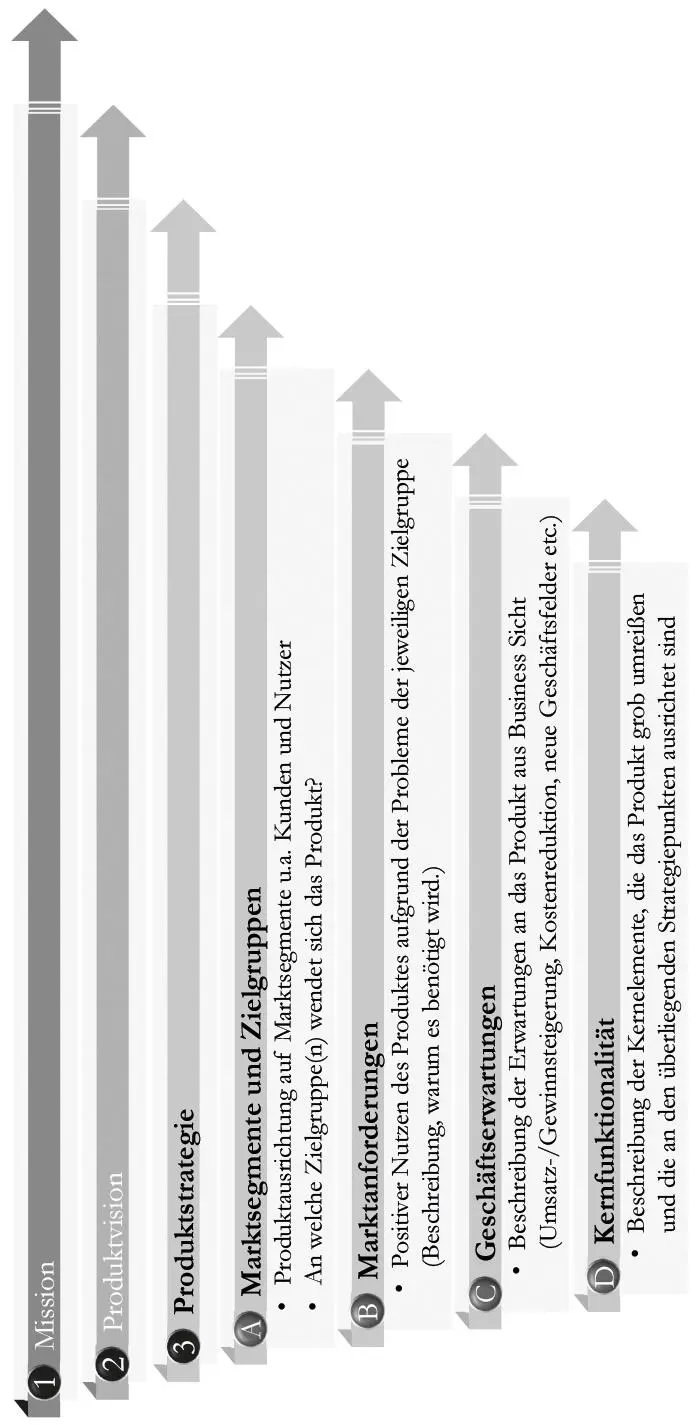

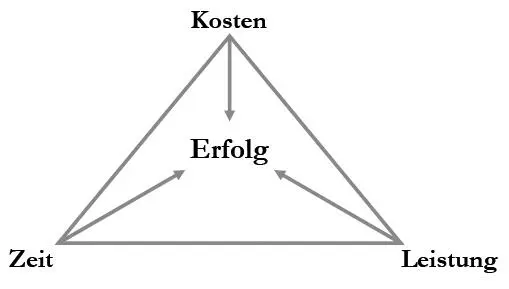

Nachdem nun die Ziele für die verschiedenen Ebenen ermittelt wurden, ist es an der Zeit, über die Erfolgsfaktoren nachzudenken. Beim klassischen Projektmanagement hat man immer die Zieldimensionen Zeit, Kosten und Leistung im Blick. Deren Abhängigkeiten voneinander aufmerksam zu berücksichtigen ist von Bedeutung, da diese drei Größen in direkter Verbindung zueinanderstehen (siehe Abbildung 13).

Abbildung 13:

Abbildung 13:

Magisches Dreieck

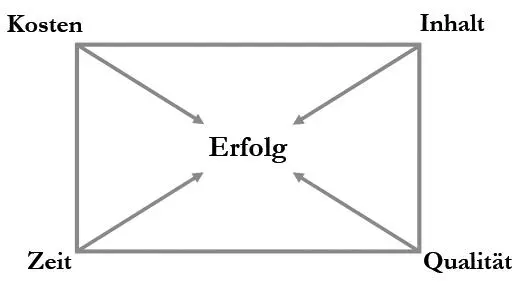

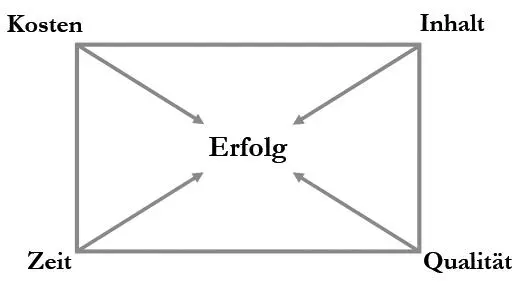

Als Erweiterung zum magischen DreieckMagisches Dreieck gibt es auch noch das TeufelsquadratTeufelsquadrat (siehe Abbildung 14). Bei diesem Quadrat wird die Leistungsdimension in die zwei Dimensionen Inhalt und Qualität aufgespalten. Werden alle Dimensionen des magischen Dreiecks oder des Teufelsquadrats (weitestgehend) erfüllt, spricht man von einem erfolgreichen Projekt.

Abbildung 14:

Abbildung 14:

Teufelsquadrat

Sind diese Kriterien ein guter Maßstab, den Erfolg eines Projekts zu messen? Wer sagt denn, dass ein Projekt nicht bereits erfolgreich sein kann, wenn nur 60 % des Inhalts umgesetzt wurde und das innerhalb der Hälfte der Zeit. Das Projektbudget wurde zwar um 10 % überzogen, mit dem neuen Produkt erhöht sich jedoch der Umsatz gegenüber dem Vormonat um 20 % und das obwohl noch 40 % der Anforderungen fehlen. Natürlich sind Kosten, Leistung, Inhalt und Zeit weiterhin wichtige Erfolgsfaktoren. Gleichzeitig werden weitere Kriterien berücksichtigt. Was bedeutet es in unserem fiktiven Beispiel für den Projekterfolg, wenn sich aufgrund einer geringeren Produktqualität der Serviceaufwand um ein Fünftel erhöht? Welche Konsequenzen hat es, dass eine hohe Fehleranzahl dazu führt, dass die Kunden das Produkt nicht kaufen möchten? Was wäre, wenn man die Produktqualität im nächsten Release nur um 3 % verbessern würde, aber ein neues Feature, das ein Alleinstellungsmerkmal ist, implementieren würde und sich dadurch der Umsatz um 25 % steigern würde?

Kosten, Zeit, Inhalt und Qualität bleiben weiterhin wesentliche Erfolgsfaktoren. Dennoch bedürfen sie einer Erweiterung um den Funktionsumfang, den Marktanteil (insbesondere, wenn es relevante Mitbewerber gibt) und den generierten Wert. Der Wert der Produktanforderungen, auch als Business Value bezeichnet, wird uns später intensiver beschäftigen. Abhängig davon, welche Erfolgsfaktoren man für ein Produkt zugrunde legt, ist die Projektvorgehensweise darauf abzustimmen. Soll zum Beispiel ein fester Liefertermin eingehalten werden, richten sich sämtliche Bestrebungen danach. Kosten, Inhalt, Qualität und Funktionsumfang würden kaum beachtet werden. Stattdessen würden wahrscheinlich viele kostenintensive Experten mit den notwendigen Erfahrungen einkauft werden, das Produkt in kürzester Zeit mit minimalem Funktionsumfang so einfach wie möglich umsetzen.

Читать дальше

Abbildung 11:

Abbildung 11: Abbildung 12:

Abbildung 12: Abbildung 13:

Abbildung 13: Abbildung 14:

Abbildung 14: