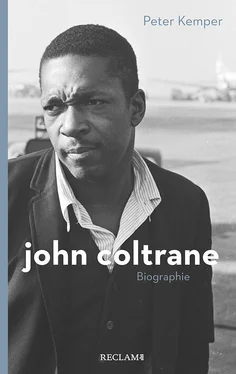

Peter Kemper - John Coltrane

Здесь есть возможность читать онлайн «Peter Kemper - John Coltrane» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:John Coltrane

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

John Coltrane: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «John Coltrane»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Eine Biographie, wie sie Peter Kemper kenntnisreich, anschaulich und lebensnah schreibt, macht dieses existentielle Spannungsverhältnis begreiflich.

John Coltrane — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «John Coltrane», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Wenn eine Qualität Coltranes Spiel charakterisiert, dann ist es Hingabe. Der scheue, verschlossene Junge erwarb sich sein Genie erst durch manisches Üben. Zeitzeugen berichten einhellig: Wenn er nicht spielte, übte Coltrane, und wenn er nicht übte, dann las er. Coltrane war das Musterbeispiel für den heute so geschätzten Typ des »lebenslang Lernenden«. Der Sänger und Gitarrist David Crosby erinnert sich beispielsweise an ein Konzert, in dem Coltrane sein Solo beendete, indem er einfach von der Bühne ging, ohne aber mit seinem Spiel aufzuhören. Während McCoy Tyner an der Reihe war, spielte Coltrane in der Garderobe während des gesamten Klaviersolos einfach weiter und kehrte – immer noch spielend – auf die Bühne zurück. Die Szene wirkte damals auf Crosby, als folge Coltrane hier einem inneren Antrieb, der ihm verbot, mit dem Saxophonspiel aufzuhören. Sein Saxophon-Kollege Wayne Shorter glaubt dagegen, dass der Grund für Coltranes panischen Übungsdrang in der Vorahnung eines frühen Todes gelegen habe: »Er muss irgendwas über sein Schicksal gewusst haben. Vielleicht dachte er: Ich muss mich beeilen.«

Von seinen Zeitgenossen wurde Coltrane immer wieder als ruhig, in sich gekehrt, ja, als ein bisschen schüchtern geschildert. Vielleicht ist er auch deshalb als der nachdenkliche Intellektuelle in Erinnerung geblieben, der den Jazz mit Giant Steps zeitweilig zur Theorie-Lektion machte und eine neue Ernsthaftigkeit in die Szene brachte. Gleichzeitig war er der innovative Brückenbauer zu fremden Musikkulturen. Coltrane öffnete den Jazz für asiatische, afrikanische, arabische und spanische Einflüsse. Zugleich galt Trane als begnadeter Sammler, der alle musikalischen Entwicklungen um ihn herum, die stilistischen Innovationen und Experimente, aufsog wie ein Schwamm und im eigenen Personalstil amalgamierte.

In seinem oft klagenden Ton schwang immer ein Versprechen auf etwas noch Unbekanntes, Geheimnisvolles mit, das trotz seiner bedrohlichen Konturen ungleich verlockender wirkte als all die gängigen Jazz-Klischees. Vor allem bleibt deshalb im Rückblick das Bild eines ekstatischen Mystikers, der musikalische Erlösung in der Religion suchte, das role model des meditativen und kontemplativen Sehers, der rauschhaftes Klang-Erleben am Ende über solistische Virtuosität stellte. Nicht zufällig hat sich der Schlagzeuger Jack DeJohnette immer wieder beklagt: »Nach dem Tod von John Coltrane verflüchtigte sich der spirituelle Aspekt der Musik mehr und mehr.«

Am Ende seines Weges, als ihm die Worte und die Töne ausgingen, beherzigte Trane unbewusst Ludwig Wittgensteins philosophische Maxime: Worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Während draußen in der turbulenten Wirklichkeit der späten sechziger Jahre das soziale Rauschen immer weiter anschwoll und nicht selten in vermeintlich revolutionären Lärm überging, wurde Coltrane immer schweigsamer, zog sich mehr und mehr in die Stille seines Innern zurück. Geoff Dyer schrieb über die Beweggründe der letzten Lebensjahre: »Es ist so, als versuche er, all die Gewalt seiner Zeit in seiner Musik zu absorbieren, um die Welt umso friedlicher verlassen zu können.« Sicherlich hat auch das frühe, selbst für sein engeres Umfeld schockierend plötzliche Sterben von Coltrane – weit vor der Zeit – zu seiner Mystifizierung beigetragen. Schon zu Lebzeiten fast als ein Heiliger verehrt, wurde er nach seinem Tod durch Leberkrebs mit erst vierzig Jahren zu einem Heilsbringer überhöht, zu einer Art »Christus des Free Jazz« – von der Jazzkritik vielfach gekreuzigt, mit der Dornenkrone des »Anti-Jazz« versehen, aber immer ein Erlöser, der den Jazz zum »reinen Spiel« befreite. Inzwischen gilt er als wertvolles Kulturphänomen Amerikas. Längst ehrt ihn eine Briefmarke, eine obskure »Coltrane-Kirche« in Kalifornien feiert ihn seit 1971 als Heiligen und spielt seine Musik in den Gottesdiensten.

Hunderte von Stunden Coltrane-Musik sind mittlerweile auf verschiedenen Labels erhältlich, Millionen von Wörtern sind inzwischen über diesen Saxophon-Giganten geschrieben worden – und noch immer ist die Faszinationskraft des Mannes nicht vollständig enträtselt, der einmal über sich gesagt hat: »Ich weiß nicht, wonach ich suche, außer, dass es etwas sein muss, was noch nie gespielt oder gehört wurde.«

Der Enkel des Predigers

Kindheit und erste musikalische Gehversuche (1926–1945)

Welcher Jazzmusiker wird schon durch ein Kinderbuch geehrt? Im Jahr 2008 erschien in den USA Before John was a Jazz Giant und machte die Jüngsten mit dem Genius Coltranes bekannt. Die Zeichnerin Carol Boston Weatherford hatte einen Bilderzyklus geschaffen, der Johns Jugend im Süden der USA während der dreißiger Jahre illustriert. Der Text stammt von Sean Qualls:

»Bevor John ein Jazz-Gigant war, hörte er, wie Knochen in Großmutters Töpfen trommelten, Daddy die Ukulele schlug und Mama den Plattenspieler ankurbelte. Er hörte Dampflokomotiven vorbeipfeifen, seine Kusine Mary beim Jitterbug kichern und sah ›Bojangles‹-Stepptänze im Film. Bevor John ein Jazz-Gigant war, lauschte er Großvaters Sonntagspredigten, Mamas Orgelspiel für den Kirchenchor und hörte die Bitten des Pfadfinder-Anführers, der Fähnlein-Band beizutreten. Er nahm das Trillern der Vögel bei Sonnenaufgang wahr, das Schluchzen der Verwandtschaft bei Familienbegräbnissen und die Hurrah -Rufe, wenn er in Paraden mitmarschierte. Bevor John ein Jazz-Gigant war, lauschte er den Bigbands im Radio, seelenvollen Saxophonsoli und jenen Blue Notes, die seinen Namen riefen. Eines Tages nahm er das Horn in die Hand, blies in das Mundstück, presste seine Finger auf die Klappen und verwandelte jeden Sound, den er gehört hatte, in gewagte neue Melodien. Bevor John ein Jazz-Gigant war, war er ganz Ohr.« (Ü. d. A.)

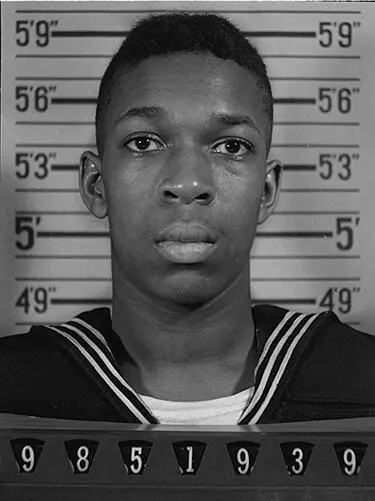

Geboren am Nachmittag des 23. September 1926 in Hamlet, North Carolina, nahe der Stadt High Point gelegen, wuchs John William Coltrane – so sein vollständiger Geburtsname – in eine »black community« hinein, die ihre eigenen Riten, Institutionen und Sound-Ideale besaß.

Am 16. Januar 1920 hatte in den USA die Prohibitions-Ära begonnen. Ein widersprüchliches Jahrzehnt: Das Bundesgesetz, das verbot, Alkohol zu kaufen oder zu verkaufen, zeitigte bald den gegenteiligen Effekt: Tausende von illegalen Nachtclubs – »Speakeasy« genannt – schossen aus dem Boden, die Roaring Twenties nahmen ihren Lauf. Später nannte der Schriftsteller F. Scott Fitzgerald die zwanziger Jahre »die teuerste Orgie in der Geschichte Amerikas«. Natürlich war dieser zügellose Hedonismus auch eine Flucht aus den Schrecken des Ersten Weltkriegs. Zunächst begann die US-Wirtschaft aufzublühen: Elektrisches Licht, Kino, Telefon, Erfindungen des späten 19. Jahrhunderts, die bisher nur einer Handvoll von Menschen zugänglich waren, standen jetzt für den massenhaften Gebrauch zur Verfügung. Die Frühform einer Unterhaltungsindustrie mit Dance Halls, Musikverlagen und Clubs expandierte. Zusammen mit der Massenproduktion von Radios und Plattenspielern öffnete sich die US-Musikkultur einem weltweiten Publikum.

Während sich das Land ökonomisch liberalisierte, blieben soziale Zwänge bestehen: Nicht nur im Süden der USA grassierte in den Zwanzigern trotz der »separate but equal«-Doktrin ein größtenteils offener Rassismus. Auch John Coltrane wuchs in einer Stadt auf, die strikt die Rassentrennung praktizierte. Damals gab es in High Point beispielsweise das sogenannte »dual fountain system«: Farbige durften nur aus bestimmten Wasserspendern trinken; für die Weißen waren andere reserviert. In Kinos gab es ebenso Galerien ausschließlich für schwarze Besucher, selbst die Vergnügungsparks waren nach Rassen getrennt. Im Alltag ergaben sich immer wieder Situationen, die einen heranwachsenden Schwarzen an seinen Zweite-Klasse-Status erinnerten: Die abgetragene Schuluniform erhielt er ebenso als Spende von den bessergestellten Schulen der Weißen wie die ausrangierten Lehrbücher. Es waren kleine Kränkungen solcher Art, die noch Jahre später Coltranes Weigerung erklärten, mit seiner mittlerweile erfolgreichen Band im Süden der USA vor einem nach Rassen getrennten Publikum aufzutreten.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «John Coltrane»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «John Coltrane» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «John Coltrane» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.