1.5 Kommunikation als Semiose

Im Mittelpunkt der Semiotik von Charles Sanders Peirce steht nicht das singuläre Zeichen, sondern der semiotische Prozess oder kurz die Semiose. Nach Peirce stellt ein Zeichen eine triadische Relation dar, die einen Interpretationsprozess auslöst. Semiose ist der Prozess, durch den ein Zeichen auf seinen Interpreten einen Effekt ausübt. Kommunikation – diesen Terminus selbst wählt Peirce nicht – zwischen Menschen ist eine Form eines solchen semiotischen Prozesses. Die menschliche Kommunikation stellt aber nur einen Teil eines die gesamte Natur und Kultur umfassenden semiotischen Prozesses dar.

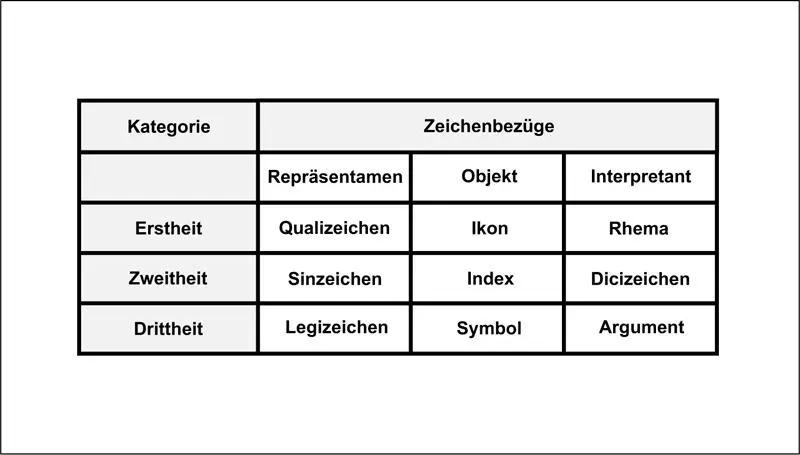

Was versteht Peirce nun unter Zeichen? Manches Mal bezeichnet er Zeichen als eine triadische Relation von Repräsentamen (oder Zeichen im engeren Sinn), dem Objekt, wofür das Repräsentamen steht, und dem Interpretanten, der sich auf die Relation von Objekt und Repräsentamen bezieht. In diesem Sinne sind Zeichen eine dreifache Verbindung zwischen dem Zeichen (im engeren Sinne), der bezeichneten Sache und dem Interpretanten. Manches Mal bezeichnet er auch nur das Repräsentamen oder Zeichen im engeren Sinne als Zeichen. Oder wie er selbst schreibt:

»Ein Zeichen oder ein Repräsentamen ist ein Erstes, das in einer solchen genuinen triadischen Relation zu einem Zweiten, das sein Objekt genannt wird, steht, dass es fähig ist, ein Drittes, das sein Interpretant genannt wird, zu bestimmen, und zwar dahingehend, dieselbe triadische Relation zu seinem Objekt anzunehmen, in der es selbst zu diesem selben Objekt steht […].« (Peirce 1987, Bd. 2: 274 (CP 2.274), zit. nach Schönrich 1999: 20)

Zeichen stellen eine Relation dar oder sie sind Element einer Relation. Und diese Relation ist eine dreifache von Repräsentamen, Interpretant und Objekt. Repräsentamen sind die beobachtbaren Dinge, die sich auf etwas beziehen, Objekte sind die Dinge, die durch ein Repräsentamen repräsentiert werden, Interpretanten stellen das interpretierende Bewusstsein dar, welches die Bezeichnungsrelation von Repräsentamen und Objekt interpretiert. Ein Zeichen liegt nur in einer solchen triadischen Relation vor, also immer und nur dann, wenn die Bezeichnungsrelation von Repräsentamen und Objekt von einem Interpretanten interpretiert wird.

Semiose ist ein endloser Prozess, in welchem Zeichen in Zeichen übersetzt werden. Denn ein Zeichen ist darauf angewiesen, dass es von einem Interpretanten bestimmt wird, der von einem weiteren Interpretanten wiederum als Repräsentamen identifiziert wird und somit Glied einer weiteren triadischen Relation ist. Ein Zeichen kann niemals alleine stehen, sondern ist nur Zeichen in einem Zeichenprozess, der immer wieder neue triadische Glieder generiert. Wenn man Kommunikation als einen semiotischen Prozess interpretiert, dann werden natürlich auch die ›Empfänger‹ und ›Sender‹ Glieder in diesem Prozess – sie werden zu Zeichen.

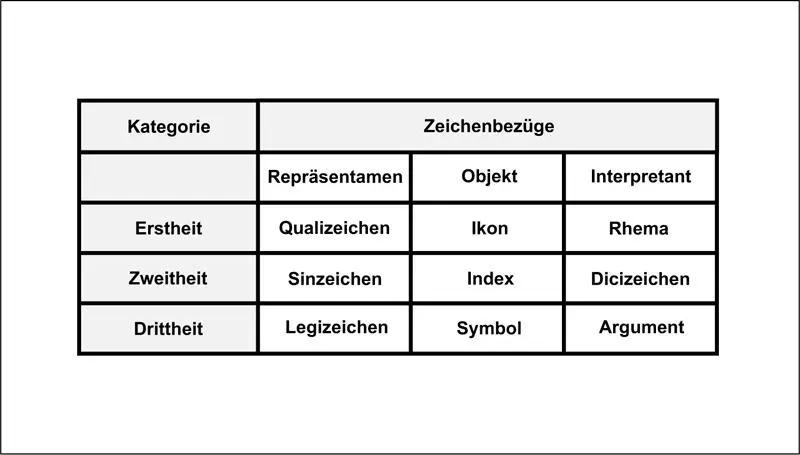

Von besonderer Relevanz in dieser Zeichensystematik ist die mittlere Spalte, da hier ein sehr vielseitiger Begriff auftaucht, der für die Soziologie von besonderer Relevanz ist. Symbole stellen nach Peirce eine Unterklasse von Zeichen dar, und zwar solcher Zeichen, deren Bedeutung auf Konventionalität bzw. auf Gewohnheit zurückzuführen ist. Ein Symbol ist ein Zeichen, dessen Eignung, das zu repräsentieren, was es repräsentiert, allein aus der Tatsache resultiert, dass es eine Regel, eine Gewohnheit oder gar eine Disposition gibt, dass das Zeichen so interpretiert wird. Wichtiger noch als die Konventionalität ist, dass das Symbol in einer Sprachgemeinschaft nach einer allgemeinen Regel gebraucht wird. Peirce hebt damit den Gewohnheits- oder Gesetzesaspekt hervor, der für die Interpretation von etwas als Symbol konstitutiv ist. In der Soziologie trifft man hingegen häufiger einen Symbolbegriff an, der auf die Konnotativität des Symbols verweist. Zeichen werden zu Symbolen, wenn sie neben ihrer primären Bedeutung eine sekundäre, konnotative Bedeutungsebene aufweisen.

Abb. 1.4: Die Systematik der Zeichen nach Peirce

1.6 Sprache und Sprechen

Der Einfluss von Ferdinand de Saussure auf die gesamte Wissenschafts- und Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts kann schwerlich überschätzt werden. Er selbst war maßgeblich beeinflusst von einem der großen Gründerväter der Soziologie, nämlich von Émile Durkheim. Saussure fasst die Semiologie als Wissenschaft von den Zeichen als Zweig einer übergeordneten Sozialpsychologie. Die Sprache nimmt unter den Zeichensystemen eine herausragende Stellung ein; sie ist das komplexeste Zeichensystem, da es auf völlig arbiträren Zeichen beruht und damit den semiologischen Prozess in besonderer Weise kenntlich machen kann.

Der Einfluss von Durkheim wird in einigen der folgenden Punkte deutlich, mit denen Saussure die Merkmale der Sprache beschreibt (nach Wunderli 1981):

| (1) |

Sprache ist eine soziale Institution; |

| (2) |

Immutabilität: Die Sprachzeichen sind für die Individuen unveränderlich; |

| (3) |

Völlige Arbitrarität; |

| (4) |

Die Sprachzeichen sind nur durch das Sprachsystem bestimmt; |

| (5) |

Produktivität: Mit einem begrenzten Zeicheninventar lassen sich unbegrenzt viele Nachrichten produzieren; |

| (6) |

Akustische Manifestation der Zeichen. |

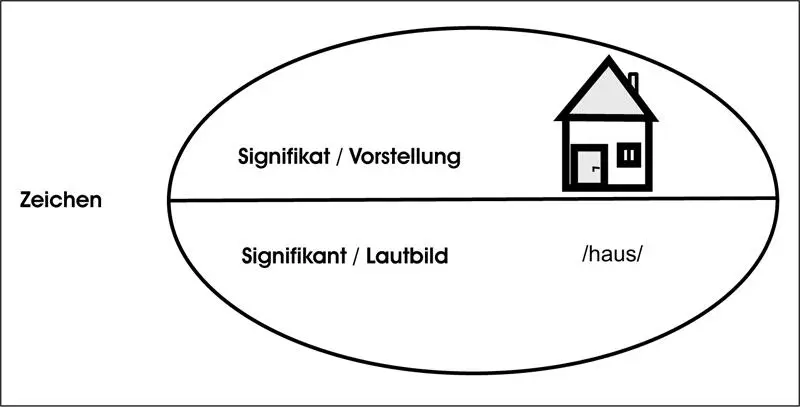

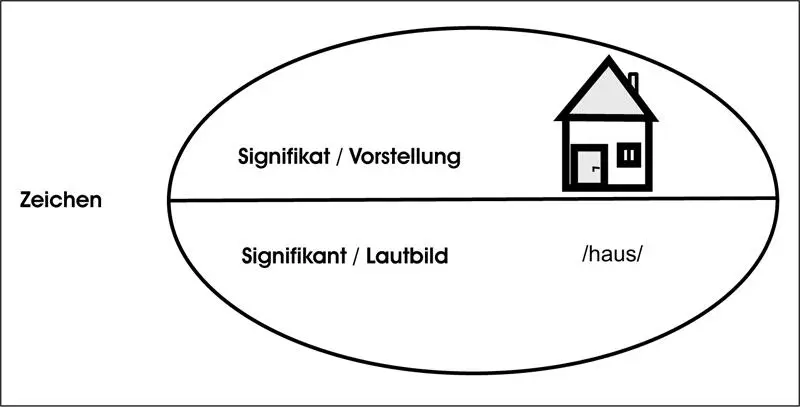

Von besonderer Bedeutung ist die These von der völligen Arbitrarität sprachlicher Zeichen. Auch moderne soziologische Zeichentheorien legen sie zugrunde. Nach Saussure weisen Zeichen eine bilaterale, dyadische Struktur auf. Das Zeichen bezeichnet ein Ganzes, welches ein Signifikat und einen Signifikanten enthält. Der Signifikant ist das Lautbild, das Signifikat die Vorstellung. Das Zeichen ›Fußball‹ weist also zum einen das phonetische Lautbild Fußball, zum anderen die Vorstellung eines Fußballes auf.

Die These von der Arbitrarität von Zeichen betrifft nun nicht, wie häufig unterstellt, den Zusammenhang von Zeichen und Referenzobjekt – dieser Zusammenhang ist von Saussures dyadischer Zeichenlehre nicht erfasst. Zeichen sind deshalb arbiträr, weil jeglicher Zusammenhang zwischen Signifikant und Signifikat, dem Lautbild und der Vorstellung nicht natürlich, d. h. konventionell ist. Es gibt beispielsweise keinen sachlichen, sondern nur einen konventionellen Grund, die Vorstellung eines Fußballes, also das Signifikat, mit dem Lautbild / fußball/, also dem Signifikanten, in einem Zeichenelement zusammenzustellen.

»Das Band, welches das Bezeichnete mit der Bezeichnung verknüpft, ist beliebig; und da wir unter Zeichen das durch die assoziative Verbindung einer Bezeichnung mit einem Bezeichneten erzeugte Ganze verstehen, können wir dafür auch einfacher sagen: Das sprachliche Zeichen ist beliebig. So ist die Vorstellung ›Schwester‹ durch keinerlei innere Beziehung mit der Lautfolge / schwester / verbunden, die ihr als Bezeichnung dient; sie könnte ebensowohl dargestellt sein durch irgendeine andere Lautfolge [….].« (Saussure 1967: 79; Hervorh. weggel.)

Abb. 1.5: Saussures Bilateralität des Zeichens (nach Nöth 2000: 74)

Arbiträr heißt auch nicht, dass der Zusammenhang zwischen dem Bezeichneten und dem Bezeichnenden ein willkürlicher wäre. Das ist nach Saussure völlig ausgeschlossen, denn die Sprache ist trotz aller Konventionalität den Individuen vorgegeben und sozial verbindlich. Zeichen sind soziale Tatsachen. Signifikat und Signifikant müssen also als kollektive Vorstellungen bzw. als kollektive Lautbilder betrachtet werden. Wenn die Bezeichnung, also der Signifikant, hinsichtlich der Vorstellung, also des Bezeichneten, auch als arbiträr oder frei gewählt erscheint, so ist sie in Bezug auf die Sprachgemeinschaft unveränderlich. Es ist auf den ersten Blick natürlich erstaunlich, dass Saussure aus der Definition des Zeichens jeglichen Verweis auf den Gegenstand, auf den das Zeichen referiert, tilgt. Sprachliche Zeichen verbinden nicht eine Sache, ein Objekt mit einem Namen, so wie dies traditionell in der Semiotik gedacht wurde, sondern sie verbinden nach Saussure eine Vorstellung mit einem Lautbild. Mit dieser These wird Saussure zum Begründer der strukturalistischen Wissenschaftsauffassung, denn sie besagt, dass Zeichen nur intern, innerhalb des Systems der Zeichen in Differenz zu anderen Zeichen (anderen Signifikaten und Signifikanten) gebildet werden. Die Bezugnahme auf ein Referenzobjekt ist nicht konstitutiv, da erst Zeichen vorliegen müssen, damit wir in der ansonsten amorphen Welt Objekte unterscheiden können. Das Signifikat ist nach Saussure auch nicht Ausdruck einer mentalen Vorstellung, einer Idee, die vor den Zeichen schon vorhanden sein könnte, sondern es erschließt sich nur aus dem Spiel der Differenzen im System der Sprache. Die Bedeutung von Zeichen ist also weder auf mentale noch auf reale Objekte zurückzuführen. Sie verdanken sich ihrer Stellung im System aller anderen Zeichen einer Sprache.

Читать дальше