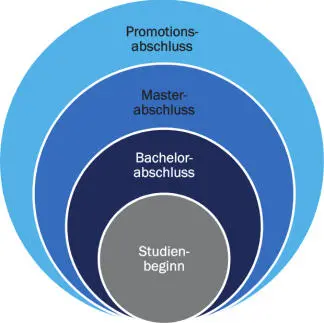

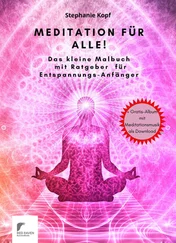

Abb. 2: Ausbau der Handlungskompetenz im Studienverlauf

1.2 Nötige Fähigkeiten und Eigenschaften

1.2.1 Proaktiv sein

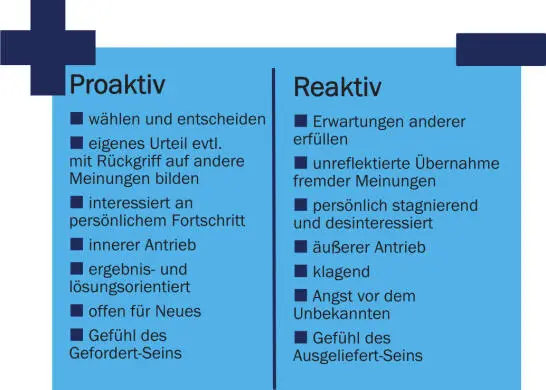

Was macht proaktives Denken aus?

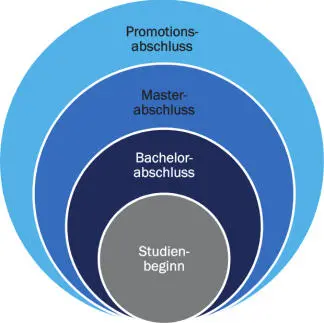

Proaktivsein bedeutet, selbst die Verantwortung für sein Leben zu tragen. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass unsere Gedanken über all unsere Aktionen, unsere Fähigkeiten, unsere Beziehungen zu anderen Menschen und unsere Motivation bestimmen. Wir haben glücklicherweise die Freiheit, Dinge zu tun oder zu lassen, solange wir nicht grob gegen rechtliche oder moralische Regeln verstoßen.

Study-Leader durch proaktives Verhalten

Proaktive Studierende konzentrieren sich auf Momente im Studium, die sie beeinflussen können, sowie darauf, sich an gewissen Vorgaben der Hochschule zu orientieren und diese pflichtgemäß einzuhalten und kreativ auszufüllen. Sie werden zu ihrem eigenen Study-Leaderund entwickeln ihre „studentische Identität“ – sie designen ihr eigenes Studium. Das schließt eine lebendige, selbst forschende und erkundigende Lebenseinstellung ein. Sie sind kein passiver Konsument in einer Lehrveranstaltung, sondern hinterfragen die Lehrinhalte und arbeiten diese aktiv nach. Aktives Mitarbeiten in Lehrveranstaltungen steigert die Aufmerksamkeit und damit den Lernerfolg. Eine proaktive Einstellung umfasst auch die Offenheit, neue Lern- und Lesemethoden(vgl. Kap. 4und 5) auszuprobieren und diese genau auf die Anwendbarkeit im eigenen Studienleben zu bewerten, um für kommende Aufgaben gut gerüstet zu sein.

Abb. 3: Proaktives versus reaktives Verhalten

Herausforderungen suchen, heißt proaktiv sein

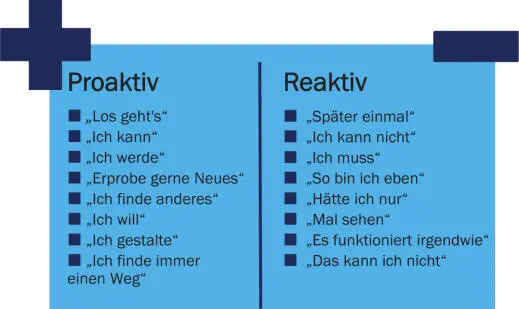

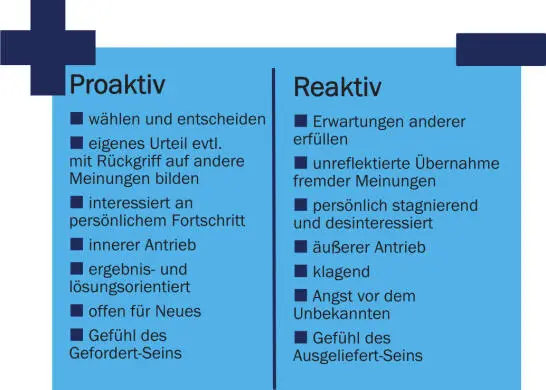

Ein Studium sollte nicht als bloße Pflichtaufgabe angesehen werden. Vielmehr sollte es als Herausforderung, mit der man persönlich reift, betrachtet werden. Durch diese Sichtweise kann Ihr Selbstbewusstsein Schritt für Schritt weiter wachsen: Reaktive Formulierungen wie „hätte ich nur“ , „ich kann nicht“ oder „so bin ich eben“ sind in dieser proaktiven Sichtweise hinderlich. Stattdessen werden Sie selbst tätig, um die Herausforderungen im Studium und Leben allgemein zu bewältigen und dabei für weitere, noch an-spruchsvollere Aufgaben zu lernen. Dieser Zusammenhang sollte auch in Sätzen ausgedrückt werden: „ich will…“ oder „ich kann…“. Nicht ein potenzielles Versagen sollte also Bezugspunkt des Denkens sein, sondern ein erfolgreiches Erledigen der Aufgaben. Proaktive Studierende verbessern mit Durchhaltewillen, auch in Motivationstiefs, ihre Leistung, z.B. durch umfangreiche Wiederholungen des Lernstoffs.

Studi-Tipp: Glauben Sie an sich selbst

Zeigen Sie immer wieder Ihre Hartnäckigkeit und den Glauben an sich selbst und Ihr Studium. Das bedeutet, nach einem eher erfolglosen Tag den nächsten Tag mit Elan anzugehen. Beantworten Sie die Frage, wie Sie den Tag optimal gestalten können und was Sie an diesem Tag konkret weiterbringt. Falls Sie sich dazu temporär zu schwach fühlen, suchen Sie sich Hilfe, um aus einem etwaigen Stimmungstief zu kommen.

Studi-Tipp: Aufschieberitis nicht zulassen

Sie sind mit dem linken Fuß aufgestanden und das Wetter ist ach so schön. Aus dem Grund haben Sie im Gefühl: „lernen bringt heute eh nichts“. Vorsicht: Infizieren Sie sich nicht mit der Krankheit Aufschieberitis.Gerade ab dem zweiten Studiensemester kommen solche oder vergleichbare Gedanken immer mal wieder vor, da der Einstiegselan des ersten Semesters etwas verflogen ist. Üben Sie sich dennoch in Selbstdisziplin und setzen Sie sich trotz der offensichtlichen Demotivation an Ihren Schreibtisch oder gehen Sie in die Bibliothek. Kurbeln Sie dann mit einer leichten Aufgabe den Lernprozess an, um in den Lernstoff reinzukommen. Eine weniger produktive ist besser als gar keine Lernstunde. Mit der Zeit wird Ihre Selbstdisziplin immer weiter perfektioniert und Sie finden immer besser die Motivation zum Lernen.

Studi-Tipp: Motivation steigern

Wenn Sie einmal nicht richtig in den Gang kommen, können Sie mit Freunden wetten, dass Sie die eine oder andere Aufgabe erfolgreich angehen und lösen werden. Den Wetteinsatz kann man mit einer Belohnung für sich selbst verbinden, dann ist die Motivation optimal angeregt.

Abb. 4: Proaktive und reaktive Sprachmuster

1.2.2 Selbstkritisch denken

Die Schuld nicht immer bei anderen suchen

Sie gestalten Ihre Umwelt weitest möglich mit. Statt die Verantwortung immer nur bei anderen zu suchen oder sich zu beklagen, fangen Sie bei sich selbst an. Weist man die Schuld immer einseitig einem anderen zu, z.B. einem Dozierenden wegen einer schlechten Note, vergibt man ein Stück Kontrolle über sich. Schwächere Studierende machen oft den Fehler, zu wenig kritisch mit ihrer eigenen Leistung zu sein (Halbach 2000). Bessere Studierende sehen ihre guten Leistungen kritisch und versuchen stetig, Verbesserungspotenziale abzuleiten. Das heißt nicht, dass man alles schlecht oder überkritisch sehen sollte. Vielmehr ist eine normal kritische Selbstanalyse angesprochen. Auch offensichtliche Fehler bei der Notengebung (z.B. fehlerhafte Addition von Punkten) eines Dozierenden sollen selbstverständlich reklamiert werden.

Fehler als Reflexionsanreiz

Fehler sollten als Ansporn zur Verbesserung gesehen werden, denn Irren ist menschlich. Das perfekte Studium und der perfekte, fehlerlose Studienweg, bei dem nichts schief geht, existiert schließlich nicht. Sich einer solchen Illusion hinzugeben, bindet nur unnötig Energie und Kraft. Studieren trägt, wie das reale Leben, immer ein Stück Unvollkommenheit und Probleme in sich. Wo wäre sonst der Reiz? Ecken und Kanten gilt es zu akzeptieren und bestmöglich damit umzugehen, indem man daraus lernt und vermeidet, den gleichen Fehler mehrfach zu wiederholen. Wichtig ist es also, die Schwachstellen zu identifizieren und anzugehen.

1.2.3 Positiv sehen

Negative Sichtweisen schränken ein

Es bringt wenig, negativ über das Studium und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu denken. Gerade das Positive zu finden und dadurch Motivation zu gewinnen, unterscheidet die erfolgreichen von den erfolglosen Studierenden (Çetingöza & Özkal 2009). Emotionen wie Ärger und Frust sind Hauptgründe für Versagen und Unzufriedenheit und rauben die Studienfreude. Aversionen gegen bestimmte Fächer („Statistik habe ich schon immer gehasst“ ) oder Dozierende ( „Der Idiot kritisiert immer nur“ ) sind kontraproduktiv. Auch im Beruf und übrigen Leben muss man mit Dingen umgehen, die einem auf den ersten Blick weniger sympathisch erscheinen. Von Bedeutung ist also, eine positive Grundstimmung zu gewinnen.

Es ist sinnvoll, selbst in den „unbeliebten“ Fächern einen Nutzen zu identifizieren und sich ihnen emotional zu öffnen. Stellen Sie sich z.B. die Frage: „Was kann dieses Fach für meinen aktuellen oder potenziellen Beruf bringen?“ oder „Welche neue Kompetenzen kann ich durch das Fach erlangen?“ Anregungen eines Dozierenden können Sie gut als Chance für Ihre persönliche Entwicklung interpretieren. Schreiben Sie seine Kritik nieder und leiten Sie sofort Verbesserungsmaßnahmendaraus ab. Das positive Element kann auch indirekt gesucht werden: „Freunden imponieren“, „Dozierende für sich begeistern“ oder „ein Fach und seine Prüfung für seinen späteren Traumjob bestehen“. Wenn Sie nicht sofort für jedes Fach einen Nutzen herausfinden, schalten Sie Ihre Gefühle am besten in eine Art Standby-Modus, bevor eine Abneigung aufkommt. Ein Nutzen kristallisiert sich in vielen Fällen erst heraus, wenn Sie das Fach näher kennengelernt und verstanden haben.

Читать дальше