Erleben und Erziehen stellt eine noch schwierigere Verknüpfung dar. Wie könnte man sich diesem Verhältnis annähern? Dazu dient zunächst eine Spirale aus den drei Tätigkeiten Erleben, Erinnern, Erzählen. Nur Erleben ist blinder Aktionismus, nur Erinnern ist ein Gefängnis, in dem viele alte Menschen sich befinden, nur Erzählen wird zum leeren Geschwätz. Erst wenn ein Erlebnis erinnert und erzählt, und damit neu durchlebt und verarbeitet wurde, kann sich diese Spirale zu einer neuen Schleife aufschwingen. Diese Spirale ist sozusagen der Weg vom Ist zum Soll und beschreibt damit Möglichkeiten der Persönlichkeitsbildung und Kräfteentwicklung.

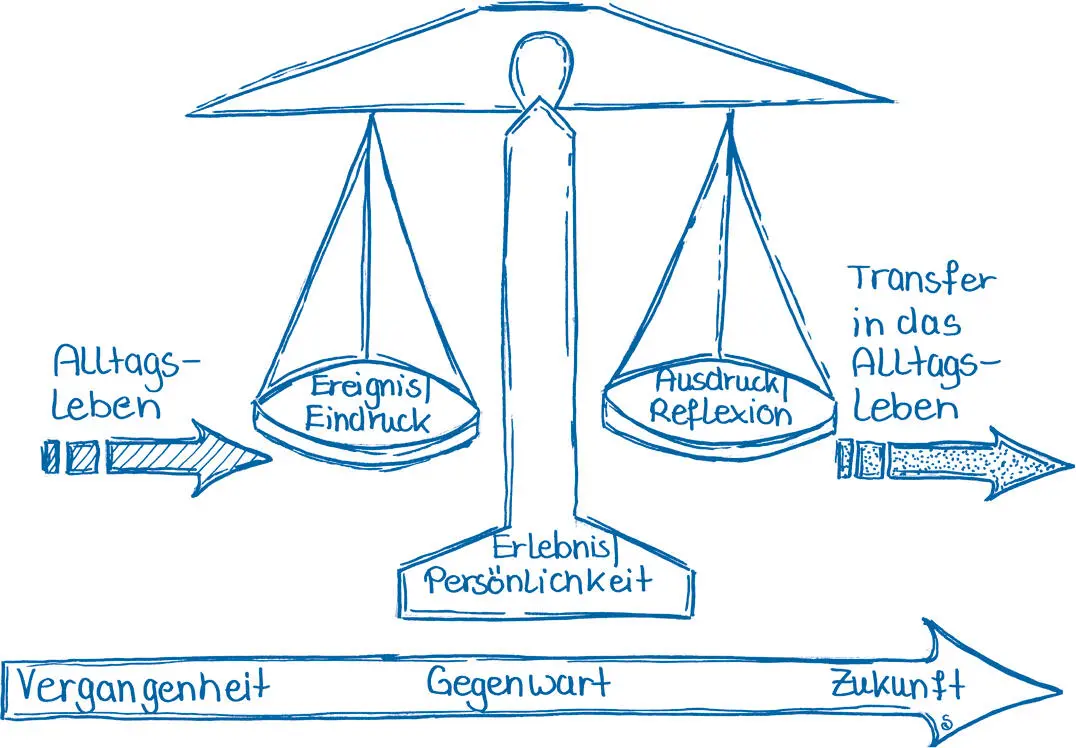

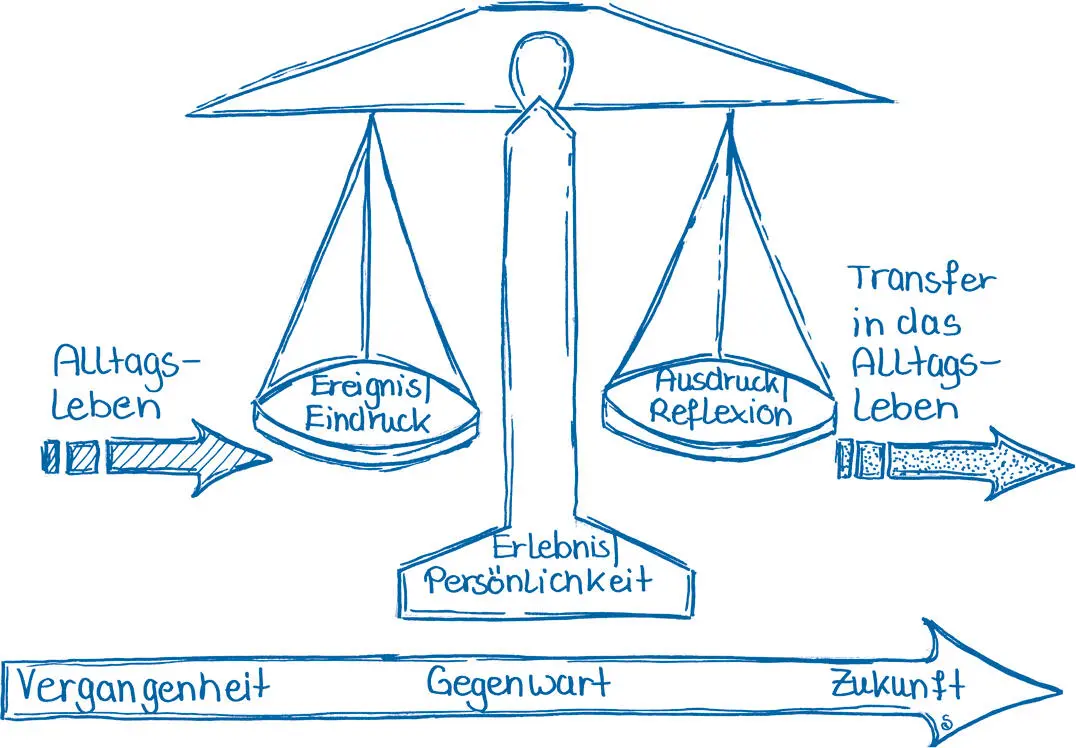

Das Bild von der „Waage der Erlebnispädagogik“ kann das Verhältnis zwischen Ereignis, Erlebnis und Transfer verdeutlichen ( Abb. 1). In der linken Waagschale befinden sich die Ereignisse, die Erlebnispädagoginnen und -pädagogen anbieten. Vom Individuum werden die Ereignisse zu einem Erlebnis verarbeitet. Jedes äußere Ereignis wird unterschiedlich interpretiert und eingeordnet, je nach Biografie, Stimmung, Einstellung und Lebensalter. Dann wieder sind wir Pädagogen am Zuge, um aus diesem Erlebnis einen Lerneffekt zu machen. Das symbolisiert die rechte Waagschale. Was erlebt wurde, was sich auf der seelischen Leinwand eingedrückt hat, muss wieder zum Ausdruck gebracht werden. Daher sind die Reflexionsmethoden in der Erlebnispädagogik so wichtig. Und da es oft beeindruckende Erlebnisse gibt, brauchen wir auch kreative Methoden, um das Erlebte zum Ausdruck bringen zu können – da in diesem Zusammenhang, wie erwähnt, die Sprache oft versagt. Nach der Reflexion muss die Prüfung des Transfers erfolgen: Was habe ich gelernt, was kann ich in meinem Lebensalltag gebrauchen, was nehme ich mit in mein alltägliches Leben? Auch hier gilt: Werden nur Ereignisse angeboten, dann senkt sich die linke Waagschale, und wir befinden uns im breiten Feld der Freizeitpädagogik. Befassen wir uns hauptsächlich mit der Auswertung von Erlebnissen, senkt sich die Waagschale auf der rechten Seite, so haben wir es eher mit dem Bereich der Selbsterfahrung zu tun. Bei der Erlebnispädagogik befinden sich beide Waagschalen in einem Gleichgewicht.

Abb. 1: Waage der Erlebnispädagogik

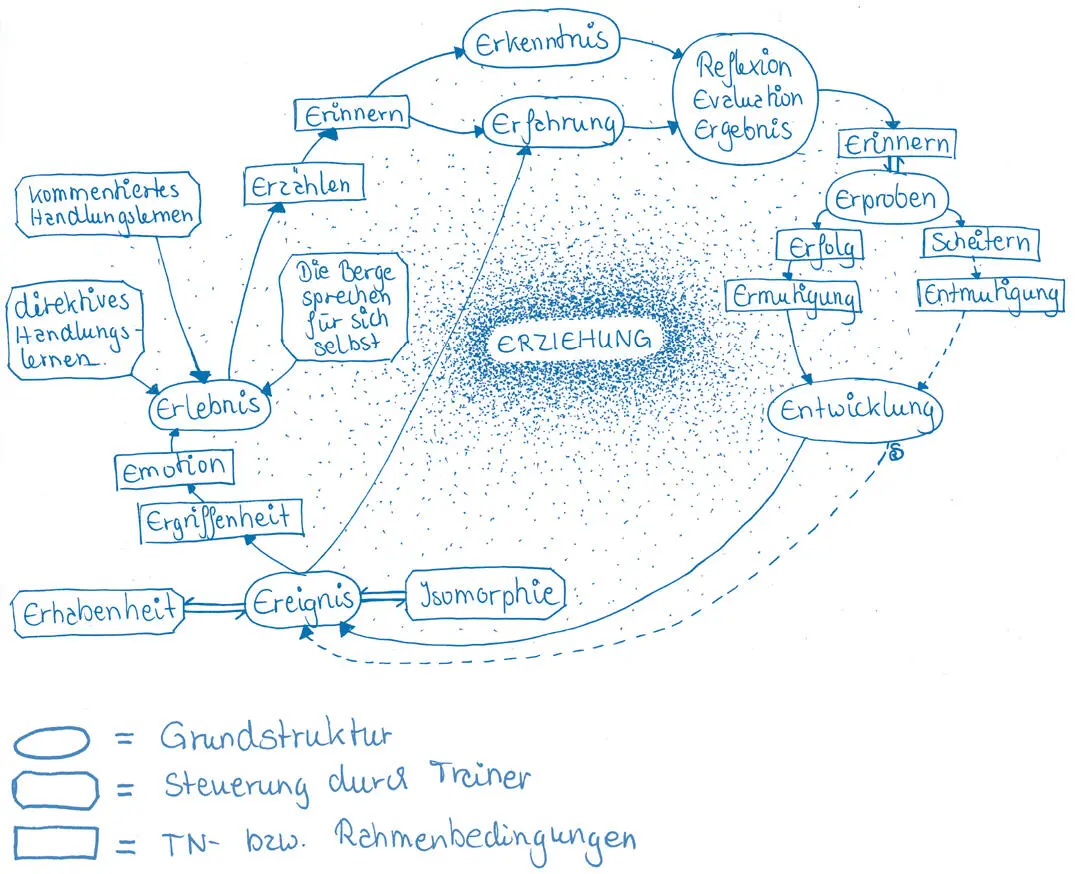

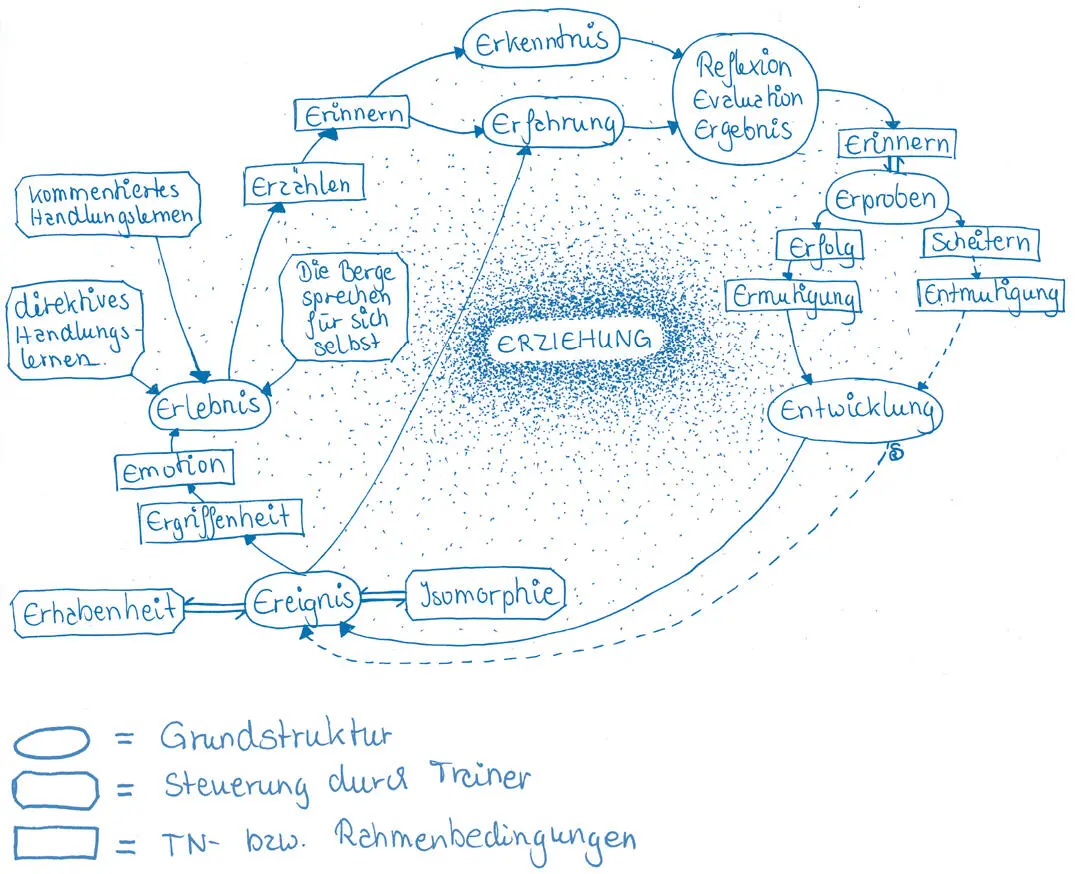

Erstaunlich viele zentrale Begriffe in der Erlebnispädagogik beginnen mit dem Anfangsbuchstaben E – wie Erziehung. Daraus wurde in der ersten Auflage dieses Buches die sogenannte E-Kette entwickelt. Roland Abstreiter, Rafaela und Reinhard Zwerger (2017, 111 ff) haben sie um die Begriffe Erprobung und Entwicklung erweitert. Zudem ergänzten sie die E-Kette aus der Perspektive der Teilnehmer. Edmund Burke und weitere Philosophen der Aufklärung haben den Begriff der Erhabenheit geprägt, die Ehrfurcht, das Staunen, die Angst, die uns ergreift beim Anblick der wilden Natur. Die Mondnacht, der Sonnenauf- und Sonnenuntergang, der Wasserfall, die Waldlichtung und vor allem Berggipfel, Klüfte, Höhlen, Felswände: Erhabenheit beinhaltet Erlebnis und Erschauern (Becker 2018). Und es ist ein Gefühl, keine intellektuelle Leistung, das sich bis zur Ergriffenheit steigern kann (Jensen 1942). Erhabenheit, Ergriffenheit, Emotionen – zu den Wirkungen der Natur kommen die Steuerungs- und Interventionsmöglichkeiten des Erlebnispädagogen dazu. So entsteht ein komplexes Modell erlebnispädagogischen Handelns. Durch Isomorphien – bewussten Bezug zum beruflichen bzw. privaten Alltag der Teilnehmer – kann der erlebnispädagogische Prozess von Anfang an gesteuert werden. Entscheidet man sich dafür, die Ereignisse einfach wirken zu lassen – „Die Berge sprechen für sich selbst“ – dann hofft man darauf, dass die weiteren Phasen der E-Kette automatisch eintreten. Die Trainerin kann aber auch die pädagogischen Ziele schon vor jeder Aktion mitteilen (direktives Handlungslernen). Natürlich kann der Trainer seine Beobachtungen gleich bei der Beobachtung oder unmittelbar danach mitteilen (kommentiertes Handlungslernen) oder sich jegliches Feedback für den Zeitpunkt der Reflexion vornehmen. Zudem können Ereignisse auf direktem Weg zu einer Erfahrung führen. Wir sind dann nicht aktive Erlebende, sondern eher passiv Zuschauende, aber mit allen Sinnen beteiligt. Erfahrungen sind subjektiv. Erst wenn sie logisch durchdrungen werden, z. B. durch Reflexion oder Unterricht in Schule und Hochschule, entsteht daraus eine Erkenntnis. Nach der Zusammenfassung (Evaluation) der Ergebnisse geht es darum, das Gelernte in der eigenen beruflichen Praxis zu erproben. Erfolgreiches Handeln führt zur Entwicklung, auch Scheitern kann dies bewirken, wenn die Entmutigung nicht übermächtig wird. Nach dem Erfolg beginnt eine neue Lernschleife. Auch nach dem Scheitern und der Entmutigung sollte ein neuer Lernprozess eingeleitet werden. Hier sind die Erlebnispädagogen gefragt, die dafür die motivationale Grundlage schaffen müssen. Die Komplexität des Modells lässt sich noch weiterentwickeln, aber in dieser Einführung soll eine vereinfachte Abbildung genügen ( Abb. 2).

Abb. 2: Die E-Kette

Der Satz des Schriftstellers Peter Handke gilt nicht nur für die Literatur, sondern auch für die Pädagogik, insbesondere für die Erlebnispädagogik: „Gute Literatur kommt aus dem Erleben der Dinge und der Gerechtigkeit diesem Erlebnis gegenüber“ – gute Pädagogik ebenfalls.

Eine ähnliche Alliterationskette ergibt sich mit dem Buchstaben B – wie Bildung (vgl. Guardini 1961, 23-43). Wir nennen es daher Bonsai-Modell ( Abb. 3). Folgen wir den Ästen von links im Uhrzeigersinn. „Wir bewegen Menschen, damit sich bei ihnen etwas bewegt“, so warb GFE | erlebnistage vor einigen Jahren. Heckmair und Michl (2013, 5) haben vier Dimensionen des Begriffes Bewegung festgehalten:

„Da ist erstens die körperliche Bewegung, die im Handeln und Lernen neue Zugänge eröffnet, im positiven Sinne verstört und veränderte Perspektiven schafft. Zum Zweiten hat uns die moderne Hirnforschung gezeigt, dass in und mit der Bewegung hirnorganische Veränderungen ausgelöst werden, die Lernen prinzipiell begünstigen. Drittens steht Bewegung für bewegt sein im Sinne eines intensiven Erlebens, das, wie wir sehen werden, enorm wichtig ist für nachhaltiges Lernen. Und viertens ist damit intendiert, dass sich das Konstrukt Lernen selbst – also das, was Theoretiker und Praktiker unter dem Begriff Lernen begreifen – bewegt, verändert und weiterentwickelt.“

Alle Motivationsstudien zeigen, dass zum Lernen und Lehren Begeisterung gehört. Übergroße Begeisterung kann dazu führen, dass die Bedürfnisse der Teilnehmer nicht beachtet werden. Für jede Trainerin ist es wichtig, die Bedürfnisse der Teilnehmer zu kennen, z. B. das Bedürfnis nach Pause, nach Besprechung und Besinnung, nach Aktivität. Schließlich führt die Erlebnispädagogik die Teilnehmer in Situationen der Bewährung. Sie zieht die Bewährung der Belehrung vor, wenngleich es auch hier Belehrung geben muss, z. B. im Sicherheitsbereich. Die Erlebnispädagogik will auch berühren, emotional und körperlich, also berührt sein und berührt werden. Bei vielen Problemlösungsaufgaben und Spielen, im Niedrigseilgarten und bei der Höhlentour kommt man sich im Wortsinn und metaphorisch nahe. Wir begegnen Menschen ganz anders, lernen sie neu kennen, wir begegnen unbekannten Menschen, die uns helfen können oder Hindernisse und Herausforderungen sind. Und wir bauen Beziehungen auf, zum Trainer, zu anderen Teilnehmern, zur Natur. In ganz neuen Lebensräumen zu lernen, unabhängig von der Uhrzeit, kann befreiend wirken. Nach der Aktion folgt die Pause, die Müdigkeit, das Nachdenken, die Besinnung. Und immer wieder ist es notwendig, sich zu besprechen.

Читать дальше