1-8 Die heutige Konfiguration der tektonischen Platten im Alpinen System.Die offenen Pfeile mit Geschwindigkeitsangaben (mm/Jahr) zeigen die Richtung der Plattenbewegungen, die einfachen Pfeile die Überschiebungsrichtungen an. Mit Doppelpfeilen sind Dehnung und Öffnung von Meeresbecken angegeben.

|Seite 27|

1.4 Geologische Gliederung der Alpen

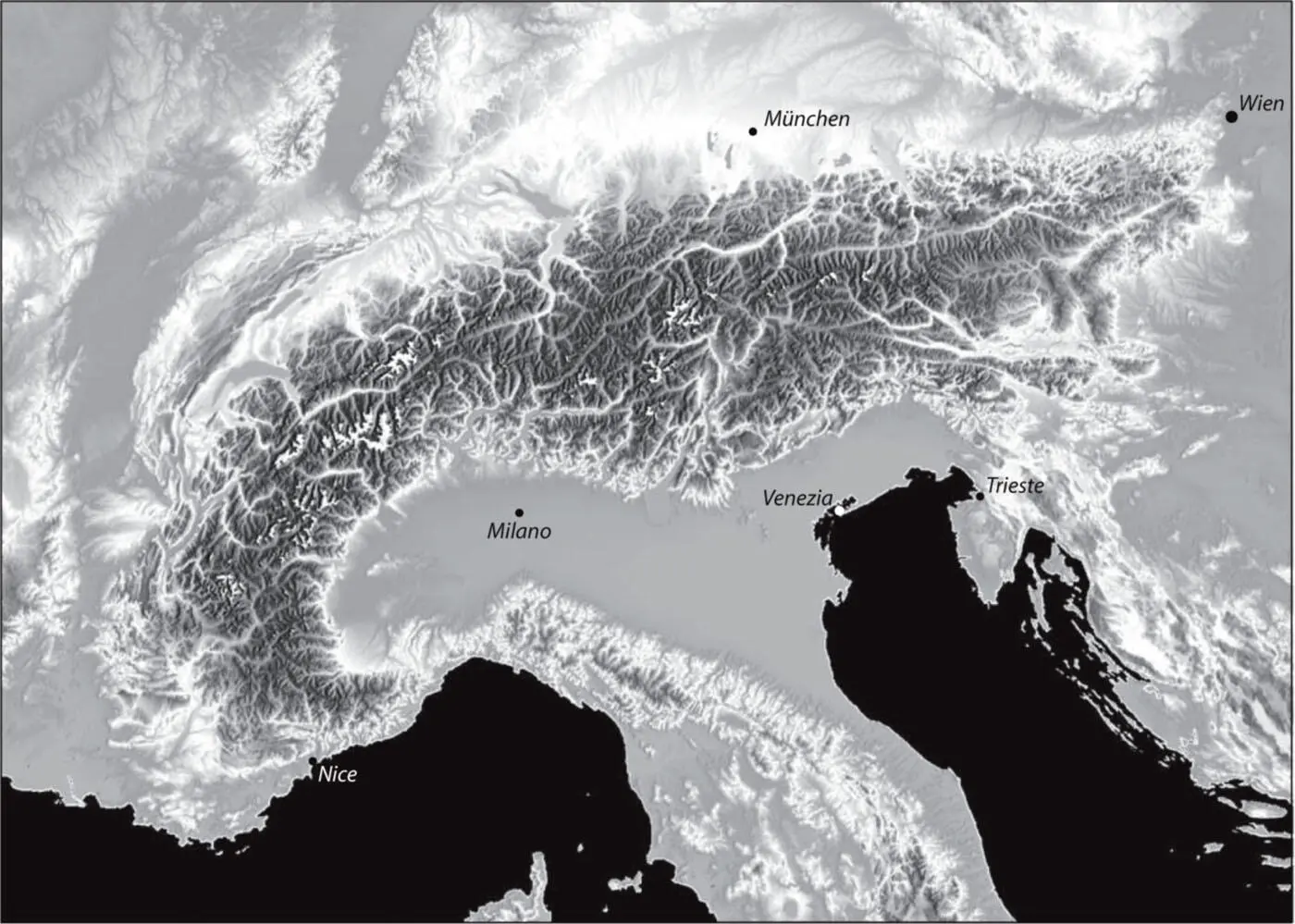

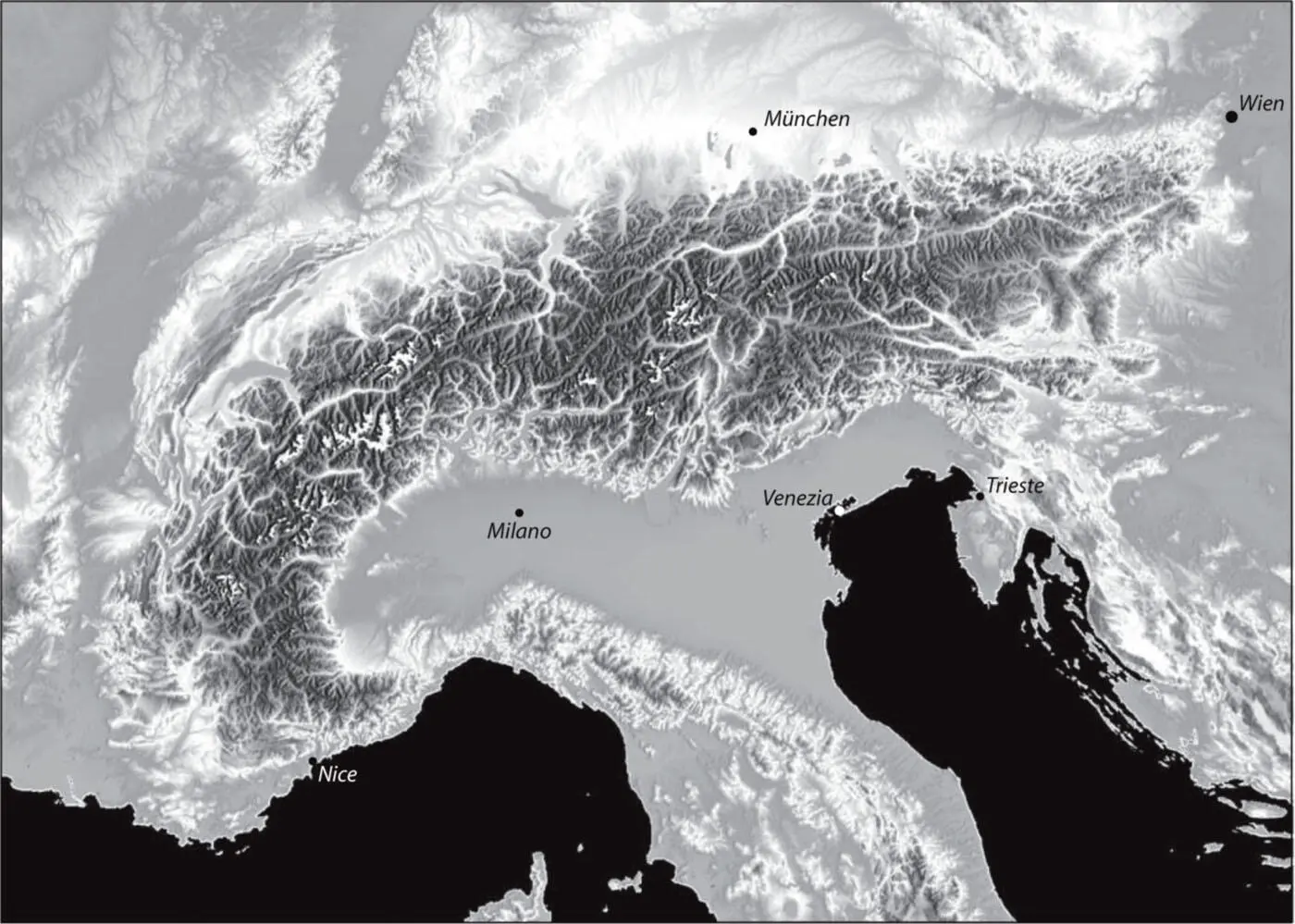

Der Gebirgskörper der Alpen erstreckt sich in weitem Bogen von Nizza nach Wien. Im Innern des Bogens liegt das Po-Becken. Morphologisch hebt es sich ab durch die tiefe Lage und das geringe Relief, wie aus dem digitalen Höhenmodell von Abb. 1-9 klar ersichtlich. Außerhalb des Alpenbogens sind lange schmale Becken ohne Relief zu erkennen: der Rhone-Bresse-Graben ganz im Südwesten, der Rhein-Graben im Norden. Ganz im Osten verschwinden die Alpen unter dem Becken von Wien.

Längs der Gebirgskette gliedern sich die Alpen in Westalpen, Zentralalpen und Ostalpen. Die Ostalpen verlaufen mehr oder weniger Ost-West und ihre westliche Grenze liegt etwa auf der Linie St. Margrethen–Chur–Sondrio. In den Zentralalpen ändert sich der Verlauf der Kette von Ost-West zu nahezu Nord-Süd. Die Westalpen verlaufen Nord-Süd, bilden aber einen engen Bogen um das Westende des Po-Beckens. Die Grenze zwischen Zentral- und Westalpen ist unscharf. Gewisse Autoren unterteilen deshalb die Alpen lediglich in Westalpen und Ostalpen. Wenn hier die Dreiteilung bevorzugt wird, so erfolgt dies aufgrund der Internstrukturen, die sich dadurch in einer verständlichen Art gliedern lassen.

Quer zur Gebirgskette unterteilt man die Alpen in tektonische Einheiten, die zu bestimmten paläogeografischen Domänen zu zählen sind. Die paläogeografische Zugehörigkeit wird dabei durch den Ablagerungsbereich der mesozoischen Sedimente dieser Einheiten definiert. Aufgrund dieser Gliederung erhält man einen Gürtel von Einheiten, die dem europäischen Kontinentalrand zugehören |Seite 28| und in einem externen Bereich der Alpen, d. h. ganz im Westen bzw. Norden, aufgeschlossen sind. Man bezeichnet diese Gesteinsserien als „Dauphinois“ und „Helvetikum“. Ein zweiter Gürtel von Gesteinseinheiten, der unter dem Begriff „Penninikum“ zusammengefasst wird, folgt in einer mehr internen Position, d. h., er liegt weiter östlich bzw. südlich. Die damit verknüpften mesozoischen Sedimente wurden in den Meeresbecken zwischen dem europäischen und adriatischen Kontinentalrand abgelagert. Ein dritter Gürtel von Gesteinseinheiten ist vorwiegend auf der innersten Seite, gegen das Po-Becken hin, zu finden. Diese Einheiten werden als „Ostalpin“ und Südalpin“ bezeichnet und sind dem adriatischen Kontinentalrand zuzuordnen. Generell gesehen, liegt das Penninikum auf dem Helvetikum und das Ostalpin auf dem Penninikum. Es handelt sich bei diesen Einheiten um eigentliche Deckenkomplexe, die als relativ dünne Gesteinspakete bezüglich ihrer Unterlage über Hunderte von Kilometern transportiert wurden. Die Verteilung dieser Einheiten in den Alpen ist aus Abb. 1-10 ersichtlich.

1-9 Digitales Höhenmodell der Alpen und angrenzender Gebiete.Deutlich erkennbar sind die größeren Quertäler und Längstäler innerhalb der Alpen. Im Vorland der Alpen manifestieren sich die Tiefebenen des Rhein-Grabens im Norden und des Rhone-Bresse-Grabens im Westen, das Po-Becken im Süden und das Pannonische Becken im Osten als größere Flächen ohne Relief.

Das Ostalpin macht nahezu den gesamten Teil der Ostalpen aus. Nur am äußeren Rand im Norden und Osten sind im Liegenden des Ostalpins noch penninische und helvetische Decken zu erkennen. Im Innern der Ostalpen, im sogenannten Tauern-Fenster, ist das Ostalpin erodiert, und man gewinnt dadurch einen spektakulären Blick in die darunterliegenden penninischen und helvetischen Einheiten. Ein kleineres, aber ansonsten äquivalentes Fenster findet sich etwas westlich, im Unterengadin. Noch weiter im Westen, in den Zentralalpen, ist das Ostalpin fast vollständig abgetragen. Kleinere Erosionsreste, sogenannte Klippen, zeugen aber von der ursprünglichen Verbreitung. Die westliche dieser Klippen ist in der Zentralschweiz am Roggenstock zu finden.

Das Südalpin und die östlich angrenzenden Dolomiten sind vom Ostalpin durch eine größere Störung, das periadriatische Bruchsystem, abgetrennt. Diese setzt sich ostwärts in die Karawanken fort und trennt dort die Dinariden von den Ostalpen. In den westlichen Zenttralalpen sind südalpine Einheiten auf das Penninikum überschoben worden, wie dies die große Klippe der Dent Blanche bezeugt. Südalpin, Dolomiten und Dinariden waren tektonisch unabhängig vom Ostalpin. Lediglich die Affinität der mesozoischen Sedimente zum adriatischen Kontinentalrand stellt ein verbindendes Element dar.

Auch bei der Verteilung des Penninikums ist im Bereich der Zentralalpen eine größere Klippe am Nordrand der Alpen zu verzeichnen. Diese liegt in den romanischen Voralpen der Schweiz und im Chablais von Frankreich. Weitere kleinere Klippen sind in der Zentralschweiz zu finden. Auch diese Klippen belegen, dass die penninischen Decken einst große Teile der Alpen bedeckten.

Am äußeren Rand der Zentralalpen ist in Abb. 1-10 der Jura zu erkennen. Dieser bananenförmige Gebirgszug wurde am Schluss der Deckenbildung in den Alpen zusammengestaucht, gefaltet und nach Nordwesten geschoben.

Jüngere, känozoische Becken bilden die Begrenzung der Alpen. Im Norden der Alpen erstreckt sich das Molassebecken von Wien über München in das schweizerische Mittelland und läuft in westlicher Richtung aus. Das Molassebecken ist eine Vorlandsenke, die sich im Oligozän-Miozän im Gefolge der alpinen Deckenbildung bildete und mit dem Abtragungsschutt der werdenden Alpen aufgefüllt wurde. Das Molassebecken |Seite 29| wurde bei den jüngsten Deckenbewegungen hauptsächlich an seinem Südrand zusammengestaucht und im Bereich des Juras sogar nach Nordwesten geschoben.

Außerhalb des Juras erkennt man das Riftsystem mit Rhein-Graben und Rhone-Bresse-Graben. Die beiden Riftbecken sind durch ein Transform-Bruchsystem miteinander verknüpft. Aufbrüche von kristallinem Grundgebirge flankieren die Riftbecken auf beiden Seiten: Schwarzwald und Vogesen sowie Massif Central und Massif de la Serre.

Im Süden der Alpen schließlich erkennt man das Po-Becken, ein Vorlandbecken, das sich Alpen und Apennin teilen. Bis über zehn Kilometer mächtige klastische Sedimente haben sich in diesem Becken im Känozoikum abgelagert. Diese Beckenfüllung wurde teilweise von den Deckenbewegungen in den Alpen erfasst, gefaltet und überschoben.

In Abb. 1-11 sind drei schematische, vereinfachte Profilschnitte durch die Alpen wiedergegeben. Sie zeigen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen West- Zentral- und Ostalpen. Alle drei Profilschnitte bauen auf den Erkenntnissen von reflexionsseismischen Untersuchungen, die im Rahmen von drei größeren, nationalen und internationalen Forschungsprogrammen durchgeführt wurden. Der Profilschnitt durch die Westalpen basiert auf dem französisch-italienischen Projekt ECORS-CROP (Nicolas et al. 1990, Roure et al. 1996 und Schmid & Kissling 2000), jener durch die Zentralalpen auf dem schweizerischen Nationalen Forschungsprojekt NFP 20 (Pfiffner et al. 1997a) und schließlich das Ostalpenprofil auf dem deutsch-österreichisch-italienischen Projekt TRANSALP (TRANSALP working group 2002, Lüschen et al. 2004). Die Struktur der Unterkruste basiert auf Refraktionsseismologie und Erdbebentomografie (Waldhauser, et al. 2002, Diel et al. 2009 und Wagner et al. 2012).

Читать дальше