La caracterización y localización de sitios contaminados están en ascenso alrededor del mundo. En el periodo de 1999 al 2012, se observó un aumento de 500 a 1500 publicaciones anuales referentes a la contaminación del suelo (Guo et al., 2014). Durante el 2013 al 2020, de acuerdo con la base de datos ScienceDirect, se divulgaron 4250 publicaciones relacionadas con la contaminación y el monitoreo del suelo; esto demuestra un incremento de 386 a 750 publicaciones al año en investigaciones sobre evaluación y remediación de suelos contaminados. Asimismo, estos trabajos crean mayor conciencia, en cuanto a la implementación de soluciones conjuntas para mitigar, desde los sectores sociales y gubernamentales, esta problemática de interés mundial.

Biorremediación microbiana del suelo

Las tecnologías de remediación de suelo se dividen en físicas, químicas y biológicas. Las físicas y químicas tienen como ventaja un menor tiempo requerido en la eliminación de los contaminantes de la matriz afectada; sin embargo, se corre el riesgo de que solo sean transferidos a otro medio o que los residuos generados requieran tratamientos posteriores que incrementan los costos del proceso (Xu y Lu, 2010). La remediación microbiológica es una tecnología utilizada en todos los continentes (excepto Antártida), porque es uno de los métodos preferidos en el tratamiento de áreas contaminadas. Se emplea en el 31 % de todas las metodologías de tratamiento ambiental y, junto con la fitorremediación, representa el 51 %, superior a metodologías químicas y físicas (Elekwachi et al., 2014). Asimismo, el mercado global y los servicios de estas tecnologías verdes tendrán un crecimiento del 8,3 % hasta el 2025, pero son métodos subutilizados y deberían ser más desarrollados, por ser amigables con el ambiente (Arora, 2018).

La remediación con microorganismos constituye una tecnología de tratamiento que incorpora contaminantes a los procesos bioquímicos de los organismos. Estos los metabolizan de forma aeróbica o anaeróbica hasta transformarlos en compuestos estables no tóxicos a un precio más accesible (Sarkar et al., 2005; Sales da Silva et al., 2020).

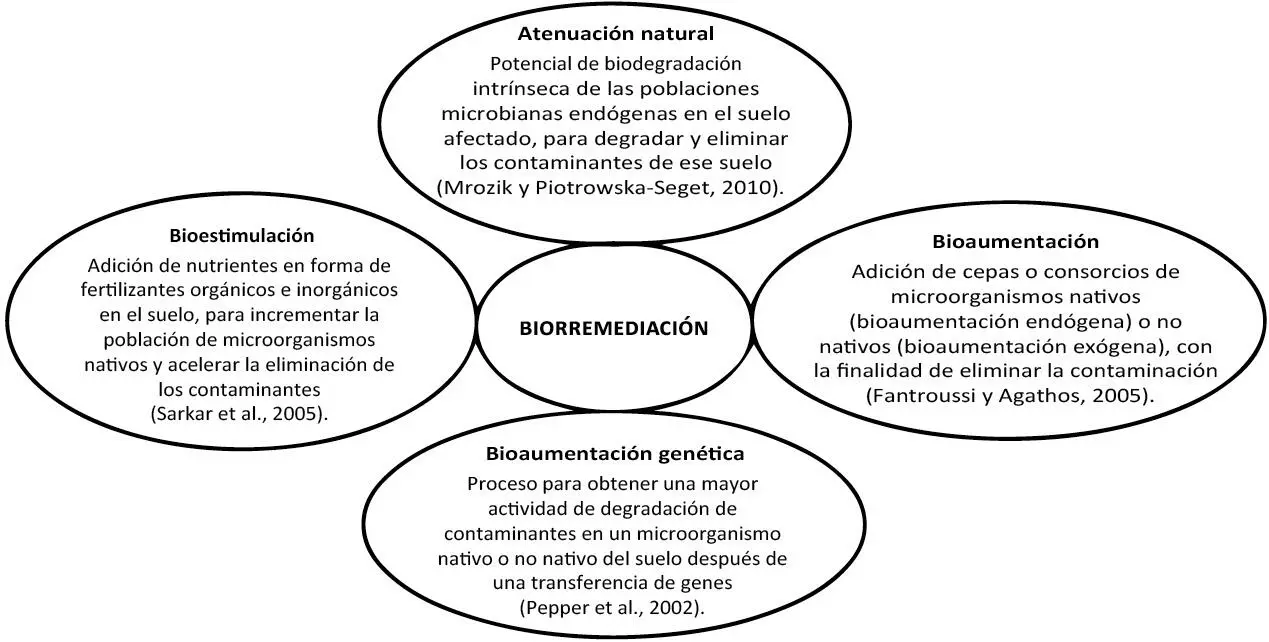

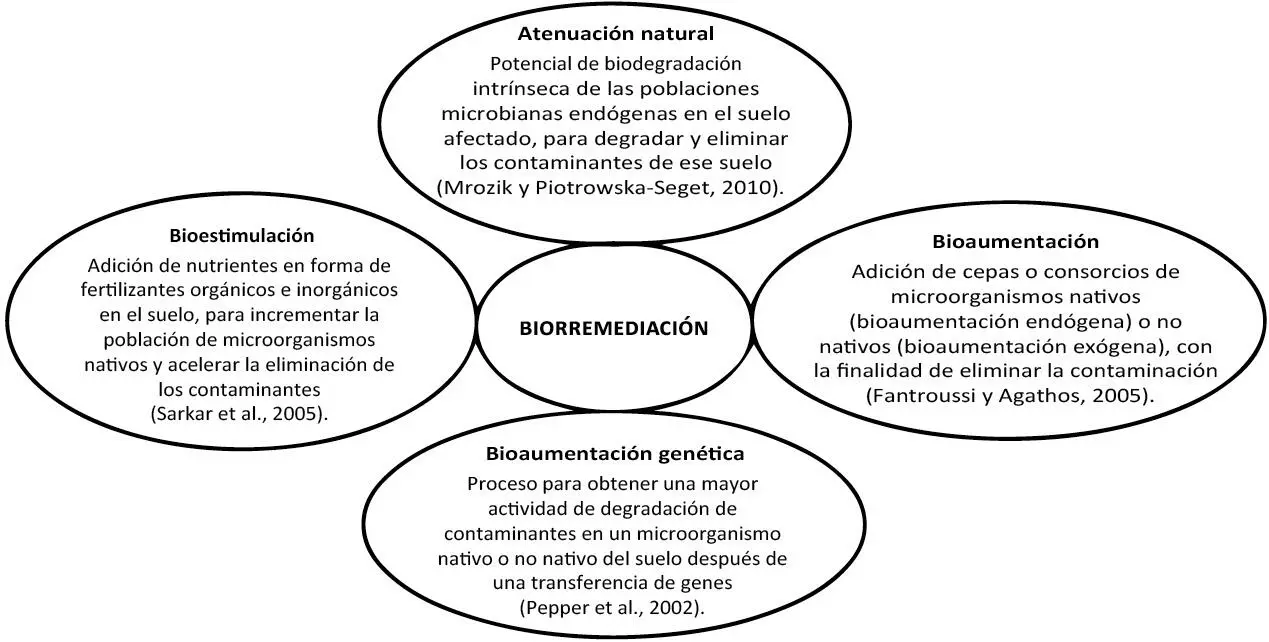

La biorremediación se basa en la capacidad de los microorganismos para descomponer contaminantes orgánicos, en presencia de condiciones ambientales óptimas, en el suministro equilibrado de nutrientes y en aceptores de electrones (Adams et al., 2015). Hay tres estrategias fundamentales en la biorremediación: atenuación natural, bioestimulación y bioaumentación (figura 2). En cada una, los microorganismos endógenos o exógenos, modificados o no genéticamente, participan en la degradación de los contaminantes orgánicos en el suelo, sea de manera activa (mediante estimulación) o de manera pasiva (sin estimulación). Los periodos de restauración del suelo contaminado son cortos cuando se adecuan sus condiciones o se utilizan microorganismos con mayor capacidad degradativa (Martínez-Álvarez et al., 2017; Aparicio et al., 2018). En cambio, la atenuación natural tiende a ser un proceso más lento, debido a que depende de la adaptación de los microorganismos a las condiciones del suelo sin intervención humana (Varjani y Upasani, 2019). Por lo tanto, no es suficiente en la remediación de sitios contaminados en un plazo razonable (Mulligan y Yong, 2004).

Figura 2. Estrategias de biorremediación

Fuente: autor.

Hay 160 géneros de microorganismos estudiados que se involucran en la remediación de contaminantes orgánicos, sean individuales o en consorcios, los cuales incluyen las siguientes bacterias, hongos y levaduras: Flavobacterium, Achromobacter, Rhodococcus, Micrococcus, Bacillus, Allescheria, Corynebacterium, Pseudomonas, Aeromonas, Acinetobacter y, en menos ocasiones, Mycobacterium, Aspergillus, Fusarium, Pleurotus, Mucor, Penicillium, Rhodotorula, Debaryomyces y Cándida. Las bacterias son más usadas que los hongos y las levaduras (Rahman et al., 2001; Vasudevan y Rajaram, 2001; Chikere et al., 2011; Kumar et al., 2018). Cabe destacar que la cantidad de microrganismos importantes identificados en la biorremediación aumenta cada año, lo que implica un incremento de publicaciones en el área; además, los estudios metagenómicos distinguen especies no cultivables.

Los contaminantes orgánicos más estudiados, con respecto a su biodegradación, son hidrocarburos y plaguicidas, porque son los mayores deterioradores de suelos a nivel mundial. Debido a lo anterior, existen diversos trabajos acerca de la identificación y seguimiento de comunidades microbianas implicadas en la biorremoción de estos y otros contaminantes orgánicos (cuadro 1). Estas investigaciones presentan los géneros o especies de microrganismos o consorcios involucrados. Los microorganismos empleados en los procesos de restauración de suelos son aerobios, anaerobios y metilotrofos, que, mediante diferentes caminos metabólicos, obtienen una fuente de carbono y energía por medio de contaminantes, como hidrocarburos aromáticos policíclicos, solventes clorados, explosivos, colorantes, bifenilos policlorados hidrocarburos y plaguicidas (Tomei y Daugulis, 2013).

Condiciones ambientales óptimas

Existen varios factores que limitan la efectividad y el éxito de un proceso de biorremediación: la disponibilidad del sustrato, temperatura, pH, oxígeno, humedad, porosidad del suelo, textura, permeabilidad, disponibilidad de los nutrientes como nitrógeno (N), fósforo (P), hierro (Fe) y las comunidades microbianas presentes en el suelo. Por ello, se deben conocer las características fisicoquímicas del sitio y la concentración del contaminante (Acuña et al., 2012). Además, es necesario determinar la población de microorganismos capaces de tolerar y usar el contaminante como fuente de energía; en este sentido, los organismos capaces de desarrollarse en presencia de hidrocarburos se denominan hidrocarburoclastas, mientras que los que crecen en plaguicidas reciben el nombre de plaguicidaclastas (Islas-García et al., 2015). Destaca la capacidad de los organismos para tomar dichos compuestos como fuente de carbono a concentraciones que no les son tóxicas.

Los nutrientes se clasifican en macronutrientes y micronutrientes; los primeros son compuestos requeridos en cantidades grandes y forman parte de las macromoléculas de las células, como carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Entre los macronutrientes principales se encuentran el N y P; por lo tanto, una limitación de estos resulta en la reducción de la actividad microbiana y su presencia es fundamental en la biorremediación. La cuantificación de N y P, junto con la materia orgánica (MO), es importante para precisar qué nutrientes presentan un déficit en el suelo, pues no permitirían el desarrollo adecuado de los microorganismos autóctonos o alóctonos que participan en la biorremediación.

Cuadro 1. Microorganismos involucrados en la biorremediación de contaminantes orgánicos en el suelo

| Contaminante |

Compuesto |

Microorganismos |

Referencia |

| Plaguicida organofosforado |

Clorpirifós |

Bacillus aryabhattaiSerratia marcescensPseudomonas stutzeri |

Kumar et al. (2018) |

| Paratión |

Leuconostoc mesenteroidesFlavobacterium sp.Serratia marcescens |

| Diazinón |

Lactobacillus brevisMycobacterium sp.Arthrobacter sp. |

| Plaguicida organoclorado |

LindanoDDT HCB |

Pseudomonas sp.Rhodococcus erythropolisBacillus pumilusLysinibacillus fusiformisMucor ambiguousTaylorella asinigenitalisEnterococcus faecalisStaphylococcus aureusGalactomyces geotrichumMucor circinelloides |

Purnomo et al. (2011)Lovecka et al. (2015)Saghee y Bidlan (2018) |

| Hidrocarburos |

Petróleo |

Actinomyces sp.Alcanivorax sp.Thalossolituus sp.Proteus sp.Aspergillus flavusAlternaria alternataFusarium solaniRhizopus stolinifer |

Chikere et al. (2011)Hassan (2014) |

| Diésel |

Aeromonas sp.Flavobacterium sp. |

| Aromáticos policíclicos |

Mycobacterium sp.Neptumonas sp.Cutibacterium sp.Beijerinckia sp.Xanthomonas sp. |

| Colorantes |

Industriales, textiles-azo |

Myrothecium roridumPycnoporus sanguineusPhanerochaete chrysosporiumTrametes trogiiPenicillium ochrochloronMicrococcus luteus |

Abatenh et al. (2017) |

| Bifenilos policlorados |

Congéneres di, tri, tetra, penta |

Ralstonia eutrophusmArthrobacter sp. |

Singer et al. (2000) |

Fuente: autor.

Читать дальше