Sehr wahrscheinlich können aber auch positive Einflüsse und Erlebnisse der Elterngeneration über epigenetische Mechanismen auf deren Nachkommen vererbt werden. Vor allem die Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft und ihr psychisches Wohlergehen, aber auch akustische Eindrücke wie Musik und eine beruhigende Stimmlage wirken sich auf eine positive epigenetische Prägung des ungeborenen Kindes aus. Die Folgen halten ein Leben lang an und wirken sich sogar auf die Folgegeneration aus! Keine Esoterik, sondern Erkenntnisse der aktuellen epigenetischen Forschung.

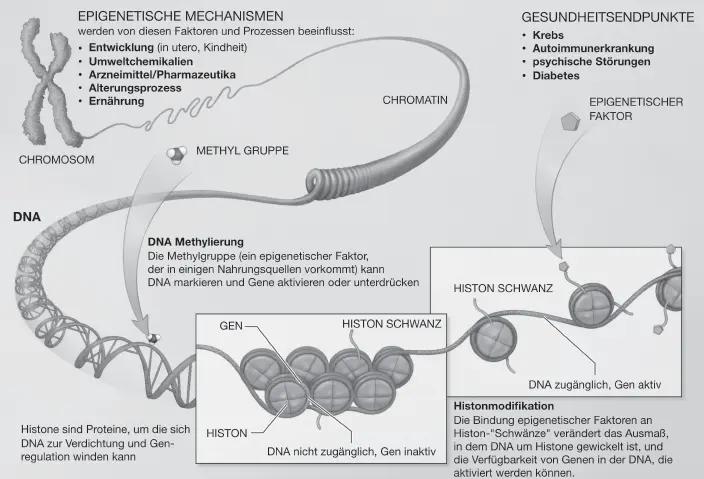

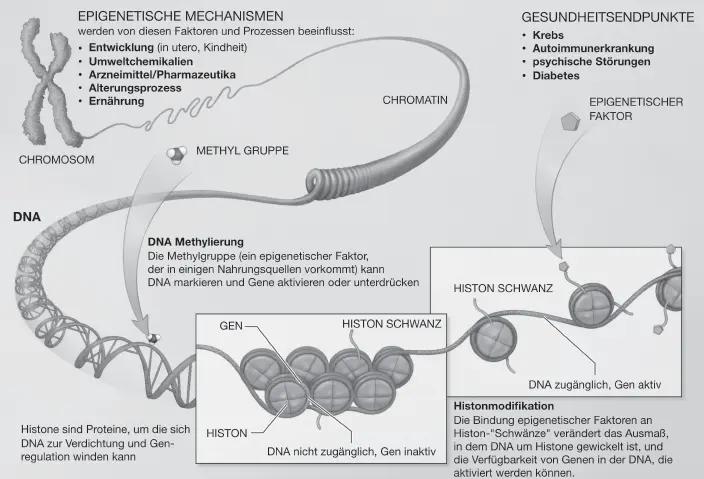

Abbildung 2: Epigenetische Mechanismen werden von unterschiedlichsten Faktoren und Prozessen wie z. B. Embryonalentwicklung, Einflüssen im Kindesalter, Umweltchemikalien, Arzneimittel, Ernährung und Lebensalter beeinflusst. Eine DNA-Methylierung tritt auf, wenn Methylgruppen (aus der Nahrung) an den DNA-Strang binden und dadurch Gene aktivieren oder unterdrücken können. Histone sind Proteine, auf denen die DNA aufgewickelt vorliegt. Modifikationen dieser Histone (Histon-Modifikation) können darüber bestimmen, ob einzelne Gene oder ganze Gengruppen abgelesen (transkribiert) werden können oder nicht. Alle diese Faktoren und Prozesse können sich auf die menschliche Gesundheit auswirken, was unter anderem zu Krebs, Autoimmunerkrankungen, psychischen Störungen oder Diabetes führen kann. (Abbildung: National Institutes of Health 2005, Übersetzung durch den Autor). http://commonfund.nih.gov/epigenomics/figure

Ebenso aufsehenerregend war die Entdeckung, dass anhaltender väterlicher Stress bei Mäusen über sogenannte microRNAs (kurze, nicht-codierende Fragmente von Nukleinsäuren) in den Spermien an die Nachkommen weitergegeben, also gewissermaßen »vererbt« wurde. 4MicroRNAs und deren Bedeutung für unzählige biologische Phänomene, wie etwa die Entstehung von Krankheiten, sind erst während der letzten Jahre zu einem überaus spannenden Forschungsthema geworden. Wir werden ihnen später noch etwas ausführlicher begegnen. An dieser Stelle können wir jedenfalls festhalten, dass Kinder offenbar das Trauma ihrer Eltern gewissermaßen »empfinden« können, ohne dieses selbst erlebt haben zu müssen. Epigenetische Prozesse sind hierfür die Ursache.

Unstrittig ist, dass sich epigenetische Prozesse, auch wenn sie noch so gering sind, über Ei- und Samenzellen natürlich auch auf die evolutionäre Entwicklung von Organismen auswirken, auch wenn jahrelang gepredigt wurde, dass dies nur unsere ca. 23 000 Gene vermögen. Epigenetische Prozesse wie DNA-Methylierung, Histon-Modifikation und microRNAs sind die Schnittstelle zu unserer Umwelt, egal ob es sich um emotionale oder (bio)chemische Einflüsse handelt. Die Wissenschaft beginnt deren Bedeutung zunehmend zu verstehen.

Unsere Gene sind also nicht unser Schicksal, sondern werden von der Umwelt an- und abgeschaltet. Dabei hat nicht nur die materielle Umwelt Bedeutung, sondern zu einem beträchtlichen Anteil auch das soziale Umfeld. Gesundheit und Krankheit können niemals vollständig verstanden werden ohne das psychoemotionale Netzwerk des Homo sapiens . Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Epigenetikforschung haben uns gezeigt, dass es vor allem Umwelteinflüsse aller Art sind, die darüber entscheiden, ob und in welchem Umfang unsere Gene aktiv sind. Es wäre allerdings falsch, zu glauben, dass unsere Gene mit dem Risiko der Entwicklung einer chronischen Krankheit nichts zu tun haben. Sie haben sicher einen Einfluss, allerdings einen viel geringeren, als wir lange dachten.

DOHaD – Manche Ursprünge von Gesundheit und Krankheit liegen in der frühen Entwicklung

DOHaD ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung Developmental Origins of Health and Disease . Diese medizinische Forschungsrichtung beschäftigt sich in Verbindung mit der Epigenetik mit der Rolle der pränatalen und perinatalen Exposition gegenüber verschiedensten Umweltfaktoren und ihrer späteren Bedeutung für die Entwicklung von Krankheiten im Erwachsenenalter, und dies über Generationen hinweg. Eine große Rolle spielt dabei, neben der Wissenschaft der Epigenetik, das Phänomen der sogenannten Entwicklungsplastizität (englisch: developmental plasticity ) von Organismen. Darunter versteht man die Eigenschaft bzw. Fähigkeit von Lebewesen, unter verschiedenen Umweltbedingungen – trotz gleichbleibender genetischer Ausstattung – ihr morphologisches Erscheinungsbild und/oder ihre physischen Eigenschaften individuell an die vorherrschenden Umweltbedingungen anzupassen. Dazu gehören auch Veränderungen der Nervenverbindungen während der Embryonalphase. Während also die Gene gleich bleiben, verläuft die Entwicklung in Abhängigkeit von Umweltfaktoren plastisch, um »besser« mit den neuen Gegebenheiten umgehen zu können.

Es mag brutal klingen, aber die vielfältigen Umweltbedingungen, denen wir vom Zeitpunkt der Befruchtung an und während der ersten Lebensjahre ausgesetzt sind, bestimmen in hohem Maße, wie wir in späteren Lebensjahren sterben werden. 5

DOHaD ist ein multidisziplinäres Forschungsfeld, das untersucht, wie Faktoren in unserer Umwelt, insbesondere während kritischer Entwicklungsphasen, die Fähigkeit eines Organismus verändern, mit dem späteren Leben fertigzuwerden.

Die ersten diesbezüglichen Erkenntnisse erlangte man im Zuge der medizinischen Untersuchung und epidemiologischen Auswertung von Erwachsenen, die während des sogenannten niederländischen Hungerwinters der Jahre 1944/45 zur Welt kamen. Im Zuge des Zweiten Weltkrieges wurden Regionen der Niederlande durch eine Blockade der Deutschen von der Lebensmittelversorgung abgeschnitten. Aufgrund der in der Folge einsetzenden Hungersnot fanden geschätzte 18 000 bis 22 000 Menschen den Tod. Die Kinder von überlebenden Müttern wurden in den darauffolgenden Jahrzehnten untersucht. Das Ergebnis erstaunte die Fachwelt.

In dieser medizinischen Langzeitstudie fand man heraus, dass eine Hungerphase während der pränatalen Entwicklung die körperliche und geistige Entwicklung eines Menschen während seines gesamten späteren Lebens prägt. Und nicht nur das, die Auswirkungen fanden sich auch noch in der nachfolgenden Generation.

Die ersten Auswertungen der umfangreichen Daten begannen bereits in den 1960er-Jahren in Verbindung mit militärischen Eignungsuntersuchungen der im letzten Kriegsjahr geborenen Männer. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte wurden im Zuge der bis heute andauernden Dutch Famine Birth Cohort Study immer wieder Auswertungen durchgeführt. 6

Ein wesentliches Ergebnis war die Erkenntnis, dass die gesundheitlichen Auswirkungen maßgeblich davon abhingen, in welchem Entwicklungsstadium sich der jeweilige Embryo befand, als die Mutter unterernährt war. So kamen Kinder, deren Entwicklung während des ersten Trimesters der Schwangerschaft durch die Hungersnot beeinträchtigt wurde, häufiger zu früh zur Welt. Jene männlichen Individuen, die sich zum Zeitpunkt der Hungersnot in der ersten Hälfte der pränatalen Entwicklung befanden, wiesen zudem ein höheres Risiko auf, als junge Männer übergewichtig zu sein, als Gleichaltrige, die während der Embryonalentwicklung davon nicht betroffen waren.

Später fand man heraus, dass auch Frauen, deren erste Hälfte der vorgeburtlichen Entwicklung auf die Monate der Hungersnot fiel, ein höheres Körpergewicht aufwiesen als davon nicht betroffene Frauen. Die Männer und Frauen zeigten zudem höhere Cholesterinspiegel mit einem schlechteren Verhältnis zwischen HDL- und LDL-Cholesterin. In der Folge wurde neben einer insgesamt erhöhten Sterblichkeit auch ein erhöhtes Risiko festgestellt, psychische Krankheiten, Störungen des Zuckerstoffwechsels, Veränderungen in der Blutgerinnung, erhöhte Stressanfälligkeit, koronare Herzkrankheit sowie Lungen- oder Nierenprobleme zu entwickeln. Frauen wiesen zudem ein erhöhtes Risiko auf, an Brustkrebs zu erkranken. 7

Читать дальше