Erst mit Charles Darwin und seiner Abhandlung Insectenfressende Pflanzen von 1875 sollten sich die Dinge wandeln. Darwin erkannte schließlich an, dass sich pflanzliche Organismen auch von Tieren ernähren. Mit der ihm eigenen Vorsicht ging er allerdings nicht so weit, solche Pflanzen, wie heute, als »fleischfressend« zu bezeichnen – obwohl er sogar Mega-Fleischfresser wie Nepenthes -Arten kannte, die Kleintiere wie Ratten und andere verspeisen. Von wegen »Insektenfresser«!

Doch wir sollten uns nicht über Darwin und seine Vorsicht mokieren – ebenso wenig wie über Galileo Galilei und andere Wissenschaftler vergangener Jahrhunderte. Gerade ihre »Diplomatie« sorgte nämlich dafür, dass sich manch revolutionäre Idee langsam, aber sicher ihren Weg ins allgemeine Bewusstsein – und das der extrem konservativen Wissenschaftszirkel – bahnen konnte.

Was Linné betrifft, stellt sich natürlich die Frage, warum er für seine dreiste Behauptung, dass Pflanzen schlafen, nicht angegriffen oder aus der Wissenschaftswelt ausgeschlossen wurde. Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Seine Theorie galt lange Zeit als dermaßen unsinnig, dass man es nicht für nötig befand, sie anzufechten. Und wen interessierte schon, ob Pflanzen schlafen oder nicht, wenn dem Schlaf keine besondere Funktion zukam?

Heute kennen wir die lebenswichtigen zerebralen Funktionen, die mit diesem physiologischen Vorgang zusammenhängen. Doch noch vor zehn Jahren dachte selbst die Wissenschaft, nur höher entwickelte Tiere würden schlafen. Bis der italienische Neurowissenschaftler Giulio Tononi den Gegenbeweis erbrachte: Im Jahr 2000 wies er nach, dass sogar ein einfaches Insekt wie die Fruchtfliege ( Drosophila melanogaster ) in einen wohlverdienten Schlaf fällt.

Nur Pflanzen sollen also nicht schlafen? Die einzig plausible Erklärung dafür ist, dass schlafende Pflanzen nicht in das Bild passen, das wir uns vom Pflanzenreich machen.

Der Mensch ist das höchstentwickelte Lebewesen. Oder?

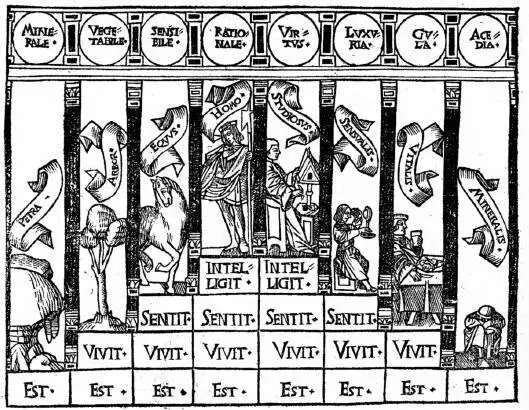

Unsere Vorstellung vom Pflanzenreich und der »Hierarchie der Lebewesen«, der wir nunmehr seit Jahrhunderten anhängen, geht bis auf Charles de Bouelles (1479–1567) und seine Schrift De sapiente (Vom Wissen) von 1509 zurück.

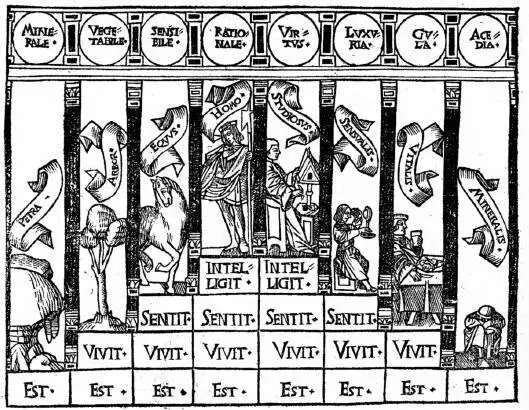

Die »Hierarchie der Lebewesen« im Liber de sapiente (1509) von Charles de Bouelles: Sie prägt noch heute unsere Vorstellung von der Natur.

Eine Abbildung aus dem Werk verrät mehr als tausend Worte: Sie zeigt, auf Treppenstufen angeordnet, die belebte und unbelebte Natur. Auf den Fels – der lapidar »est«, also einfach existiert – folgen die Pflanzenwelt – die »est et vivit«, also existiert und lebt – und die Tierwelt – die »sentit«, Empfindungsvermögen besitzt – und schließlich der Mensch, der »intelligit« und damit als Einziger vernunftbegabt ist. Die Vorstellung der Renaissance, Lebewesen seien unterschiedlich entwickelt und beseelt, wirkt bis heute fort und gehört zu unserem kulturellen Erbe, von dem wir uns nur schwer lösen können. Da nützt es wenig, dass uns Charles Darwin bereits 1859, vor über 150 Jahren, in seinem Grundlagenwerk Über die Entstehung der Arten das Leben auf der Erde erklärt hat. Mit Blick auf Darwins Werk stellte der große Biologe Theodosius Dobzhansky übrigens fest: »Nichts in der Biologie hat Sinn, außer im Lichte der Evolution.«

Die Theorien des großen Charles Darwin, der zugleich Biologe, Botaniker, Geologe und Zoologe war, gehören heute zum kollektiven Wissen der Menschheit. Trotzdem ist sogar in der Wissenschaft die Annahme weiterhin fest verankert, Pflanzen seien passive Wesen, die weder zu Empfindung noch zu Kommunikation, Verhalten oder Kalkül in der Lage seien. Dabei beruht sie allein auf einer völlig falschen Vorstellung von der Evolution.

Darwin selbst hat zweifelsfrei gezeigt, dass schon der Ausgangspunkt falsch gewählt ist. Denn es gibt keine mehr oder weniger entwickelten Organismen: Alle heutigen Lebewesen bilden laut Darwin die Spitze ihres Entwicklungszweigs, sonst wären sie nämlich ausgestorben. Wir sagen es noch einmal klar und deutlich: Wer nach Darwin an der Spitze der Entwicklungskette steht, hat im Laufe der Evolution seine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Der begnadete Naturforscher wusste, dass Pflanzen äußerst feine, komplexe Geschöpfe sind, die über weit mehr Fähigkeiten verfügen, als man gemeinhin denkt. Einen Großteil seines Lebens und Werks – genauer gesagt sechs Bände und ungefähr siebzig Aufsätze – widmete er der botanischen Forschung. Häufig belegte er damit seine Evolutionstheorie, die ihm schließlich unsterblichen Ruhm einbringen sollte. Doch Darwins enorme Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Botanik stehen stets im Hintergrund – was einmal mehr bezeugt, wie wenig Beachtung das Pflanzenreich bis heute in der Wissenschaft findet.

In seinem 1994 erschienenen Buch One Hundred and One Botanists (Hundert und ein Botaniker) schreibt Duane Isely:

Über Darwin wurde mehr geschrieben als über jeden anderen Biologen […]. Doch Botaniker nennen ihn die wenigsten […]. Dass er über seine Pflanzenstudien verschiedenste Bücher verfasste, wird zwar von allen Darwinisten erwähnt, doch eher beiläufig, etwa nach dem Motto: »Manchmal brauchte der große Denker wohl ein wenig Zerstreuung.«

Darwin hat mehrfach erklärt, er halte Pflanzen für die außergewöhnlichsten Lebewesen, die ihm je begegnet seien: »Mit großer Freude habe ich in der Hierarchie der Lebewesen stets die Pflanzen gerühmt.« In seinem 1880 erschienenen Grundlagenwerk The Power of Movement in Plants (Das Bewegungsvermögen der Pflanzen) äußert er sich näher dazu. Darwin ist ein Forscher alter Schule, der die Natur beobachtet und daraus Gesetzmäßigkeiten ableitet. Wenngleich ihm ausgefeilte Versuchsanordnungen fremd sind, beschreibt er in seinem Werk Hunderte von Versuchen, die er mit seinem Sohn Francis durchgeführt hat, und erläutert, wie vielfältig sich Pflanzen bewegen können. Ihr Bewegungsvermögen beschränkt sich dabei meist nicht nur auf den oberirdischen Teil der Pflanze, sondern betrifft auch die Wurzel, die Darwin als eine Art »Kommandozentrale« betrachtet.

Dem letzten Absatz seiner Werke widmet der britische Naturforscher stets besondere Aufmerksamkeit. Denn dort legt er seine Schlussfolgerungen einfach und allgemein verständlich dar. Ein wunderbares Beispiel dafür ist der berühmte Schluss der Entstehung der Arten :

Es ist wahrlich eine großartige Ansicht, daß der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder nur einer einzigen Form eingehaucht hat, und daß, während unser Planet den strengsten Gesetzen der Schwerkraft folgend sich im Kreise schwingt, aus so einfachem Anfange sich eine endlose Reihe der schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat und noch immer entwickelt.

Im letzten Absatz seines Werks Das Bewegungsvermögen der Pflanzen unterstreicht Darwin seine Überzeugung, dass sich in den pflanzlichen Wurzeln so etwas wie das Gehirn niederer Tiere verbirgt (auf S. 127 f. werden wir darauf noch einmal zurückkommen). Und tatsächlich besitzen Pflanzen Tausende von Wurzelspitzen, von denen jede mit einem »Rechenzentrum« ausgestattet ist. Wir wählen hier bewusst den Begriff »Rechenzentrum«, um noch dem hartnäckigsten Kritiker klarzumachen, dass weder Darwin noch heutige Forscher je behauptet haben, Wurzeln besäßen ein – nussförmiges oder dem menschlichen ähnliches – Gehirn, das bloß jahrtausendelang übersehen worden sei. Vielmehr geht die Wissenschaft davon aus, dass ein pflanzliches Äquivalent in den Wurzelspitzen zahlreiche Funktionen des Tiergehirns ausführen kann. Kein Grund zur Panik also.

Читать дальше