CAMPO DE ARGELÈS-SUR-MER

Jamás un campo de concentración francés adquiría un valor simbólico y pasaría a alzarse metafóricamente hablando como la terrible experiencia de más de un centenar de artistas republicanos recluidos en una extensa playa de terreno arenoso limitado por la mar como el de Argelès-sur-Mer, situado al norte de esta localidad turística y veraniega perteneciente al departamento de Pirineos Orientales, en la región del Languedoc-Rosellón, en la comarca del Rosellón. El siniestro lugar se elevó por encima de los acontecimientos históricos y adquirió, por su simbología, una imagen de espanto plástica, pero también literaria, más allá de cualquier contenido anecdótico que pudiera infringirle el paso del tiempo, el olvido, la manipulación y la desmemoria histórica. Acogió, en los primeros meses de 1939, a más de ochenta mil refugiados republicanos que habían cruzado la frontera francesa, entre ellos, un número considerable de pintores, escultores, grabadores, dibujantes, cartelistas, fotógrafos, arquitectos, historiadores y críticos de arte que, lejos de sucumbir a la derrota, a las humillaciones y a los malos tratos de los guardianes, demostraron, en cambio, una heroica valentía y un espíritu de resistencia, que plasmaron, como era de esperar, en numerosas pinturas, bocetos, esculturas y fotografías que, ahora, pasados los años, constituyen un formidable documento gráfico del tránsito de los republicanos por el que se consideró el más grande de los campos de concentración franceses.

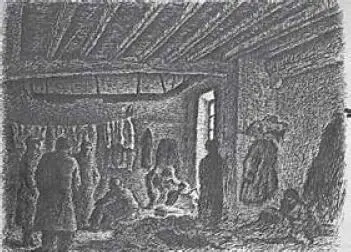

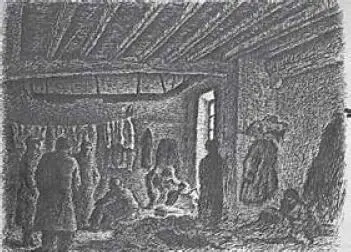

Enrique Climent. “Barracón”. Dibujo.

La playa de Argelès-sur-Mer, en los Pirineos Orientales, al sur de la localidad de Perpinán, bañada por el Mediterráneo, era un lugar frecuentado por los lugareños, los veraneantes y los artistas por su exultante paisaje, sus limpias arenas, sus aguas claras y su suave brisa salitrosa. Un lugar apacible, tranquilo y solitario que, inopinadamente, en los primeros meses de 1939, cambió de aspecto, convirtiéndose en un escenario de horror y tragedia al albergar a varios miles de republicanos en precarias condiciones. Un escenario lóbrego y nada idílico que fue recreado con todo su realismo y dureza, sin ningún retoque halagador y efectista, por un considerable número de artistas de todos los estilos, géneros y técnicas que se inspiraron en él como un canto profundo al triunfo de la supervivencia, de la propia vida y de la creación artística en sí, por encima de la barbarie que amenazaba por destruirles.

Irónicamente aquellas recreaciones de los artistas iban a descubrir un escenario siniestro, casi metafórico, preludio de lo que unos meses después, tras la ocupación alemana, iban a ser los terribles campos de exterminio nazis donde fueron internados miles de ciudadanos franceses. Pero también las imágenes se convirtieron en un toque de atención y un pre-aviso del drama que iban a vivir los refugiados españoles en los campos de exterminio nazis capturados por la policía colaboracionista de Vichy, las SS y la Gestapo en suelo francés.

¿Qué supuso para los artistas plásticos aquella terrible experiencia concentracionaria? ¿Verdaderamente cambio su vida y su arte? El campo de refugiados de Argelès-sur-Mer fue uno de los más grandes y agrupó a gran parte de los derrotados republicanos españoles, entre ellos, a un gran número de artistas plásticos en unas condiciones de supervivencia muy precarias. Para nuestros artistas aquello no era ni mucho menos un centro de acogida, sino un verdadero campo de concentración. Por una serie de desfavorables circunstancias históricas, la tranquila playa, convertida en un improvisado campo de concentración, albergó a varias decenas de creadores que habían cruzado la frontera francesa en un intento de huir de las tropas nacionales. Protagonistas del drama concentracionario se erigieron como testigos testimoniales de la tragedia viva que les rodeaba. Fueron capaces de abrir sus ojos y recrear ese entorno trágico, lacerante y humillante. Así, sus creaciones plásticas participaron por igual del expresionismo más angustioso, pasando por el surrealismo más onírico y fantasioso hasta el realismo más verista, crudo y descarnado.

Tras una azarosa huida hacia la frontera francesa, perseguidos por las avanzadillas del Ejército franquista, y bajo la amenaza constante de las bombas de la aviación legionaria italiana, un importante número de artistas cruzaron por diversos pasos habilitados al país vecino, siendo detenidos por la policía, los guardias móviles y las tropas senegalesas y marroquíes y enviados a este campo, uno de los más grandes y que agrupó en los primeros meses de 1939 a gran parte de los refugiados republicanos, en condiciones extraordinariamente precarias. Muchos de ellos se habían destacado durante la guerra por su compromiso con la legalidad republicana, y que habían desarrollado una intensa actividad como cartelistas bélicos, que habían ilustrado revistas, liderado asociaciones, sindicatos y organismos antifascistas o actuado como comisarios políticos o de propaganda en diversas unidades del Ejército Popular.

Al traspasar su portón principal advirtieron la terrible deficiencia de sus instalaciones básicas y el hacinamiento. Los barracones para albergarse eran insuficientes, apenas existían servicios sanitarios, no había agua potable y la falta de letrinas obligaba a hacer las necesidades en la misma playa. Se vieron obligados a excavar agujeros en la arena de la playa para guarecerse con maderos, cartones, ramas y mantas del frío, del viento y de la lluvia. Durante los primeros seis días apenas se distribuyó agua y alimentos, y los que se entregaron eran escasos. Los más desesperados ingirieron agua salobre del mar, lo que provocó una epidemia de disentería. La falta de higiene favoreció la aparición de enfermedades contagiosas como la sarna y el tifus y gran cantidad de parásitos, como los piojos y chinches. Y todo ello bajo la estricta vigilancia de gendarmes y tiradores senegaleses que imponían una férrea disciplina militar a esa multitud de depauperados, famélicos y enfermos combatientes republicanos que habían luchado con bravura y heroísmo a los militares rebeldes y a sus aliados fascistas en diversos frentes de batalla.

Pese a esas circunstancias desfavorables de supervivencia, los artistas plásticos demostraron su fortaleza, su deseo de resistencia y su capacidad creadora participando en distintos proyectos culturales, expositivos, formativos y periodísticos. Para desarrollarlos se crearon los “barracones de cultura”, que no eran más que improvisadas construcciones de madera dotadas de algunos medios, como mesas, sillas y pizarras, para poder impartir instrucción diaria a los refugiados o en el caso de los artistas servir de improvisados estudios o talleres para realizar sus obras. Allí se editaron los primeros meses varios boletines informativos y se llevaron a cabo varias exposiciones que reunían pinturas, esculturas y dibujos realizados por los artistas refugiados, entre ellos, el pintor gallego Arturo Souto y el dibujante y caricaturista valenciano “Gori” Muñoz. En mayo de 1939 apareció el Boletín de los Estudiantes de la FUE , que elaboró un grupo de jóvenes graduados de la Escuela Normal de Valencia y las revistas La Barraca y Desde el Rosellón . Pero, sobre todo, los artistas llevaron a cabo una importante labor creativa personal, en muchos casos a escondidas, y con riesgo para su integridad física, ya que estaba prohibido dibujar, tomar imágenes y sacar fotografías de las instalaciones del campo. Sus obras se convirtieron en un verdadero documento gráfico que nos permite ahora conocer cómo se desarrolló la vida de miles de refugiados españoles en el campo de concentración a través de imágenes no sólo lacerantes y terribles, sino también líricas e incluso humorísticas.

Читать дальше