Ahora ya había oscurecido, el aire era frío y húmedo. Lou se estremeció mientras seguía a Homer por el lado meridional de la casa, donde él le mostró la bomba de agua exterior de mango largo y la letrina, un cobertizo más de la serie que poblaba el jardín trasero. Tenía dos orificios y ella advirtió, divertida, que las tapas eran antiguos reflectores de farolas, esmaltados y moldeados como los bordes de una empanada.

Hizo ademán de volver a la casa porque fuera estaba oscuro, tenía frío y se sentía cansada, pero Homer se la quedó mirando, incómodo, balanceándose sobre los pies. Lou se preguntó si iba a tocarla o a criticarla. Quería entrar e instalarse. Había sido un día muy largo y tenía mucho en qué pensar. Estaba impaciente.

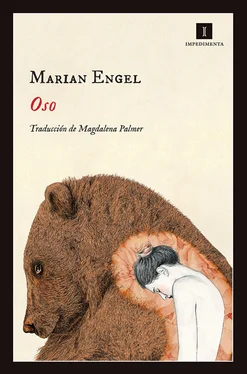

—¿Alguien te ha hablado… del oso? —preguntó Homer.

Al parecer, siempre había habido un oso allí. Ese lord Byron que tanto le gustaba al primer coronel había tenido un oso. Jocelyn Cary tenía un oso. Y allí seguía habiendo un oso. La tía de Joe King, Lucy Leroy, de cien años, aunque quién lo diría, había cuidado del animal tras la muerte de Cary. Ahora Lucy se había ido. El oso estaba ahí detrás, seguramente dormía. Pero ella tenía que saber lo del oso.

—Los osos no me entusiasman. La verdad es que no me gustan las mascotas. Tal vez un perro que sepa cazar…, y alguna vez habré cuidado de un bicho herido, pero los Cary tenían esa manía de los osos y, cuando Cary murió, ¿qué íbamos a hacer? Ahí estaba. Conque sin dar muchas explicaciones a los abogados, nos lo quedamos. Joe y Lucy han cuidado del animal. Tiene su propio establo ahí atrás, en la cabaña de troncos que fue la primera construcción de la isla. Eres de Toronto, te encantará esa antigua cabaña de troncos. Es un oso viejo, pero no tiene mal genio.

»Me desconcertó un poco saber que enviaban a una mujer. Esperaba a un hombre, no sé por qué.

»Está aquí y pertenece a este lugar. No sé de dónde lo sacaron, no hay osos por los alrededores. Y, aunque puede que Lucy lo sepa, se ha ido a casa de su sobrina. No se me ocurría cómo diantres contártelo, pero me caes bien. Le pregunté a Joe antes de que se fuera y me dijo: “Que lo trate como a un perro”. Pero no te confíes demasiado hasta que el oso te conozca, porque es bastante viejo… Nadie recuerda exactamente cuánto, pero viven entre veinticinco y treinta años, conque muy joven no será. Yo vine aquí recién acabada la guerra y no recuerdo a ningún osezno, aunque claro, tampoco he pasado mucho tiempo en la isla. Cary no buscaba compañía, excepto cuando no le quedaba otra porque tenía que hacer algún pedido a la tienda, muy de vez en cuando.

»Joe ha dejado en el cobertizo cincuenta kilos de comida para perro. Cualquier otra cosa que encuentres allí ha salido del dinero que el instituto nos envió cuando nos dijeron que vendrías.

»La verdad es que yo no sé qué haría si alguien me endilgase un oso. Lo único que puedo decir es que Lucy asegura que es un buen oso… Sé que a algunas personas no les gustan los indios y que no aguantan la bebida, pero por aquí respetamos a Lucy y, si ella dice que es un buen oso, pues me atrevo a pedirte que le des agua y comida mientras estés aquí y luego ya decidiremos qué hacer.

En cuanto terminó su atropellado discurso, Homer miró los árboles oscuros que había detrás de la casa iluminada, meneó la cabeza, posó una mano en el brazo de Lou y la guio mientras subían los escalones del porche. Ya en la puerta principal le dijo que al día siguiente intentase navegar sola hasta el puerto. Si a las cuatro no había aparecido, él cruzaría para ver qué pasaba. El truco era virar a la izquierda cuando la desembocadura se abría al canal principal.

Luego llamó a su hijo y se largó.

Lou entró y se sentó aturdida a la mesa de la

cocina. Oyó el ruido de la motora alejándose; después, nada. Abrió dos puertas para ver crepitar el fuego del dormitorio. Así que este era su reino: una casa octogonal, una sala llena de libros y un oso.

No lograba asimilarlo. Estaba perpleja. Tenía que haber una palabra para aquel maravilloso hallazgo: alegría, golpe de suerte, cualquier cosa que llegaba de casualidad… ¡Ah, sí, buena fortuna! Sin abandonar su trabajo, que le encantaba, la habían depositado en una gran mansión de la provincia, a principios de verano y en una de las mejores zonas de vacaciones. Estaba algo aislada, pero siempre había disfrutado de la soledad. Y la idea del oso resultaba maravillosamente isabelina y exótica.

Encendió la lámpara de gas de la cocina sin excesivos problemas: acercó una cerilla, abrió la llave y oyó que prendía con una suave crepitación. Alumbrada por el cálido resplandor, puso a hervir el agua que había sacado con un cucharón del cubo de granito que había junto al fregadero. El agua estaba fría y olía a azufre. Ahora también hacía frío dentro de la casa.

Se preparó una taza de té que llevó al dormitorio en penumbra, donde se sentó en un largo sofá curvo a contemplar el fuego. Nunca sabría qué absurdo azar la había llevado hasta allí. Seré feliz, murmuró para sí.

Uno de sus tíos del campo, para decir que había tenido buena suerte, utilizaba la expresión: «He metido los pies en una tina de mantequilla».

Lou tenía los pies fríos. Se quitó las botas y calentó los calcetines en el fuego. Al inclinarse, notó el cansancio que la invadía: la alegría era agotadora. Buscó el saco de dormir entre el equipaje y lo extendió sobre el sofá. Detrás, la inmensa cama del coronel parecía formidable y también muy húmeda. Ordenó la cocina, apagó la luz, se desabrochó el sujetador y se metió vestida en el saco. Se durmió escuchando el crepitar del fuego.

Despertó temprano. Tenía frío. Mucho frío. Se bajó el jersey, subió el saco de dormir y se revolvió hasta encontrar una postura cómoda. Entretanto, olfateó el aire puro y frío, y recordó dónde estaba. La casa olía a humo de leña y a hierba nueva.

Se levantó a las siete y se calzó las botas antes de salir a inspeccionar su reino.

Era majestuoso. Cien metros de ribera se habían transformado en amplios prados que empezaban a reverdecer. Una hilera uniforme de magníficos arces en flor bordeaba la orilla. Más allá corría la plata del río, que serpenteaba en los bajíos y desaparecía de nuevo entre los raquíticos abedules y la maleza. No se veía ninguna otra casa.

Permaneció muy quieta en la orilla, consciente de que cada movimiento, hasta el roce de sus manos en los bolsillos, producía un sonido foráneo. Saboreó la novedad que la rodeaba, las varas amarillas de los sauces jóvenes en la linde del bosque, la escorada caseta de las barcas, los verdes retoños de los árboles, y luego se volvió hacia la increíble casa.

La blanca mole poliédrica resplandecía bajo el sol temprano. El porche de techo negro colgaba como un delantal de la planta baja y las ventanas de la primera eran amplias y resplandecientes. En el tejado, dos chimeneas y un lucernario se alzaban como la copa de un sombrero. Lou apenas podía creerse aquella perfección.

Entonces se acordó del oso. No había sido un sueño. Ese hombre, ese Homer, le había dicho que detrás de la casa había un oso. Al principio le había resultado una idea maravillosamente extravagante, pero al parecer allí había un oso de verdad. Que ahora ya sería un oso hambriento. Debía ir a echar un vistazo. De nada servía aplazar el momento.

Se preguntó si el oso sería buena compañía.

No le entusiasmaban los animales. Había tenido un cachorro y sintió mucho que lo atropellaran, pero no lo había echado en falta. En cierta ocasión visitó una granja donde le habían molestado los gatitos, pero los terneros le gustaron. Y ahí acababa su historia. Un punto de partida cuestionable para un oso.

Читать дальше