Technische Entwicklungen wurden in Bezug auf ihr künftiges Potenzial manchmal völlig falsch eingeschätzt. Einige wurden unterschätzt, und man hat noch viele Jahre gebraucht, um eine Erfindung wirklich sinnvoll zu nutzen. Andere wurden hingegen überschätzt, man glaubte Zeichen einer neuen Zeit vor sich zu haben. Diese überschätzten Erfindungen verschwanden aber bald wieder aus der allgemeinen Aufmerksamkeit, weil ihr Nutzwert halt doch nicht so hoch war.

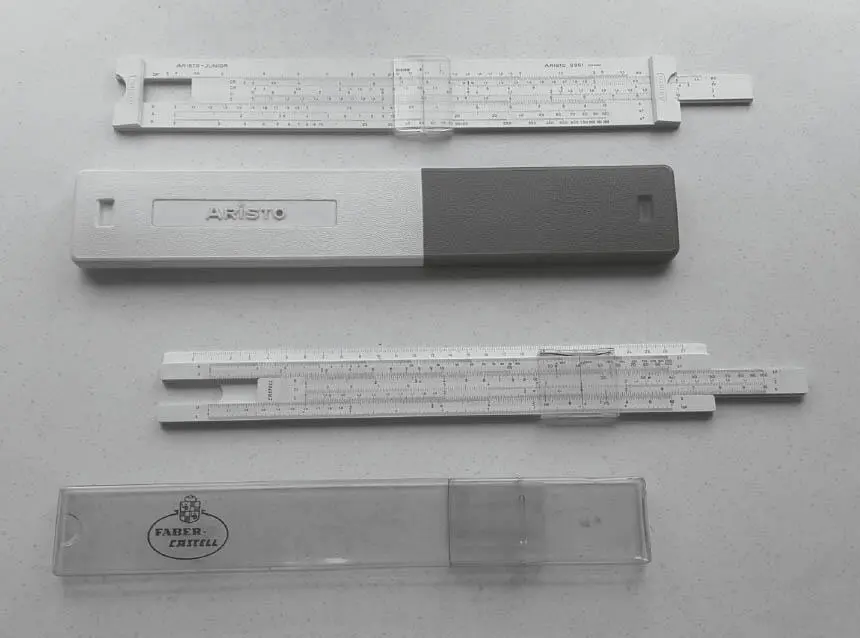

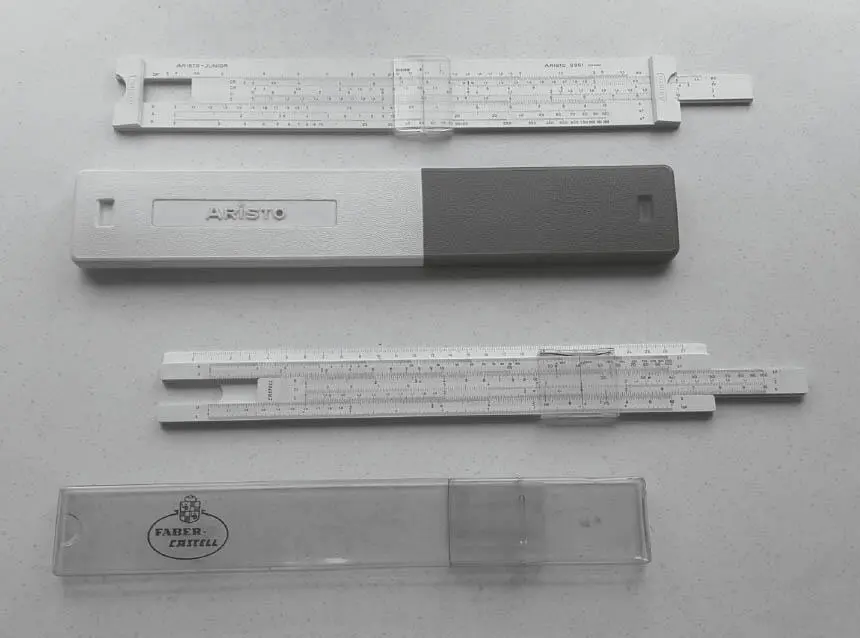

Zwei Rechenstäbe aus der Zeit vor dem Werden der Informationsgesellschaft. Solche Geräte waren vor der Entwicklung der elektronischen Taschenrechner in der Praxis unentbehrlich. Das hier oben abgebildete Exemplar – Fabrikat Aristo – war (m)ein Schulrechner in den 1970er-Jahren. Unten ein komplizierteres Modell – Fabrikat Faber-Castell – wohl vom Anfang der 1980er-Jahre. Es ist eine Leihgabe von Prof. Dr. Christine Giger-Hofmann .

Ein Computer in der Schule – am Gymnasium in Michelstadt (1980 – 1981)

Es wird von der Akzeptanz und der Wertschätzung der ersten Computer im betrieblichen und schulischen Alltag berichtet und wie man damit begann, ein Fach »Programmieren« in der Schule anzubieten und zu lehren .

Zu Beginn der 1980er-Jahre wurde an einigen – allerdings noch sehr wenigen – Schulen ein neues, damals super-fortschrittliches Wahlfach angeboten. Man konnte als Schüler nun »das Programmieren« lernen. Am Gymnasium in Michelstadt im Odenwald, das ich damals besuchte, besaß man bereits einen Schulcomputer. Er war der zweite an einer Schule in Hessen überhaupt, nur ein Gymnasium in Darmstadt hatte bereits vor der Odenwälder Schule einen Computer beschafft. Dies ist ein erster der unglaublichen Zu- und Glücksfälle, von denen dieser Bericht mitunter handelt. Dieser Umstand rechtfertigt es, dass in diesem Bericht manchmal eine subjektive auf Erinnerungen basierende Perspektive »eingenommen werden muss«. Die damaligen Anfänge des Programmier-Unterrichts sind sehr schlecht bis gar nicht dokumentiert. »Das weiß niemand mehr«, war die Auskunft von befragten Fachkollegen der »Gesellschaft für Informatik e.V.« (GI). Im Regelfall war ein Schüler meines Alters in der Schule im Mathematik- und Physik-Unterricht noch mit Rechenstäben, auch »Rechenschieber« genannt, vertraut gemacht worden. Diese Geräte hatten ein Plastik-Etui, um ihre empfindliche Mechanik zu schonen.

Natürlich gab es Anfang der 1980er-Jahre in den größeren Unternehmen und Behörden schon eine Elektronische Datenverarbeitung (EDV) als eine eigene spezielle Abteilung. In diesen EDV-Abteilungen saßen die Jünger des Herman Hollerith und wandelten Handschriftliches in maschinenlesbare Lochkarten um. Sie ließen Programme auf riesigen und wahnsinnig teuren Rechnern laufen und produzierten damit Listen auf seitlich gelochtem grünlichem Endlos-Papier. Der Gebrauch von Computern war absolut nicht jedermanns Sache. In privaten Haushalten gab es einen – höchstens einen – Taschenrechner, aber darüber hinaus im Alltag praktisch überhaupt noch keine Computer. Sie waren noch eine echte »rocket science«. Nur Raumschiffe, wie die des Apollo-Programms, hatten seinerzeit einen Bordcomputer. An Bordcomputer in einem normalen PKW oder gar an Computer am Lenker eines Fahrrads – an so etwas dachte damals niemand. Solche Anwendungen waren noch Lichtjahre entfernt. Personen, wie Professor Thomas Wolf, waren aber schon zu Beginn der 1980er-Jahre echte »EDV-Profis«.

Professor Dr. Thomas Wolf, Berlin

Exkurs – Die IT-Abteilung und ihre Leitung im Wandel der Zeit. Der teure, aber kostenoptimierte Zentralrechner im Batch-Betrieb

Wenn man das liest, dann sollte der Bericht von Georg Rainer Hofmann durch einen Bericht vom Wandel der Funktion der Informationstechnik (IT) in den gewerblichen Betrieben ergänzt werden. In der entwickelten Informationsgesellschaft wird die betriebliche IT kaum noch bewusst wahrgenommen, obwohl sie von fast allen Berufstätigen intensiv genutzt wird. Aus meinen eigenen Erinnerungen kann ich diesen nicht unwichtigen Aspekt gerne erläutern.

Nach meiner Assistentenzeit an der Universität Freiburg begann ich im Jahr 1977 meine Berufslaufbahn in der Abteilung »Wissenschaftliche Datenverarbeitung« bei der Firma Merck KGaA in Darmstadt. Ich war als Biostatistiker ein Nutzer der IT und gleichzeitig ein Entwickler von Computerprogrammen für statistische Verfahren. Mein Mentor bei Merck war damals Prof. Dr. Wolffried Stucky, der spätere Gründer und langjährige Leiter des Instituts für angewandte Informatik und formale Beschreibungsverfahren (AiFB) an der Universität Karlsruhe. Im Jahr 2009 sollte ein »Karlsruhe Institut für Technologie« (KIT) als Fusion der Universität Karlsruhe mit dem Forschungszentrum Karlsruhe gegründet werden. Später war ich selbst lange Jahre am AiFB des KIT als Honorarprofessor tätig.

Die Gesamtheit der IT bestand damals bei Merck aus einem Zentralrechner für primär kommerzielle Anwendungen. Er war aber auch für wissenschaftliche Anwendungen, wie meine Statistik, der einzige verfügbare Rechner. Diese Art »Statistik« umfasste dabei sowohl die statistische Auswertung von Tierversuchen und klinischen Studien als auch frühe »Big Data« Anwendungen, wie Untersuchungen zur Effektivität des Einsatzes von Ärztebesuchen. Mit dem Rechner kommunizierte man mittels Lochkarten – als Eingabemedium – und grüngestreifter 132-stelliger Listen, gedruckt auf dem sogenannten »Schlafanzugpapier« als Ausgabemedium.

Mit dem Rechner gab es also keinen isochronen Dialogbetrieb in Echtzeit, das war damals noch nicht möglich. Der Rechner wurde im sogenannten »Batch« betrieben. Ein Batch ist auf Englisch ein »Stapel«. Und die Daten hatten ja in der Tat die Form von Lochkarten- oder Papier-Stapeln. Die Eingaben als Lochkartenstapel arbeitete der Rechner pro Auftrag vollständig und sequenziell ab. Der Begriff der »Stapelverarbeitung« wurde noch viele Jahre später generell für nicht-interaktive Systeme benutzt. Die Logistik für beide Batch-Medien, also der Weg von meinem Schreibtisch über das Werksgelände zum Rechenzentrum und zurück, wurde per PKW abgewickelt.

Dem eigentlichen Management der IT kam ich erst gegen Ende der 1970er-Jahre näher. Der Grund dafür war meine Unzufriedenheit mit der IT. Mit der Möglichkeit der dezentralen Eingabe von Lochkarten und dezentralem Ausdruck wurden mir als Nutzer die unsagbar langen Brutto-Rechenzeiten transparent. Es war ein ziemlicher »waste of time«, an meinem Schreibtisch auf die Antwort des Zentralrechners auf einen Rechenauftrag zu warten. Zugegebenermaßen stellten meine statistischen Verfahren eine gewisse Herausforderung für die damalige IT dar. Auf jeden Fall wollte ich als Anwender wissen, warum IT so arbeitet, wie sie arbeitet.

Ziemlich schnell lernte ich, dass der Fokus der verantwortlichen Leitung der IT – »narrow minded« – nur auf den Kosten des Großrechners lag. Mehr als ein Jahr lang wurde etwa diskutiert, ob man den Hauptspeicher des Zentralrechners von 800 KB auf 1,5 MB aufrüsten sollte. Die Wartezeiten der Nutzer spielten in diesen Überlegungen kaum eine Rolle, die Kosten von deren Leerlaufzeiten auch nicht. Man versuchte damals, um das Jahr 1980 herum, stattdessen durch ein eigenes quasi »Datenbanksystem« die Plattenumdrehungen und damit Zugriffszeiten auf den Speicher zu optimieren.

Sogenannte »Strategische Überlegungen« zur IT-Entwicklung fanden im Gespräch mit Vertretern des Hauptlieferanten »International Business Machines« (IBM) statt – die Frage, welche neue technische Rechnergeneration wann beschafft werden sollte. Ab dieser Zeit – und noch weitere Jahrzehnte lang – vertrat ich die Position: »Wenn man die IT-Kosten ohne Rücksicht auf den Nutzen der Anwender optimieren will, dann sollte man besser gleich die gesamte IT abschaffen.« Das wäre die konsequenteste und gleichzeitig sparsamste Lösung. Denn unabhängig von der zu erbringenden Leistung nur »sparen zu wollen«, das ist ein sehr triviales Ziel.¶

Читать дальше