USOS ARQUITECTÓNICOS DEL AZULEJO EN LA HABANA

LAS TIPOLOGÍAS DESCONOCIDAS

A pesar de la amplia utilización del azulejo en la arquitectura habanera, hay una serie de tipologías usuales en tierras valencianas de donde proceden la casi totalidad de las azulejerías del periodo colonial que no arraigan en la capital de Cuba. Citamos algunas:

Arquitectura religiosa

Arrimaderos historiados

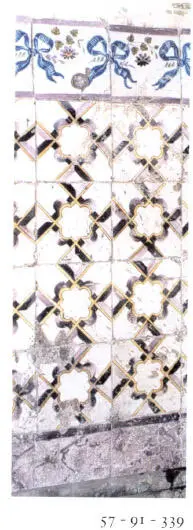

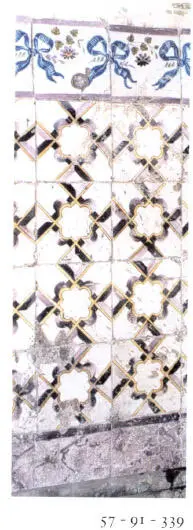

Resulta clamorosa la ausencia de azulejería religiosa historiada. Es cierto que los conventos, tras la desamortización de Mendizábal igual que sucedió en España fueron enajenados y objeto de diversos usos que en algunos casos los han modificado sustancialmente. Es posible que existieran arrimaderos o pavimentos de encargo que no conocemos; también es verdad que en algunos edificios religiosos las alteraciones sufridas no han supuesto la desaparición de azulejerías preexistentes; así en el convento de Santa Teresa de Jesús (Las Teresas) (cfr. 57) persiste no sólo el arrimadero original de la portería, sino en dependencias interiores, ahora pequeñas viviendas se conservan los chapados también originales de los excusados de las celdas de las monjas. Aunque se trata de un caso excepcional de piezas seriadas de uso común a la arquitectura civil. Seguramente los primeros azulejos llegados a La Habana fueron los destinados al convento de San Francisco (cfr. 3 a 6 y 420 – 421). Pero las iglesias de La Habana Vieja están vacías no ya de fungibles pavimentos de azulejos sino de arrimaderos que cumplen una función práctica en un ámbito de acceso y utilización pública; en tierras valencianas, sin embargo, conocieron hasta mediados del siglo XIX un gran esplendor con cartuchos rococó y luego clasicistas que encerraban escenas alusivas a las advocaciones veneradas y que formaron parte de “programas” que a veces afectaron a todo el interior de templos de cierta envergadura como el de San Sebastián (1739 c.) de los mínimos; San Andrés (1775 c.) de los carmelitas o la capilla de la Comunión y la celda de San Luis Beltrán en el antiguo hospital de Pobres Sacerdotes (1780), todos en la ciudad de Valencia. El caso resulta más extraño teniendo en cuenta la proliferación de arrimaderos en las casas de La Habana que luego analizamos; hay que esperar al gran conjunto historiado del Carmen, ya en el periodo poscolonial, para encontrar lo que pudiera haber sido habitual en la arquitectura religiosa cubana.

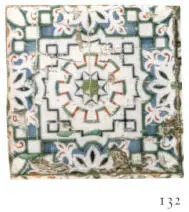

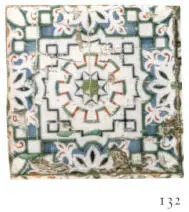

El caso del antiguo convento de Belén es distinto. Allí se encargaron a las Reales Fábricas de Azulejos de Valencia, a finales del siglo XVIII, arrimaderos y pavimento a juego de los que no hay rastro alguno in situ; pero este hecho permite suponer que algo similar pudo ocurrir en otros conventos e iglesias aunque no pervivan en la actualidad. El nuevo destino hospitalario del gran convento de Belén, tras la exclaustración, hizo que las antiguas dependencias se chaparan por razones higiénicas con una inmensa zocalada de serie aún existente (cfr. 132 y 377).

Los paneles de pintura religiosa

Otra de las tipologías frecuentes en la azulejería española –Sevilla, Talavera, Cataluña– pero que alcanza por calidad y cantidad su punto culminante en la producción valenciana a partir de 1745, son los cuadros cerámicos de temática religiosa, santos, santas, la Virgen María en distintas advocaciones, la Trinidad, las Animas del Purgatorio, etc., con las más variadas conbinaciones a gusto del comitente que aparecen por todas partes. Tienen una variada ubicación, pero sobre todo se colocaron en las fachadas de las casas, formando parte a veces del plan constructivo original, y en otras –las más frecuentes– en zonas de buena visibilidad desde la calle, porque eran objeto de celebraciones festivas (novenas, refrigerios comunitarios, danzas, fuegos de artificio, etc.) y estaban sufragados por los vecinos 25; la ciudad y los pueblos valencianos se llenaron paulatinamente de estos paneles que permiten el mejor seguimiento puntual de la evolución de la pintura cerámica a lo largo de casi dos siglos.

Pues bien, en La Habana esta tipología resulta tan extraña que se reduce a dos obras conocidas por nosotros: el San Francisco de Paula de principios del siglo XVIII en la calle Inquisidor, que está ubicado en el interior de la casa que lo acoge y el San Francisco de Asís ya de mediados del XIX de la calle Emperador, cuyo emplazamiento actual en un patio interior no es original.

Hay unos escasos fragmentos de un tercero –seguramente de un San Martín– que parece del XVIII tardío conservados en el Gabinete de Arqueología de la Ciudad, pero cuyo origen es completamente desconocido.

Ya del periodo poscolonial es el San Nicolás –seguramente tic Manises (Valencia)– emplazado, como adición posterior al periodo de construcción, en el tímpano de un severo frontón triangular sobre entablamento y columnas dórico toscanas en la fachada de la iglesia de su nombre en la calle homónima y que por su estilo resulta evidentemente inadecuado.

Los Via Crucis

Los conjuntos con secuencias de catorce paneles que representan distintos momentos de la Pasión de Cristo, desde su prendimiento en el Huerto de los Olivos hasta el Santo Entierro –el Via crucis – fueron otro de los productos más repetidos en las fábricas de azulejos valencianas desde la segunda mitad del siglo XVIII; se colocaban muchas veces en casalicios en colinas cercanas a las poblaciones – Calvarios 26–, o cuando eso no era posible en calles vecinas a los templos parroquiales; incluso en el interior de jardines conventuales o claustros cuando no existían huertos o espacios al aire libre adecuados. Todas las parroquias y todos las poblaciones valencianas tuvieron al menos uno propio. Además, aunque en mucha menor cantidad, otros conjuntos como los Siete dolores de la Virgen o los Dolores de San José se instalaron también para excitar la devoción y como centro de ceremonias litúrgicas con las que la iglesia católica quiso contrarrestar el laicismo, el racionalismo y el anticlericalismo del siglo de las luces y luego de la modernidad. En La Habana no hemos podido hallar ni un solo ejemplo.

Laudas sepulcrales y lápidas funerarias

Las laudas sepulcrales de azulejos no fueron muy frecuentes en la producción valenciana y se limitan a un área geográfica muy concreta, la antigua diócesis de Segorbe (Castellón) que pertenece actualmente a la provincia de Valencia. Desde finales del siglo XVIII sí se hicieron placas funerarias para cementerios en Alcora y luego en azulejerías valencianas. Se colocaron sobre los enterramientos en ermitas –las de San José y San Félix en Xàtiva (Valencia) tienen los conjuntos más completos de las primeras décadas del siglo XIX– y en cementerios 27. El La Habana no hemos podido documentar ningún ejemplo de esta tipología cerámica.

Arquitectura civil

Pavimentos

En Valencia son constantes en las casas de cierta prestancia durante la primera mitad del siglo XIX los pavimentos de azulejos; en La Habana no tenemos constancia de la existencia de ninguno, ni civil ni religioso. O bien son de mármol blanco importado, o luego, a partir del último cuarto del siglo XIX se resuelven, cuando este material resultaba prohibitivo, con baldosas hidráulicas, o con mosaicos importados igualmente de Valencia (de Nolla en Meliana, en los alrededores de la ciudad, o bien de La Alcudiana , a unos 70 Km al sur) o de Cataluña. En el Gabinete de Arqueología de La Habana se conservan efectivamente restos de esos mosaicos de Nolla con dorsos impresos. Sucede lo propio en Valencia y el uso del azulejo para pavimentos desaparece. Esto es motivo de preocupación para los fabricantes que se lanzan a una frenética carrera para afrontar la competencia de la baldosa, ya sea abaratando los costes, insistiendo en que los procedimientos de colocación son más sencillos que los del mosaico o produciendo un tipo de azulejo que imita el diseño del mosaico y que por supuesto llega a La Habana (cfr. 173 a 209). El conjunto de solerías de baldosa hidráulica de origen español en La Habana Vieja –no estudiado– es posiblemente el más importante de los que perviven in situ en la actualidad.

Читать дальше