geboren am 12. Januar 1946 als Rita Maria Wismer aus Aadorf (TG)

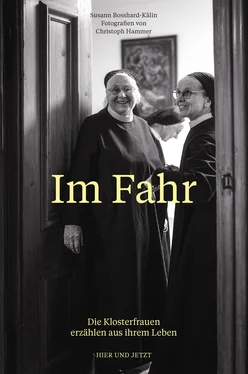

Als Töpferin fertigte Schwester Matthäa Krippenfiguren und «Weihnachtstürme». – Die Stoffe für liturgische Textilien werden aus Seide, Wolle und Leinen auf Webstühlen im Atelier der Paramentenwerkstatt gewoben (nächstes Bild).

Im August 2017 unternimmt die ganze Gemeinschaft zum Gedenkjahr von Bruder Klaus eine Pilgerreise nach Flüeli-Ranft. Es ist einer der seltenen Ausflüge der Klosterfrauen.

Viermal im Jahr haben wir Schwestern die Möglichkeit, einen Wüstentag, wie wir sagen, einzuziehen. Letzte Woche war es bei mir so weit. Wir können ihn als persönlichen Einkehrtag gestalten. Es ruft keine Glocke zum gemeinsamen Gebet oder zu den Essenszeiten, und wir arbeiten nicht. Ich erwartete also einen verregneten Tag, an dem ich mich in die Klause zurückziehen und in Stille lesen und beten wollte. Aber die Sonne schien schon in der Früh. Und so zog es mich mit einem belegten Brot, zwei Fläschchen Holunderblütensirup und einem Buch übers Pilgern in die Natur ausserhalb der Klostermauern. Durch den Wald in Richtung Geroldswil kam ich an die Limmat und setzte mich später am Fluss auf einen Findling. Ich liess die Umgebung auf mich wirken, überlegte, wo ich stehe in meinem Leben, hatte Zeit und Musse, zu sein, zu beten und einfach in mich hineinzuhören – einen Tag lang in meinem eigenen Tempo zu leben.

Ich heisse Schwester Matthäa – das ist die weibliche Form von Matthäus. Zur Einfachen Profess, wenn wir uns für drei Jahre im Kloster verpflichten, bekommen wir als Sinnbild für ein neues Leben auch einen neuen Namen. Simone hätte mir gefallen, nicht aber der Priorin. Sie schlug Matthäa vor. Ein völlig fremder Name. Ich trug den Vorschlag mit mir herum, und nach einigen Monaten im Noviziat freundete ich mich mit ihm an. Ja, ich fand den Namen immer klösterlicher – zudem konnte man ihn nicht verunstalten. Trotzdem, etwas irritierte mich, und ich besprach es mit unserem → Spiritual: Die Redensart «Heute ist Matthäi am Letzten!» ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Zu meinem Erstaunen erfuhr ich, dass die Bedeutung der Wendung gar nicht pessimistisch und hoffnungslos, sondern positiv in die Zukunft gerichtet ist. Sie stammt vom allerletzten Vers im Matthäus-Evangelium, der heisst: «Ich bin bei euch, alle Tage, bis zum Ende der Welt.» Tröstlich. Warum sollte ich also nicht Matthäa heissen?

Ich denke, unser Leben gleicht einer Wendeltreppe. Es geht aufwärts oder auch runter, aber immer weiter und weiter. Das Leben ist für mich kein Kreis, Leben fliesst hin zu Gott, schlussendlich.

Das Symbol der Wendeltreppe habe ich in einem «Weihnachtsturm» in Ton interpretiert. Fünfzig Figürchen stehen auf dem Treppenweg hinauf; sie versinnbildlichen die Heilsgeschichte von der Erschaffung des Menschen über die Verkündigung an Maria, die Geburt im Stall, die Flucht nach Ägypten bis zu Tod und Auferstehung Jesu. Es gehören auch Zwischenböden dazu. Zwischen Hoch und Tief ist das Mittendurch, der Alltag. Das Aushalten des Unspektakulären, wenn das Leben ruhig fliesst, ist auch wichtig. Der Turm stellt für mich das Wachsen, vielleicht auch mein Wachsen im Klosterleben dar. Ich bin froh, dass er nicht verkauft wurde. Denn das meiste, was ich in dreissig Jahren an Kunsthandwerklichem schuf, ist in der Welt draussen. Der Turm blieb. Das ergab sich so. Er war für die Person, die ihn bestellt hatte, schliesslich zu teuer. Mein Glück! Die Leidenschaft fürs Arbeiten mit Ton wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Erst im Kloster durfte ich meine handwerkliche Gabe erkennen und entwickeln. Ein Geschenk.

Ich bin in der Nähe von Stettfurt aufgewachsen. Der Thurgau ist mir sehr lieb. Er ist mein Ursprung. Am 12. Januar 1946 wurde ich daheim auf unserem Bauernhof im Weiler Chöll geboren, getauft auf den Namen Rita Maria. Mein älterer Bruder Guido war zwei Jahre vor mir zur Welt gekommen, der jüngere, Beda, zwei Jahre nach mir. 1951 kam Edith und 1959 als Nachzüglerin Brigitte dazu. Unsere Grosseltern väterlicherseits lebten mit uns auf dem Hof, der schon seit Generationen den Wismers gehörte.

Ich war ein ruhiges Kind, das lieber mit Puppen spielte, strickte und Puppenkleider nähte, am Holzherd Suppe oder Omelette kochte, als im Stall zu helfen. Es war Nachkriegszeit, und wir mussten zu allem Sorge tragen. Wir waren eine religiöse Familie, aber nicht frömmlerisch. Fleisch gab es bei Tisch meist nur für die Erwachsenen. Für uns Kinder legte Mutter jeweils ein Brotmutschli als Ersatz in die Fleischsauce – eine herrlich mundende, unvergessliche Kindheitserinnerung! Den ersten Mantel schneiderte Mutter für mich aus ihrem eigenen, alten – mein Stolz war fast grenzenlos. Welches gleichaltrige Mädchen in der Gegend hatte schon einen Mantel!

Da wir abgelegen wohnten und zu Fuss eine halbe Stunde unterwegs waren bis hinunter ins Dorf Stettfurt, galten wir in der Schule manchmal als Aussenseiter. Wir konnten nicht wie unsere Kameraden nach der Schule auf dem Pausenhof spielen, sondern hatten einen weiten Heimweg. Die Schule hätte es von mir aus gar nicht gebraucht. Zu Hause bei Mutter und im Haushalt hätte ich mich gut verweilen können! Sieben Primarschuljahre absolvierte ich in Stettfurt dann doch und wurde für die achte Klasse zu den Dorothea-Schwestern nach Flüeli-Ranft geschickt, gefolgt von einem Haushaltsschuljahr in Freiburg bei der gleichen Schwesterngemeinschaft. Dort entstand mein Berufswunsch: etwas tun für und mit Kindern.

Als 17-Jährige, nach einem Praktikum in einer Kinderkrippe in Genf und einem Haushaltslehrjahr bei einer Familie in Frauenfeld, begann ich mit der einjährigen Ausbildung als Wochenpflegerin in der katholischen Pflegerinnenschule Alpenblick in Hergiswil. Die Ausbildung war anspruchsvoll, aber ich fühlte mich in meinem Element, liebte vor allem die kleinen Kinder. In der Institution, die ein Durchgangsheim für alleinstehende Mütter mit ihren Kleinen war, lebten sechzig bis siebzig Kinder, vom Neugeborenen bis zum bald zweijährigen Kleinkind. Sie wohnten, getrennt von ihren arbeitstätigen Müttern, wochentags bei uns im Heim und brauchten viel Zuwendung. Leider hatten wir, mit bis zu 14 Kindern pro Gruppe, immer zu wenig Zeit. Das schmerzte mich. Darüber hinaus hiess es, wir dürften uns nicht an sie binden – wir könnten die Kleinen ja nicht mit nach Hause nehmen!

Mit dem Schulabschluss in der Tasche begann ich bei verschiedenen Familien im Luzernischen und in der Ostschweiz als Wochenpflegerin zu arbeiten. Angestellt war ich beim Katholischen Frauenbund, der meine Einsätze koordinierte. Innerhalb von wenigen Stunden musste ich mich immer wieder auf neue Familiensituationen einstellen. Von null auf hundert. Ich betreute und pflegte die Babys, half im Haushalt, und es kam vor, dass ich sogar bei Hausgeburten dabei sein durfte.

Für noch mehr Sicherheit und Fachwissen im Haushalt besuchte ich im Jahr 1965 den Sommerkurs an der Bäuerinnenschule im Kloster Fahr. Meine Mutter hatte mir den Kontakt über eine Zürcher Verwandte verschafft. Mit Ordensfrauen hatte ich immer gute Erfahrungen gemacht, ich mochte sie.

Читать дальше