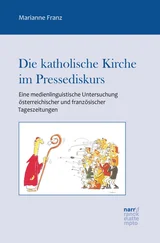

Gerade die religiöse Prägung McLuhans hat zu einer größeren Rezeption im Raum von Kirche und Theologie beigetragen und er wird vereinzelt als prägende Gestalt eines „katholischen Medienzeitalters“ 56betrachtet.

Lässt sich McLuhan als eine der Gründungspersönlichkeiten moderner Medienwissenschaften betrachten, ergibt sich mit deren Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine beachtliche Fülle an philosophischen Theorieansätzen. 57Sie sind eng verbunden mit soziologischen und philosophischen Theorien der Postmoderne, was insbesondere für die Diskursanalyse von Michel Foucault und die Dekonstruktion von Jaques Derrida bedeutsam ist. Sie gehen bei Frank Hartmann 58und Mike Sandbothe 59in die Entwicklung eigener Medienphilosophien über.

Neben McLuhan sei hier auf Vilém Flusser 60(1920–1991) verwiesen, der als Philosoph und Kommunikationswissenschaftler das Konzept einer „Kommunikologie“ 61entwickelt hat.

Er entwirft einerseits (ähnlich wie auch McLuhan) eine Kulturgeschichte der Medien 62und knüpft an dessen „Epochenkonstruktion“ 63an. Zentral ist dabei die (an die Thermodynamik angelehnte) Vorstellung der Entropie: Informationen zerfallen, werden vergessen und verschwinden. Hier wird eine häufig übersehene Funktion von Medien in der Speicherung von Informationen und in der Tradierung von Wissen sichtbar. Medien transportieren Informationen nicht nur über räumliche, sondern auch über zeitliche Distanzen hinweg. Indem Menschen mit Medien arbeiten, wirken sie den entropischen Prozessen des Verlustes von Information entgegen und setzen dem Verfall ordnende Systeme entgegen. Zentrale Elemente dieser Ordnungen sind kulturgeschichtlich variierende Codes, mit deren Hilfe Menschen Abstand zur Realität gewinnen, dadurch mit ihr umgehen können und sich dabei zugleich selbst finden. Was dies hinsichtlich der gegenwärtigen Epoche des „Technocodes“ für den Menschen und sein Selbstbild bedeutet, bleibt nach Flusser bislang noch offen. Flusser verspricht sich gerade durch die gesellschaftlichen Veränderungen aufgrund neuer Medien eine neue, „telematische“ Gesellschaftsstruktur. Von besonderer Bedeutung im Werk Vilém Flussers ist das Bild 64, in dessen Zirkularität er ein Gegenüber zur Linearität der Schrift sieht 65und an dem er (in Anlehnung an die Phänomenologie Edmund Husserls) eine Kulturgeschichte der Wahrnehmung (Ästhetik) konzipiert.

Mit McLuhan und Flusser wird eine entscheidende Komponente der Medientheorien des 20. Jahrhunderts erkennbar: Medien sind nicht nur etwas, mit dem der Mensch zu tun hat und wozu er sich auf unterschiedliche Weise verhält. Sie sind weit mehr: Medien bestimmen ihrerseits menschliche Kommunikation, ja menschliches Leben überhaupt und sind nicht vom Menschsein zu lösen.

Eng verbunden mit der medialen Entwicklung des 20. Jahrhunderts und deren Analyse durch McLuhan ist die Rede vom „Iconic Turn“. Einerseits ist damit die zunehmende Ausrichtung von Medien auf Bilder in der Alltagskultur gemeint, die gerade bei Fernsehen und Internet zentral ist. Der „Iconic Turn“ umschreibt jedoch weitergehende Elemente in allen gesellschaftlichen Bereichen, wie ihre philosophische und kulturtheoretischen Reflexionen. 66Inwiefern diese verstärkte Hinwendung zum Bild auch durch die Dominanz von Fernsehen und Internet initiiert und vorangetrieben wird, lässt sich kaum nachweisen, aber annehmen. Den Kunsthistoriker und Philosophen Gottfried Boehm veranlasst die zu beobachtende Bilderflut jedoch, gerade von einer „Bilderfeindlichkeit der Medienindustrie“ 67zu sprechen. Technische Ansätze, mit Internetbrillen den Umgang mit der digitalen Welt vor allem optisch zu ermöglichen, gewinnen als Fortführung des „Iconic Turn“ große Plausibilität. Erst mediale Präsenz erzeugt optische Vertrautheit und ermöglicht damit Prominenz.

2.1.2. Das Bild

Dass die katholische Kirche mit ihren Liturgien und weltkirchlichen Traditionen solch einer vom „Iconic Turn“ geprägten Medienlandschaft besonders gut entspricht, ist eine populäre Annahme.

Die kulturwissenschaftliche, philosophische und theologische Reflexion des Bildes und seiner Wahrnehmung erfolgt weitgehend in den Feldern von Ästhetik und Phänomenologie. 68

Im Kontext der Medienentwicklung des 20. Jahrhunderts fällt auf, dass das Bild hier zunehmend die Funktionen der Bezeugungsinstanz 69und der Bindung von Aufmerksamkeit 70(etwa im Sinne phatischer Kommunikation) übernimmt – und darin hinter den eigentlichen Potenzialen der Bildmächtigkeit zurückbleibt. Gleichwohl steht solch eine Entwicklung auch einer ganzen kulturgeschichtlichen Reihe von „Pictorial Turns“ 71, in denen die eine eindeutige Abgrenzung von bildlichen und sprachlichen Elementen ebenso problematisch wäre wie eine eindeutige Bestimmung visueller Medien in der Moderne.

In einer Mediengesellschaft, in der die Bildmedien zu einer dominierenden Stellung gelangen, 72findet sich die katholische Kirche in einer ungewohnten und vieldimensionalen Situation wieder: Hochformen barocker Kirchengestaltung, eine ungebrochene Spiritualität der Ikonographie und eine sinnenfreudige Liturgie gehen hier mit einer ins Geheimnisvolle changierenden Intransparenz organisationaler Abläufe ein Gemenge ein, das Raum für Verschwörungstheorien und Vorlagen für fiktive Romane bietet. Ist die katholische Kirche damit tatsächlich eine ideale Medienreligion? Stimmt die Annahme, müsste sich damit ein großes Evangelisationspotenzial verbinden. Das ist jedoch kaum zu beobachten.

Dass sich eine Bild-Religion in einer auf Bilder ausgerichteten Mediengesellschaft erkennbar schwertut, ihre Rolle zu finden, könnte in einem Paradox begründet sein: Während die klassische ikonographische Bedeutung des Bildes darin liegt, Menschen in andere Welten und komplexe religiöse Wirklichkeiten zu führen, besteht die Funktion des Bildes in modernen Mediengesellschaften gerade in der Reduktion von Komplexität und der Steigerung von Verständlichkeit.

Die katholische Kirche vermag zwar nach wie vor, in der klassischen Logik des Bildes zu agieren. Sie ist aber durch die visuelle Praxis der Postmoderne herausgefordert, sich auf gesellschaftliche Mechanismen einzulassen, von denen ihre eigenen Mitglieder und verantwortlichen Akteur_innen ohnehin auch selbst geprägt sind.

Insofern Aufmerksamkeit 73eine bestimmende Währung in einer Mediengesellschaft darstellt, scheint sich dabei für den bilderfreudigen Katholizismus tatsächlich ein großes Anknüpfungspotenzial zu ergeben. Begleitet wird dieses Potenzial jedoch von bitterer Ernüchterung: der medial-bildlichen Inszenierung von Papstwahlen 74, Papst-Requien oder auch einer Fülle von sympathischen Bildern im Pontifikat Papst Franziskus steht eine optische Realität in Diözesen, Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen gegenüber, die vor allem als Professionalitätsdefizit erlebt wird. 75Die Wahrnehmung kirchlicher Optik vor Ort bleibt in der Regel genauso hinter dem eigenen Anspruch zurück, die Verkündigung des Reiches Gottes zumindest zu unterstützen, wie dies in weltkirchlichen Bezügen zu beobachten ist (z. B. bei Weltjugendtagen). Die hier erkennbare Herausforderung wurde in den Skandalen um den Bau des Limburger Bischofshauses unübersehbar, in dem neben vielen Problemstellen auch die Kehrseite der optischen Affinität der katholischen Kirche erkennbar wurde: das Bild einer luxuriösen Sanitäreinrichtung wurde zum Negativsymbol einer verschwendungssüchtigen und klerikalistischen Institution, die zentrale Elemente ihrer eigenen Botschaft konterkariert.

Der Soziologe Hans Jonas wie auch der Medientheoretiker Vilém Flusser sehen in der menschlichen Fähigkeit, aus dem gesehenen Gegenstand durch Vorstellungskraft und Imagination ein Abbild zu schaffen, das Prinzip menschlicher Kommunikation überhaupt. 76

Mit der gesellschaftlich zunehmenden Bedeutung digitaler Medien steigern sich auch die Inszenierungstendenzen 77, also auch die Bedeutung des Visuellen. In der Stellungnahme „Virtualität und Inszenierung“ der Publizistischen Kommission der DBK wird diese Bedeutung des Bildes aufgegriffen und in medienethischer Einordnung reflektiert.

Читать дальше