4.3. Der Imperativ und die Aufforderung in der didaktischen Diskussion

Dem Imperativ wird in der didaktischen Diskussion nicht besonders viel Aufmerksamkeit zuteil.1 Er wird jedoch in enger Verbindung mit der Aufforderung betrachtet. Im Gegensatz zur linguistischen Perspektive steht die Funktionalität des Imperativs bzw. der Aufforderungen im Vordergrund.

Desselmann (1990) betrachtet die Aufforderungen durch das Prisma der Handlungsorientierung. Dabei muss der Sprecher dem Gegenüber seine Intention zum Ausdruck bringen und eine bestimmte Handlung ausführen lassen. Für eine situationsangemessene und adressatengerechte Kommunikation braucht der Lernende jedoch verschiedene sprachliche Mittel. Nur der Imperativ zum Ausdruck von Aufforderungen reiche im Anfängerunterricht erstmal aus, so Desselmann (1990: 164). Dafür schlägt der Autor vor, sich zur Bewusstmachung von Bedeutungsnuancen mit sprachlichen Mitteln in unterschiedlichen kommunikativen Situationen im Unterricht zu beschäftigen. Auf der Grundlage von Faktoren, wie die Art des Kommunikationsbereichs, die Art der kommunikativen Beziehungen der Gesprächspartner und die Art der Handlungsinhalte, unterteilt Desselmann (1990) Subtypen des Sprachhandlungstypen Aufforderung im Gegensatz zu Buscha et al. (1998) in drei Gruppen: bindende, nicht-bindende und handlungsunterstützende Aufforderungen. Der Imperativ wird im Beitrag den nicht-bindenden Aufforderungen zugeordnet. Darüber hinaus verleihe die Partikel mal Sätzen mit einem Imperativ eine Unverbindlichkeit und Höflichkeit (vgl. Desselmann 1990: 170). Da es sich um einen niveauübergreifenden Überblick sprachlicher Mittel handelt, ist der Beitrag aus der situativen Perspektive für die vorliegende Arbeit interessant.

Während sich Desselmann (1990) mit Aufforderungen hauptsächlich in mündlicher Kommunikation beschäftigt, widmen sich Fandrych und Thurmair (2011) bei der Beschreibung von Aufforderungen der textsortenbezogenen Grammatik. Dabei weisen sie auf verschiedene Kontexte hin, in denen Texte mit einem Aufforderungscharakter vorkommen können: Studienordnungen und Aufgabenstellungen im universitären Kontext, Gebrauchsanweisungen und Kochrezepte im alltäglichen Leben, Reiseführer und Ratgeber in der Freizeit, Horoskope und Kummerkästen in Zeitungen sowie Schilder, Merkblätter, verschiedene Ordnungen, die institutionell gebunden sind (vgl. ebd.: 88ff). Das Wissen von Sprecher und Hörer über die Textsorten, kommunikativen Rahmen sowie sprachliche Mittel stehen im engen Zusammenhang und werden im Beitrag exemplarisch analysiert. Ihre Analyse zeigt, dass der Imperativ „im Deutschen in wirklich handlungsreglementierenden Texten eher nicht der Regelfall“ sei, er habe jedoch seine Funktion in Ratgebern und höflichen Bitten (vgl. ebd.: 92). Der Artikel von Fandrych und Thurmair (2011) verdeutlicht die Bedeutung der Einbeziehung von Texten für die Beschreibung grammatischer Phänomene. In Bezug auf den Höflichkeitsaspekt des grammatischen Phänomens wird dem Imperativ noch weniger Aufmerksamkeit als in den wissenschaftlichen Grammatiken geschenkt, obwohl der Imperativ zu höflichkeitsrelevanten Grammatikthemen gehört (vgl. Scialdone 2009: 287).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Imperativ in der didaktischen Diskussion als eines mehrerer Sprachmittel zum Ausdruck von Aufforderungen betrachtet wird. Darüber hinaus stehen die Funktionsweise sowie der situative Kontext im Vordergrund. Allerdings wird die Vermittlung des Imperativs für Anfänger außer Acht gelassen, wobei das Thema im Unterricht relativ früh (z. B. in Aufgabenstellungen) vorkommt. Daher wird im Folgenden ein Blick in die Lehrwerke und Übungsgrammatiken für das Sprachniveau A1 geworfen.

4.4. Der Imperativ in didaktischen Grammatiken

Im Gegensatz zu wissenschaftlichen Grammatiken wird in didaktischen auf ausgewählte Aspekte fokussiert. Im Folgenden liegt der Fokus auf der Darstellung des Imperativs und der Aufforderung in verschiedenen didaktischen Grammatiken. Dabei handelt es sich um Übungsgrammatiken, da für die Konzeption der Interaktiven Grammatik nicht nur die Präsentation der grammatischen Struktur, sondern auch Übungen dazu relevant waren.

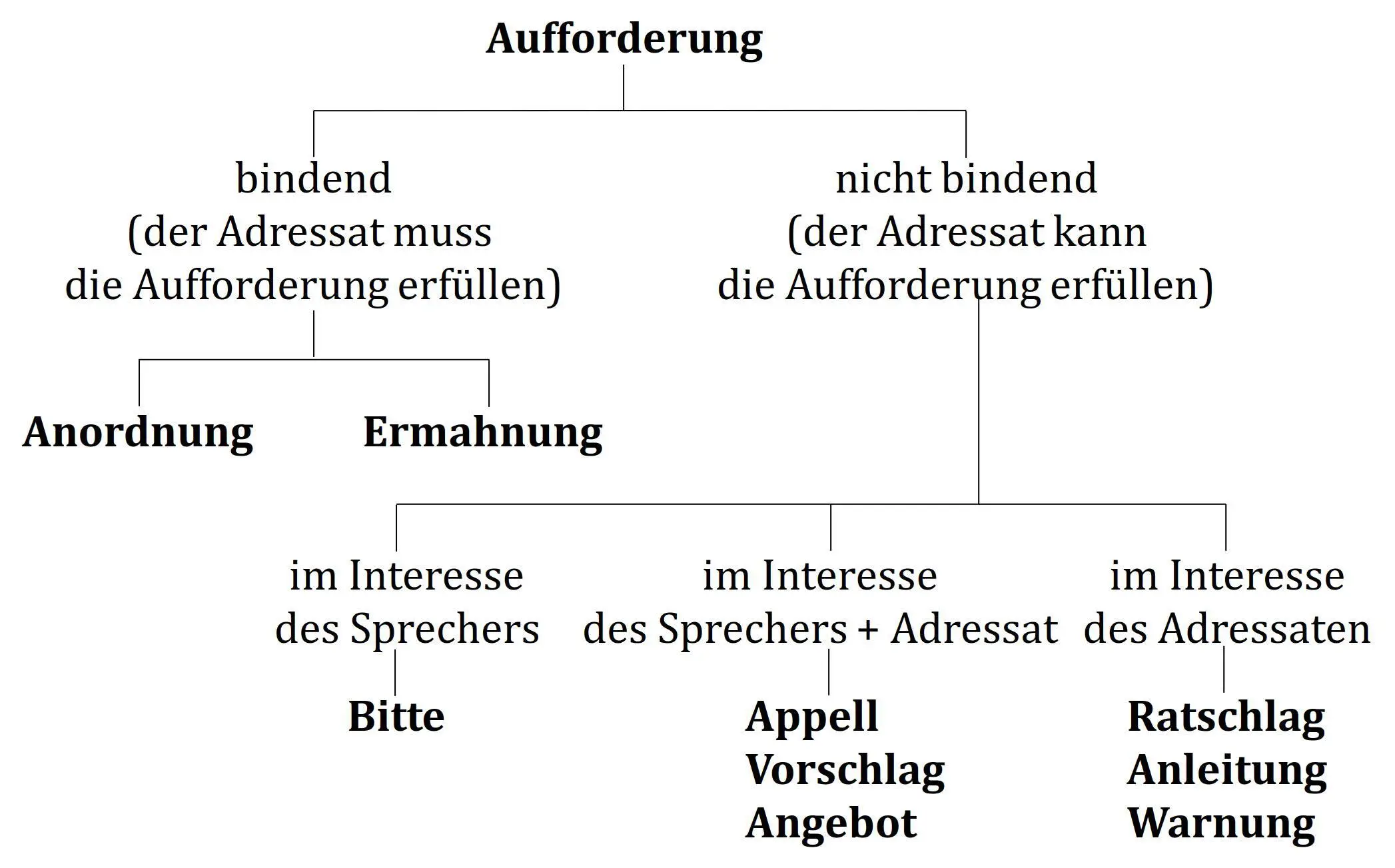

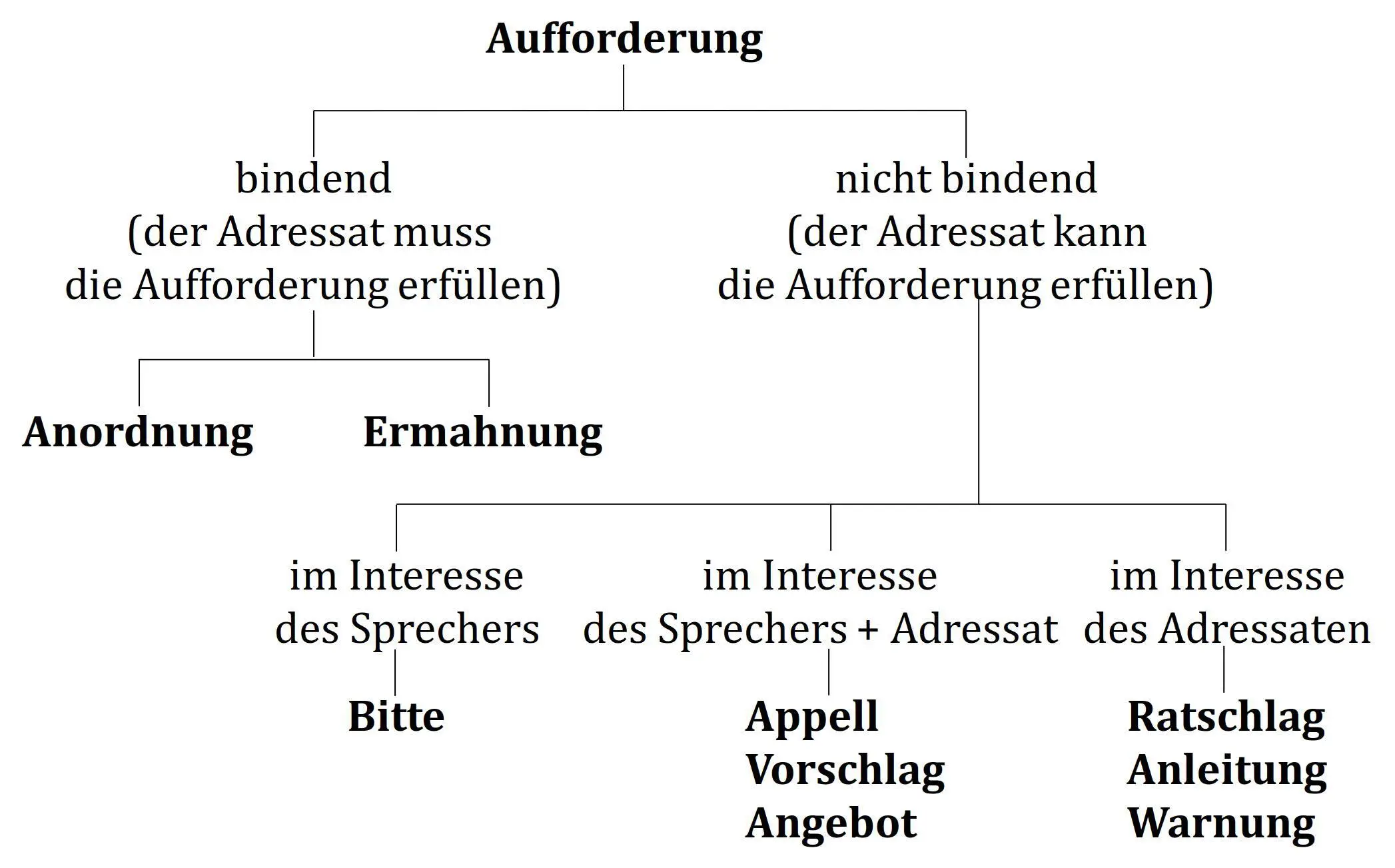

Eine umfassende Übersicht über die Aufforderung ist in der Grammatik in Feldern 1 zu finden, die ein onomasiologisches Konzept darstellt (vgl. Buscha et al. 1998). Die Autoren zählen zum Feld der Aufforderung „sowohl die einzelnen semantischen Funktionen des Aufforderns als auch die Gesamtheit der ihr zugeordneten grammatischenund lexikalischenSprachmittel“ (ebd.: 239) [Hervorhebung im Original]. Die erste Annäherung an das Feld der Aufforderung geschieht, indem jedem Imperativsatz eine Funktion zugeordnet wird (vgl. ebd.: 239-240). Der Imperativ stellt die Grundform der Aufforderung dar, dabei können Partikeln, Modalwörter, Satzstrukturen dem Imperativ eine der einzelnen Funktionen des Aufforderns zuweisen. Darüber hinaus steht die Aufforderung im engen Zusammenhang mit der konkreten Situation, dem Verhältnis zwischen Sprecher und Adressaten sowie der Intonation (vgl. ebd.: 240). Die Autoren bieten eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Funktionen der Aufforderung an, die in Abbildung 4-2 als Teilfelder dargestellt sind:

Abb. 4-2:

Abb. 4-2:

Teilfelder des Feldes Aufforderung (nach Buscha et al. 1998: 241)

Der Imperativ wird zwar als Grundform des Feldes betrachtet, kann aber in vielen Situationen als nicht angemessen gelten. Daher werden auch weitere sprachliche Ausdrucksmittel zu jedem einzelnen Teilfeld ausgearbeitet. Dabei wird die Semantik der jeweiligen Teilfelder skizziert, anschließend werden einzelne Sprachmittel vorgestellt sowie Übungen dazu angeboten. Bei einigen Teilfeldern, wie z. B. Anordnung , Appell und Warnung , wird zusätzlich zwischen den Aufforderungen in der offiziellen und privaten Kommunikation unterschieden. Da Grammatik in Feldern für Fortgeschrittene konzipiert ist, wird die Bildung des Imperativs sehr kurz dargestellt. Infinitive und Imperativformen sind aus einem Kästchenrätsel in eine Tabelle zu übertragen. Anschließend wird angeboten, die Regelmäßigkeiten zu erschließen und sie in „Merksätzen“ zusammenzufassen (vgl. ebd.: 241-242). Interessanterweise werden dabei drei Formen des Imperativs behandelt. Jedoch kommt noch die wir -Form in den Teilfeldern Appell und Vorschlag vor. Auch wenn der Imperativ nicht in allen Situationen angemessen ist, wird er in einem Teilfeld als ein mögliches Ausdrucksmittel mit Beispielen erwähnt (vgl. ebd.: 243 ff.). Dabei spielen Partikeln, wie z. B. doch, mal, bitte, ja, bloß etc., eine wichtige Rolle, um eine Aussage zu verstärken oder den befehlenden Charakter des Imperativs abzuschwächen.

Eine weitere Grammatik, die die Funktionen der Aufforderungen zum Ausgangspunkt macht, ist Grammatik mit Sinn und Verstand (Rug und Tomaszewski 2006). Zum Einstieg werden vier verschiedene Textsorten (Gedicht, Spielbeschreibung, Rezept und Witz) angeboten, die unterschiedliche Sprachmittel von Aufforderungen beinhalten. Anschließend werden sie aufgelistet, dabei liegt der Fokus auf Dialogen bzw. gesprochener Sprache. Auch die Formen des Imperativs sowie die Wortstellung werden kurz zusammengefasst. Im Übungsteil wird die Form kaum geübt, es gilt lediglich verschiedene Aufforderungen in unterschiedlichen Kontexten zu formulieren (vgl. ebd.: 114-115). So kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die beschriebenen Grammatiken einen starken Fokus auf der pragmatischen Dimension des Imperativs haben. Eine Erklärung dafür könnte die Zielgruppe der Grammatiken sein: fortgeschrittene Lernende, von denen das Vorhandensein der Kenntnisse über die Bildung des Imperativs erwartet wird. Daher konzentrieren sich die Grammatiken auf eine differenzierte Vertiefung in der Funktionsweise des Imperativs bzw. der Aufforderung.

Читать дальше

Abb. 4-2:

Abb. 4-2: