Winnie-Karen Giera - Berufsorientierte Schreibkompetenz mithilfe von SRSD fördern

Здесь есть возможность читать онлайн «Winnie-Karen Giera - Berufsorientierte Schreibkompetenz mithilfe von SRSD fördern» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Berufsorientierte Schreibkompetenz mithilfe von SRSD fördern

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Berufsorientierte Schreibkompetenz mithilfe von SRSD fördern: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Berufsorientierte Schreibkompetenz mithilfe von SRSD fördern»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Berufsorientierte Schreibkompetenz mithilfe von SRSD fördern — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Berufsorientierte Schreibkompetenz mithilfe von SRSD fördern», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Sprachlich-kommunikative Handlungen am Arbeitsplatz lassen sich nicht eindeutig auf eine bestimmte Niveaustufe festlegen. Stattdessen müssen Erwerbstätige immer wieder (und zum Teil sehr schnell) zwischen sprachlichen Anforderungen auf niedrigem und hohem Niveau wechseln. Damit lassen sich keine spracharmen oder sprachlich leichter zu bewältigenden Berufe, Tätigkeiten oder Arbeitsprozesse (mehr) definieren (Kimmelmann, 2013:296).

Der Anteil und die Bedeutung der schriftlichen versus der mündlichen Kommunikation führten zu keinem eindeutigen Befund. Es zeigen sich eher mündliche und sprachliche Verknüpfungen, die in einer beruflichen Sprachsituation erfolgen (ebd.). Daraus schlussfolgert Kimmelmann einen Sprachförderbedarf auch in gewerblichen Ausbildungsberufen als „Querschnittsthema“ (Kimmelmann, 2013:296) und über die Grenzen von Berufen und Zielgruppen hinweg (ebd.): „Dies verlangt von den Lehrenden in der beruflichen Bildung im Umkehrschluss eine gezielte Einbindung von Sprech- und Schreibanlässen in den Unterricht, um beide Kompetenzbereiche gleichermaßen zu trainieren“ (Kimmelmann, 2013:296). Somit empfiehlt Kimmelmann, auch auf authentische Situationen und Material der Betriebe zurückzugreifen und die sprachlich-kommunikativen Anforderungen eines Betriebes zu berücksichtigen (ebd.).

Mit dem Dissertationstitel „‚Man muss schon ein bisschen mit dem Schreiben zurechtkommen!‘ Eine Studie zu den Schreibfähigkeiten von Auszubildenden (n = 175) im unteren Ausbildungssegment im Kontext der Ausbildungsreife“ (Baumann, 2014) hat Baumann erforscht, ob der von der Bundesagentur für Arbeit verwendete Begriff Ausbildungsreife mit dem Merkmal (Recht-)Schreiben den Übergang, das Bestehen und eine Anstellung nach der Ausbildung tatsächlich stark beeinflusst (Baumann, 2014:6, 58). Die 175 Hamburger Auszubildenden aus 49 Berufen besaßen überwiegend einen Hauptschulabschluss; im Erhebungszeitraum von Juni 2011 bis Februar 2012 absolvierten sie drei Schreibaufgaben: 1. Schreiben eines formalen Bewerbungsanschreibens, 2. Schreiben einer Bauanleitung und 3. die LAU-9-Aufgabe zum passiven Rechtschreibwissen. Die ersten beiden Aufgaben wurden nach dem Zürcher Textanalyseraster ausgewertet und auch global wurde die Textqualität auf einer Ratingskala eingeschätzt. Weitere verwendete Auswertungsinstrumente waren die Einschätzung der Leserlichkeit, ein qualitatives sowie ein Textbeschreibungsmodell in Anlehnung an Sieber für die Bestimmung der Normnähe (Baumann, 2014).

Die Ergebnisse der 133 Schülertexte zeigen folgendes Bild: 11 (8,3 %) Texte waren normnah und 42 Texte (31,6 %) waren normfern. 67 (47,5 %) Bewerbungsanschreiben wurden unter Berücksichtigung der inhaltlichen und formalen Kriterien verfasst, 48 Bewerbungsanschreiben (34 %) wurden hingegen weitestgehend unter Berücksichtigung der formalen und inhaltlichen Kriterien geschrieben (Baumann, 2014:270). Baumann kommt zu dem Fazit, dass eine geringere (Recht-)Schreibkompetenz von Auszubildenden nicht die Ausbilderbeurteilung beeinflusse und damit dieses Merkmal der Ausbildungsreife im Kriterienkatalog der Agentur für Arbeit nur eine Orientierung und nicht eine Variable für das Ausbildungsgelingen sei (Baumann, 2014:268). Des Weiteren

[…] zeigt sich eine sehr große Spannweite der Ergebnisse bei einem eher als leistungsschwach anzusehenden Mittelwert. Dieser Befund ist unabhängig von dem Ausbildungszeitpunkt (erstes/letztes Ausbildungsjahr) (Baumann & Siemon, 2013:287).

Daher kommen Baumann und Siemon (2013) zu dem Schluss, dass die Förderung der sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten während der Berufsausbildung wichtig sei, jedoch keine Barriere für den Beginn einer Berufsausbildung darstellen sollte (Baumann & Siemon, 2013:288).

Die Studie „PROSAB“ der Autoren Hoefele, Konstantinidou, Kruse und Dieterich (2015) hatte das Ziel, die Mehrsprachigkeit der Auszubildenden zu fokussieren und Ausbildungsabbrüche zu verringern (Hoefele et al., 2015:1). Diese kontrollierte Interventionsstudie mit Pre- (n = 287, 1. Schreibaufgabe: Brief an die Schulleitung), Post- (n = 278, 2. Schreibaufgabe: Brief an die Bildungsdirektion) und einem vier Monate später folgenden Follow-up-Test (n = 275, 3. Schreibaufgabe: Brief an den Ausbilder mit der Bitte um Freistellung) zeigte Schreibergebnisse über Produkte sowie die Organisation von Schreibprozessen und die Einstellung zum Schreiben selbst. Die Probanden (n = 317) befanden sich im Jahre 2013 im ersten Ausbildungsjahr in neun Ausbildungsberufen (ebd.). Die inhaltliche Qualität der Briefe wurde nach den Kriterien Textsortenkonvention, Struktur/Roter Faden, kommunikative Wirkung, Sprachstil und sprachliche Richtigkeit untersucht. Die DESI- und VERA-Skalen sowie das Zürcher Textanalyseraster wurden zur Auswertung hinzugezogen.

Bei allen drei Schreibaufgaben konnte die Interventionsgruppe signifikant besser als die Kontrollgruppe abschneiden. Verbesserungen zeigten sich vor allem im sprachpragmatischen Bereich und bei den formalen Textmerkmalen. Bezüglich der kommunikativen Wirkung und Adressatengerechtigkeit ergaben sich zu allen drei Erhebungszeitpunkten signifikante Verbesserungen in der Interventionsgruppe. Die Kontrollgruppe entwickelte sich zwar schreibtechnisch positiv, konnte sich aber nicht signifikant verbessern. Das Bitten um Feedback von den Mitschülern erfolgte in der Interventionsgruppe signifikant öfter als in der Kontrollgruppe. Die schreib- und schulbezogene Selbstwirksamkeit sowie die Selbstregulation zeigten im Laufe der Erhebung keine Veränderungen, jedoch konnten negative Veränderungen hinsichtlich der Einstellung zum Schreiben festgestellt werden. Weitere Ergebnisse waren: Schüler mit Deutsch als Muttersprache entwickelten sich in der Studie positiver als Schüler mit Deutsch als Zweitsprache. Schüler mit höherem Ausbildungsniveau erzielten eine höhere Textqualität als Schüler mit niedrigerem Ausbildungsniveau (Hoefele et al., 2015:8f; Konstantinidou, Hoefele & Kruse, 2016). Insgesamt sahen die Forscher eine hohe Diskrepanz zwischen bestehenden Lehrplanzielen und dem Ist-Stand der Schüler. Die Fokussierung auf den Schreibunterricht inklusive der Schreibprozesse wurde als Lösung vorgeschlagen (Hoefele et al., 2015:10).

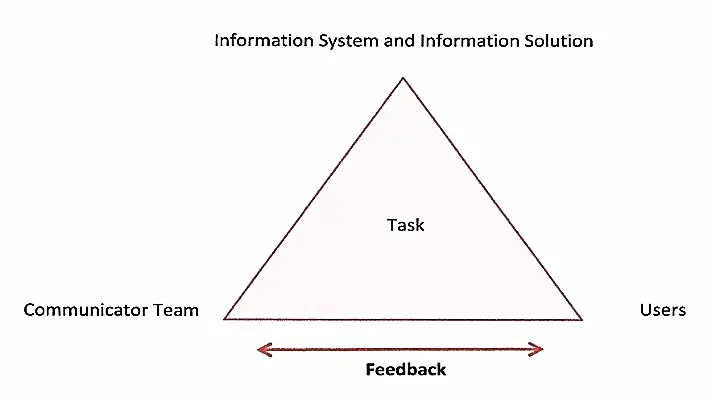

Das Schreiben am Arbeitsplatz (Writing at Work) hingegen ist sowohl national als auch international seit den 1980er Jahren ein Forschungsfeld (Jakobs, 2005:13). In diesem Rahmen wurde ein Workshop des European Research Network on Learning to Write Effectively in Potsdam im Jahre 2010 auf Grundlage einer finanziellen Unterstützung durch die EU (COST ACTION IS0703) durchgeführt. Output der Working Group 3 – Design of Written Documents in the Workplace mit den leitenden Experten Franck Ganier (Frankreich) sowie Joyce Karreman (Niederlande) war das Potsdam-Triangel-Modell (ERN-LWE, 2011, siehe Abb. 13). Dabei handelt es sich um einen Konsens darüber, wie heute im beruflichen Umfeld geschrieben wird. Das Modell fokussiert nicht nur einen Schreiber, sondern ein ganzes Kommunikationsteam, welches gemeinsam schreibt und überarbeitet, wobei die Schreibaufgabe im Zentrum steht. Die Mehrfachadressierung zeigt sich in Form des Begriffs Users .

Abb. 13:

Abb. 13:

Potsdam-Triangel-Modell (eigene Darstellung)

Die Präsentation des aktuellen Forschungsfelds Schreibkompetenz in der beruflichen Bildung zeigt, dass sowohl qualitative als auch quantitative Auswertungsmethoden genutzt werden. Die Auswertung der Schreibkompetenz über Schreibaufgaben und die damit verbundene Auswertung mit Skalen und Rastern sind gängige Praxis. Die Auswertung konzentriert sich nicht mehr so stark auf den Teilbereich Orthografie, sondern fokussiert gleichermaßen sprachpragmatische und sprachsystematische Teilbereiche aus kommunikativer Sicht. Des Weiteren wird auch der Schreibprozess näher untersucht, was durch die Erhebung über Fragebogen zur Einstellung zum Schreiben gelingt. Die Anlegung von Studien in quasi-experimentellen Untersuchungsdesigns zeigt, dass die Aussagekraft der Ergebnisse genutzt werden soll, auch wenn die Randomisierung und eine höhere Stichprobe mit mehr als 1.000 Probanden der beruflichen Bildung noch fehlen. Die Studienergebnisse belegen eine Entwicklung des Forschungsgegenstandes. Die frühen sprachsystematischen Untersuchungen werden nun immer mehr mit sprachpragmatischen Untersuchungen ergänzt. Daneben fordern Berufsschüler berufsspezifische Schreibaufgaben, die auch sprachpragmatisch ausgerichtet sind und nicht nur sprachsystematisch die Orthografie als Bewertungsmaßstab fokussieren (Wyss-Kolb, 1995; Efing & Janich, 2006; Baumann, 2014). Wird diese Perspektive erweitert, kann festgestellt werden, dass knapp zwei Drittel der (Berufs-)Schüler einen Brief sprachformal korrekt verfassen können (Lehmann et al. 2004, 2005). Für die explizite Vermittlung von Geschäftsbriefen bleibt sowohl in den Betrieben als auch im Berufsschulunterricht wenig Zeit (Fleuchhaus, 2004). Gerade in gewerblichen und handwerklichen Berufen wird das Schreiben von Fließtexten zugunsten von Tabellen und Formularen im Berufsalltag abgelöst. Die im Betrieb erstellten Texte sind mehrfachadressiert und in mehrschichtigen Handlungssituationen eingebettet (Efing & Häußler, 2011). Im beruflichen Kontext gibt es somit mehrere Adressaten ( Users ), die von den Schreibern einen Perspektivwechsel verlangen. Ein Fakt, der sich erheblich vom schulischen Schreiben unterscheidet. Für den beruflichen Einstieg werden sowohl in den Berufsschulen als auch vorbereitend in der Sekundarstufe I Schreibaufgaben gefordert, die handlungsorientiert sind, eine Mehrfachadressierung berücksichtigen, einen sprachsystematischen und sprachpragmatischen Fokus haben und in einem beruflichen Kontext situiert sind. Denn es hat sich gezeigt, dass eine Förderung dieser Kompetenzen der Schlüssel für den Schreibkompetenzaufbau im beruflichen Feld ist (Hoefele et al., 2015).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Berufsorientierte Schreibkompetenz mithilfe von SRSD fördern»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Berufsorientierte Schreibkompetenz mithilfe von SRSD fördern» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Berufsorientierte Schreibkompetenz mithilfe von SRSD fördern» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.