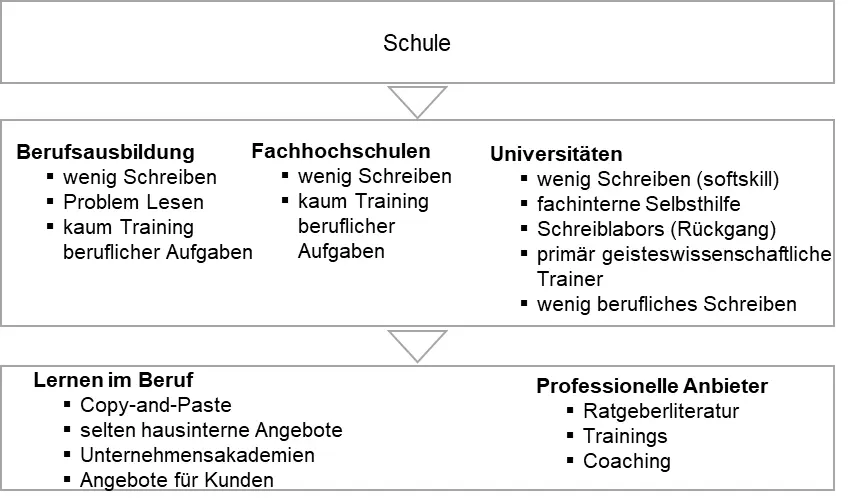

Abb. 10:

Abb. 10:

Aktuelle Ausbildungssituation in Deutschland (eigene Darstellung)

Des Weiteren erscheint vielen Jugendlichen mit höherem Bildungsabschluss ein Studium aufgrund der besseren finanziellen Zukunftsaussichten und des höheren Ansehens in der Gesellschaft attraktiver (Schmickler, 2016:3). Begünstigt wird dieser Wandel u.a. durch die zunehmende Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems, welches z.B. in Niedersachsen unter bestimmten Bedingungen wie Ausbildungsabschluss und Facharbeiterjahre auch ein fachbezogenes Studium ohne Abitur erlaubt. Des Weiteren unterliegt der deutsche Arbeitsmarkt einem Wandel. Viele Jobs gibt es nun nicht mehr im Handwerk, sondern in der Dienstleistung.

Die aktuellen Zahlen und Daten zum Status quo der Berufsausbildung für die Jahre 2014 bis 2017 zeigen, dass eine Zunahme an unbesetzten Ausbildungsstellen zu beobachten ist. Waren es im Zeitraum 2014/15 noch 41.040, stieg die Zahl 2016/2017 auf 48.984 (Bundesagentur für Arbeit, 2017). Der heutige Schulabgänger hat somit eine breite Auswahl an Ausbildungsmöglichkeiten. Um den Fachkräftenachwuchs zu sichern, wurde bereits 2004 der Nationale Ausbildungspakt (Bundesagentur für Arbeit, 2009; KMK, 2010) beschlossen, der die Ausbildung auf dem Markt der Schulabgänger wieder attraktiv gestalten sollte, 2006 verlängert wurde und bis heute besteht. Dabei sind Betriebe angehalten, mehr Ausbildungsplätze anzubieten, um damit den fehlenden Fachkräftenachwuchs abzumildern. Weitere Kennzahlen der beruflichen Bildung zeigen, dass es insgesamt 1,3 Millionen Auszubildende in Deutschland gibt, davon sind 770.100 im Bereich Industrie und Handel und 362.400 im Handwerk tätig. Die Landwirtschaft verzeichnet 33.000 Auszubildende, der Öffentliche Dienst 37.500, die Freien Berufe 110.100 und die Hauswirtschaft 5.600 Auszubildende (Statistisches Bundesamt, 2017a). Die Zahl der Studenten liegt deutlich höher, nämlich bei 1,7 Millionen, Tendenz steigend (ebd.). Der jährliche Ausbildungsmarktbericht der Bundesagentur für Arbeit zeigt seit dem Beratungsjahr 2012/2013 (jährlich vom 01.10. bis 30.09. des Folgejahres), dass die Mehrheit der Schulabgänger keine Studienberechtigung hat und diese somit im Sekundar-II-Bereich an berufsbildenden Schulen sind, wobei nicht alle Schulabgänger sofort ein Studium oder eine Berufsausbildung beginnen (Statistisches Bundesamt, 2017a). Wird nach Rangfolge sortiert, liegen auf dem ersten Rang die Kaufleute für Büromanagement, auf dem zweiten die Einzelhandelskaufleute und auf dem dritten Verkäufer (BiBB, 2017).

Aus den Zahlen und Fakten zur Verteilung der Schulabschlüsse und der Berufsausbildung kann geschlussfolgert werden, dass die Mehrheit der Schulabgänger keine Studienberechtigung vorweisen kann und sich daher für eine Berufsausbildung entscheidet. Sofern eine Berufsausbildung angestrebt wird, fällt die Wahl eher auf eine duale Ausbildung im Bereich der Industrie- und Handelskammer. Es zeigt sich, dass aus Sicht der Schulabgänger eher kaufmännische Berufe und damit IHK-Ausbildungen begehrt sind.

2.3.2 Schreiben in der dualen Ausbildung

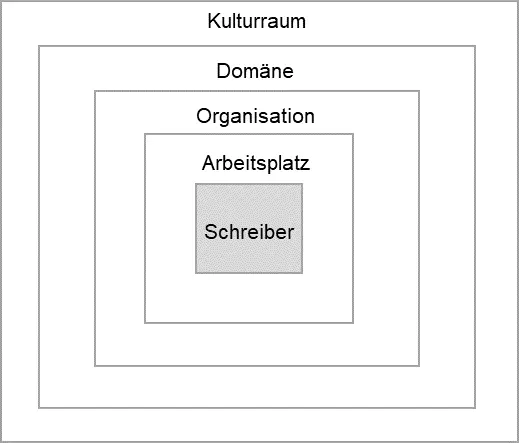

Schreiben im Ausbildungsberuf erfordert Kooperationen und integriert mehrere Beteiligte bei der Textproduktion, denn der Schreiber agiert nicht unabhängig und allein, sondern ist Teil eines Unternehmens und muss sich in dieses hierarchische Feld integrieren, wie die Abbildung 11 zeigt, die im Weiteren erläutert wird (Jakobs, 2005:13ff.):

Abb. 11:

Abb. 11:

Schreibkomponenten am Arbeitsplatz (nach Jakobs, 2005: 17)

Der Schreiber hat die Schreibaufgabe im Blickfeld und nutzt dabei sein Know-how, seine Motivation und seine Erfahrungen, um mit dieser Aufgabe umzugehen. Das Schreiben wiederum ist Teil der Aufgaben am Arbeitsplatz. Vorgesetzte, Kollegen, Ressourcen, Vorgaben wie Textmuster sind einige Parameter davon. Der Arbeitsplatz ist wiederum Teil eines Unternehmens und somit organisatorisch den Unternehmenszielen zugehörig. Das Unternehmen ist Teil einer Branche bzw. berufsspezifischen Domäne. In dieser gelten bestimmte Normen und Werte der schriftlichen Interaktion: „In ihr finden sich die Diskursgemeinschaften, in denen bzw. für die Texte entstehen, und damit ebenfalls potenzielle Adressaten“ (Jakobs, 2005:18). Jede Domäne ist Teil eines Kulturraums, welcher sozial, kulturell und zeitlich geprägt ist, „[…] aus dem spezifischen Normen, Anspruchshaltungen und Erwartungen resultieren, rechtliche und gesetzliche Vorgaben, spezifische Wertesysteme u.a.m.“ (Jakobs, 2005:19).

Für den beruflichen Textproduktionsprozess werden erst im Laufe der beruflichen Erfahrungen Fähigkeiten sowie „[…] fachbezogene, rhetorische, textsorten-, adressaten- oder medienspezifische“ (Jakobs, 2005:23) Kompetenzen entwickelt. Die kooperative Textproduktion ist ein Teil davon, denn gerade im beruflichen Alltag zirkulieren Textentwürfe, bevor sie versandt werden – das sogenannte „Document cycling“ (Jakobs, 2005:24) ist gängig, um dem betrieblichen Qualitätsanspruch der Texte zu genügen:

[…] Schärfer formuliert, ist fehlende Text- und Schreibkompetenz ökonomisch nicht vertretbar. Defizitäre Darstellungen erhöhen den zeitlichen, kognitiven und emotionalen Rezeptionsaufwand des Adressaten. Sie erzeugen nicht nur Frust und zusätzliche Arbeitszeit, sondern häufig auch Fehlleistungen aufgrund unpräziser, fehlerhafter oder unvollständiger Informationen sowie zeitlichen und monetären Mehraufwand durch ‚Reparaturversuche‘ defizitärer Kommunikationsarbeit (Jakobs, 2008:3).

Das Schreiben in der beruflichen Bildung entsteht durch die Verbindung von berufsschulischen Anforderungen, beruflichen Anforderungen im Ausbildungsbetrieb und der Branche. Es wird unterstützt durch das Vorwissen der Berufsschüler aus der vorherigen Schulinstanz, das Elternhaus sowie durch selbst erlebte Erfahrungen. Deutsch am Arbeitsplatz betrifft alle sprachlich kommunikativen Anforderungen im Beruf. Obwohl schriftliche Kommunikation im Berufsalltag gefragt ist, wird die Verantwortung für ihre Vermittlung vorrangig an Schulen abgegeben.

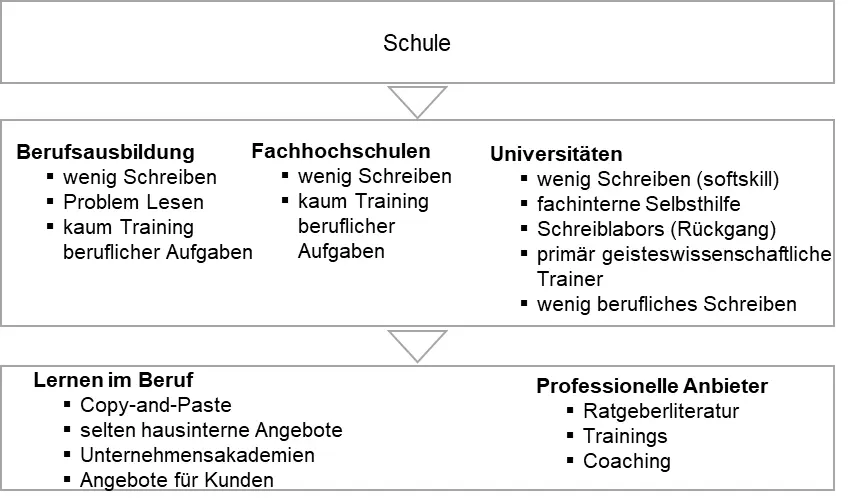

Während die allgemeinbildenden Schulen in erster Linie schulische Textsorten vermitteln, sollen die Berufsschulen in Ausbildungsklassen die beruflich relevanten Textsorten unterrichten (siehe folgende Abbildung): „Ihre Vermittlung ist – aus Sicht der Institution Schule – Aufgabe nachgelagerter Ausbildungsinstanzen. Der Kreis gegenseitiger Verantwortungszuweisung ist schwer zu durchbrechen“ (Jakobs, 2008:4, siehe Abb. 12).

Gerade an Berufsschulen ist in der dualen Berufsausbildung wenig Zeit für die Vermittlung von beruflichen Schreibkompetenzen, in den Betrieben noch seltener (ebd.). Schreibkompetenz wird viel mehr durch learning by doing oder copy and paste vermittelt (ebd.). Die Phasen der Schreibsozialisation in Institutionen verdeutlichen visuell, dass die abgebende schulische Instanz notwendige Schreibkompetenzen bei den Schülern aufbaut, die in der nächsten Instanz wie Betrieb oder Universität benötigt werden. Damit nimmt der Schreibunterricht in der Sekundarstufe I eine enorm wichtige Rolle ein. Nicht aufgebaute Schreibkompetenzen können in nur knappen Zeitfenstern weiter gefördert werden (Jakobs, 2008:4).1

Abb. 12:

Abb. 12:

Читать дальше

Abb. 10:

Abb. 10: Abb. 11:

Abb. 11: Abb. 12:

Abb. 12: