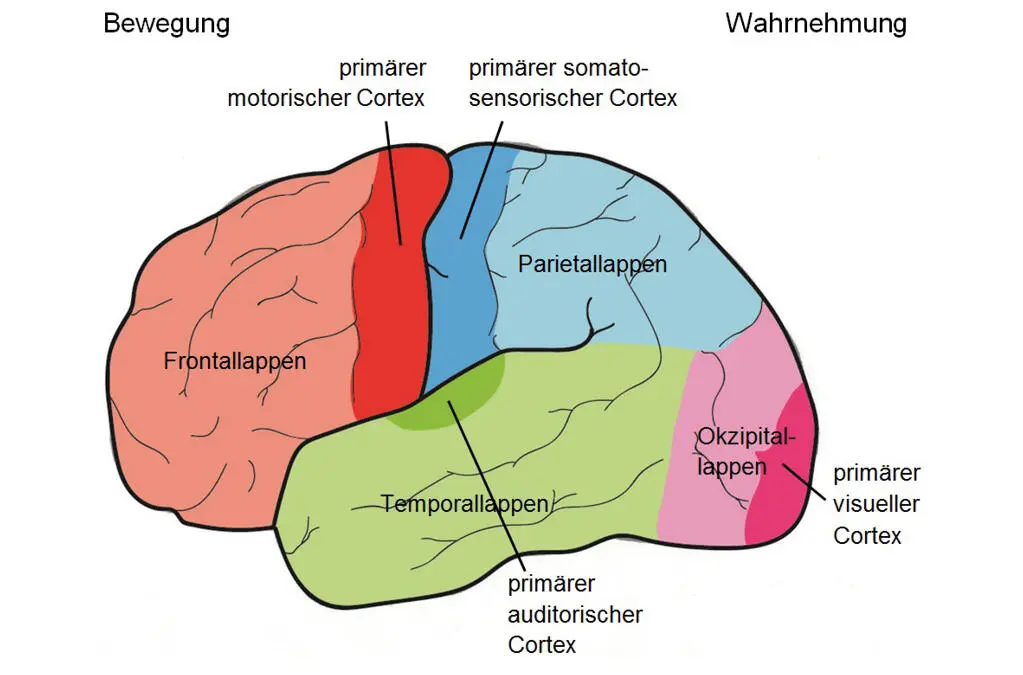

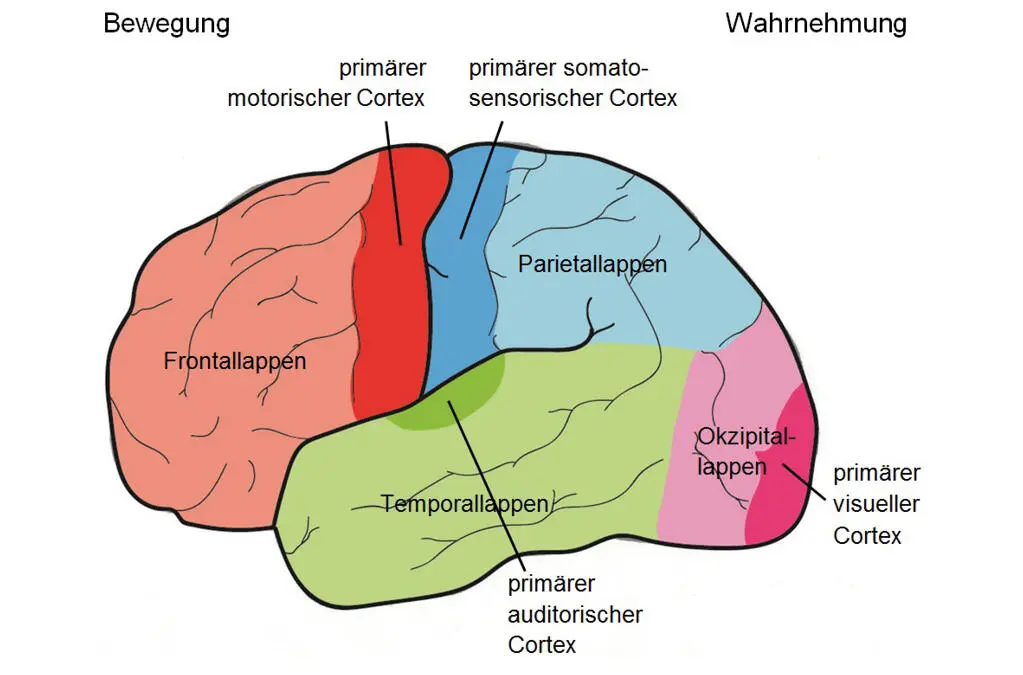

Ab der Geburt nimmt die Anzahl der SynapsenSynapse in der GroßhirnrindeGroßhirnrinde rasant zu (vgl. Casey et al. 2005). Das bedeutet, dass sich die VernetzungVernetzung zwischen den NervenzellenNervenzellen sinnvollerweise überwiegend erst nach der Geburt vollzieht, denn so hat das Gehirn die Möglichkeit, seine Vernetzung auf die vorhandene Umwelt auszurichten. Unter diesem Aspekt ist es auch alles andere als verwunderlich, dass der motorische Cortexmotorischer Cortex, also der Teil der Großhirnrinde, der Signale an die Muskulatur sendet, um willkürliche Bewegungen zu erzeugen, bei der Geburt bereits eine intensive Vernetzung aufweist (vgl. Casey et al. 2005). Schließlich hat sich das Kind im Mutterleib schon viele Male bewegt. Ähnlich ist es beim sogenannten somatosensorischen Cortexsomatosensorischer Cortex, der Berührungs- und Tasteindrücke verarbeitet, u.a. eben die Berührung mit Fruchtblase oder Nabelschnur, aber auch die Eindrücke, die entstehen, wenn das Kind sich selbst berührt. Diese beiden Gehirngebiete sind in Abb. 3 dunkelrot und dunkelblau gefärbt. Direkt nach der Geburt folgt die Zunahme der Vernetzung der Hirngebiete, die Signale von Auge und Ohr erhalten, des primären visuellenvisuell CortexCortex (SehcortexSehcortex, pink in Abb. 3) und des primären auditorischenauditorisch Cortex (HörcortexHörcortex, dunkelgrün in Abb. 3). Zwar gibt es im Mutterleib schon viel zu hören und auch ein bisschen was zu sehen, aber diese Sinneseindrücke unterscheiden sich von dem, was ein Säugling nach der Geburt wahrnimmt. Der primäre Hörcortex und der primäre Sehcortex, die als erste Areale der Großhirnrinde die Signale der jeweiligen Sinnesorgane empfangen,3 haben zum Zeitpunkt der Geburt knapp die Hälfte der Verbindungen erstellt, die während des Reifungsprozesses zwischen den NeuronenNeuronen gebildet werden und erreichen die höchste Anzahl an Verbindungen, wenn das Kind etwa sechs Monate alt ist (vgl. Huttenlocher & Dabholkar 1997).

Abb. 3: Seitenansicht der linken Großhirnhälfte. Das GroßhirnCortex ist in vier Bereiche unterteilt: FrontallappenFrontallappen (auch Stirnlappen, rot), ParietallappenParietallappen (Scheitellappen, blau), TemporallappenTemporallappen (Schläfenlappen, grün) und OkzipitallappenOkzipitallappen (Hinterhauptslappen, pink/rosa). Im Frontallappen (hier links abgebildet) finden schwerpunktmäßig Prozesse statt, die mit Handlungen und Bewegungen im Zusammenhang stehen, die anderen Bereiche dienen überwiegend der Verarbeitung und Analyse von Sinnesinformationen. Die primären Arealeprimäre Areale, also die Ein- und Ausgangsgebiete des Cortex sind in dunklen Farben gekennzeichnet (motorisch: rot, somatosensorisch/taktil: blau, auditorischauditorisch: grün, visuellvisuell: pink, die olfaktorischen und gustatorischen Areale liegen weiter unten bzw. innen im Großhirn und sind daher in dieser Seitenansicht nicht erkennbar).

Beim erwachsenen Menschen unterscheiden sich die Regionen der GroßhirnrindeGroßhirnrinde sowohl in ihrer Funktion als auch in ihrem zellulären Aufbau, z.B. in der Dicke bestimmter Schichten oder der Häufigkeit bestimmter Neuronentypen (vgl. Brodmann 1909). Während ihrer Entstehung dagegen sind die kortikalen Regionen einander noch sehr ähnlich und im Prinzip könnte jeder Cortexbereich jede Art von Information verarbeiten. Welche Aufgabe eine Hirnregion letztlich übernimmt, hängt davon ab, welchen Input sie bekommt. Manche Cortexregionen erhalten als Input die Informationen von einem Sinnesorgan, andere haben als Eingangssignal bereits vorverarbeitete Sinnesinformationen oder auch schon vollständig verarbeitete Eingänge aus mehreren Sinnessystemen, die die entsprechende Cortexregion dann zu „Gesamteindrücken“ zusammenfügen kann. Je nachdem, welche Art von Input eine Region erhält, entwickeln sich die NervenzellenNervenzellen und ihre Verbindungen unterschiedlich. Aber nicht nur das Eingangssignal hat Einfluss auf die Funktion eines Hirngebietes. Es ist auch notwendig, dass das Ergebnis der Arbeit einer Nervenzelle sozusagen einen Empfänger hat, der etwas damit anfangen kann. Dieser Empfänger ist eine andere Nervenzelle, entweder im selben Hirngebiet oder in einer anderen, sogenannten nachgeschalteten Hirnregion, die die Ausgangssignale der ersten Hirnregion erhält. Die groben Verbindungen zu der Region, die das Ausgangssignal erhält, sind durch GeneGene und die darauf aufbauenden Entwicklungsprozesse bereits festgelegt (vgl. Infobox 2.3). Wie aber weiß eine Nervenzelle, dass ihre Botschaft empfangen wurde?

Der gesamte Vorgang lässt sich am einfachsten an einem Beispiel erklären: Angenommen, eine NervenzelleNervenzellen im primären visuellenvisuell CortexCortex, also in der Sehrinde, erhält über den ThalamusThalamus ein Eingangssignal von einer Sinneszelle des Auges. Sie reagiert beispielsweise auf rotes Licht. Auf ein einzelnes Eingangssignal reagiert unsere Nervenzelle zunächst noch nicht.4 Wenn aber gleichzeitig oder auch kurz nacheinander mehrere Impulse eintreffen, ist das ein Hinweis darauf, dass „da draußen etwas ist“. Unser NeuronNeuronen erzeugt daraufhin selbst einen elektrischen Impuls, den es als Signal „rotes Licht gesehen“ über das AxonAxone an andere, nachgeschaltete Nervenzellen weiterschickt.

Der NervenzelleNervenzellen ist, bildlich gesprochen, natürlich nicht bewusst, dass sie gewissermaßen eine Entscheidung gefällt hat. Vielmehr haben die Eingangssignale dazu geführt, dass ein AktionspotentialAktionspotential gebildet wurde, das über das AxonAxone der Nervenzelle u.a. an die benachbarten Neurone weitergeleitet wird (vgl. Infobox 2.1). Dieses Aktionspotential ist ein Signal für die benachbarten Neurone, die möglicherweise ebenfalls auf rotes Licht reagieren. Auf diese Weise bestätigen benachbarte Zellen sich gegenseitig, dass sie dieselbe Information erhalten haben. Ein solcher Abgleich ist nützlich, wenn man in seiner Wahrnehmung sicherer, schneller und genauer werden will. Da die Verbindungen wechselseitig sind, hat die Nervenzelle nicht nur die Information bestätigt, sondern auch eine Bestätigung für ihr Signal erhalten. Außerdem wird das Signal an Nervenzellen im nachgeschalteten Hirngebiet geschickt. Dabei erhalten die nachgeschalteten Nervenzellen nicht nur Impulse von der einen Nervenzelle, sondern auch von weiteren. So kann man sich vorstellen, dass einige der nachgeschalteten Nervenzellen nicht nur die Information „rot“ sondern auch noch die Informationen „rund“ und „ungefähr 8–12 cm groß“ erhalten. Diese würden dann bevorzugt auf rote Äpfel aber auch auf kleine rote Bälle reagieren. Diese Zellen geben nun die Information „kleines, rotes, rundes Objekt“ wiederum an andere Hirngebiete weiter, die vielleicht zusätzliche Informationen über den kleinen braunen Stiel des Apfels oder den braunen Blütenrest erhalten (unimodale Assoziationsarealeunimodale Assoziationsareale) oder gar Informationen zum Geruch, der Glattheit einer typischen Apfelschale oder zum Geschmack (multimodale Assoziationsarealemultimodale Assoziationsareale). Zusätzlich geben die Neurone aber auch Signale an die vorgeschalteten Hirngebiete zurück. Das Gehirn ist keine „Einbahnstraße“, sondern Informationen laufen in der Regel in beide Richtungen.

2.2 Woher wissen eigentlich die Cortexgebiete, was ihre Aufgabe ist?

2.2 Woher wissen eigentlich die Cortexgebiete, was ihre Aufgabe ist?

Mit der Ausbildung der größtmöglichen Anzahl an Verbindungen zwischen den NervenzellenNervenzellen ist ein Gehirngebiet aber noch längst nicht fertig mit seiner Entwicklung. Das Gehirn funktioniert nämlich nicht dann am besten, wenn möglichst viele Verbindungen bestehen, sondern dann, wenn die richtigen Verbindungen gut und stark ausgeprägt sind. Daher folgt der Phase der Synapsenentstehung, der SynaptogeneseSynaptogenese, ein weiterer Schritt, bei dem etwa 40 % der SynapsenSynapse wieder abgebaut werden: das sogenannte Pruning Pruning. Das klingt zunächst einmal wenig sinnvoll, hat aber durchaus Relevanz und Vorteile (vgl. Casey, Giedd & Thomas 2000). Es ist ein bisschen so wie bei einem Gärtner, der zunächst einmal sehr viele Samen ausbringt und schaut, wie sich die Pflänzchen entwickeln. Die Kräftigsten werden dann von der Anzuchtschale in Blumentöpfe gesetzt, weiter gepflegt und als besonders schöne und üppige Pflanzen gewinnbringend verkauft (vgl. Infobox 2.3).

Читать дальше

2.2 Woher wissen eigentlich die Cortexgebiete, was ihre Aufgabe ist?

2.2 Woher wissen eigentlich die Cortexgebiete, was ihre Aufgabe ist?