In Abhängigkeit von Bildeigenschaften und -inhalt, den jeweiligen Lernzielen, der angewandten Methodik und Lernerausgangslage lassen sich visuellen Medien im Hinblick auf den fremdsprachlichen Lernprozess prinzipiell folgende Grundfunktionen zuschreiben (cf. Reinfried 2007, 418sq.):

Semantisierungshilfe

Stimulus zur Kommunikation

Gedächtnisstütze

Vermittlung landeskundlich-interkultureller Inhalte

Grammatikhilfe.

An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass visuelle Materialien natürlich auch ihrer Anschaulichkeit und Motivationsförderung wegen eingesetzt wurden und werden. Im modernen Fremdsprachenunterricht des 21. Jahrhunderts sind sie darüber hinaus ein wesentlicher Ausgangspunkt für Analysen, Transfer- und Kreativaufgaben.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Videorekorder erstmals gegen 1970 im Fremdsprachenunterricht Anwendung fanden.

Videos sind analoge oder digitale Aufnahmen […] und stellen eine Form von audio-visuellen Medien dar. Es sind Bewegtbilder mit oder ohne Ton bzw. Text, wobei Texte gesprochen oder geschrieben (z.B. als Untertitel, Beschriftungen) eingesetzt werden können (Porsch/Grotjahn/Tesch 2010, 147).

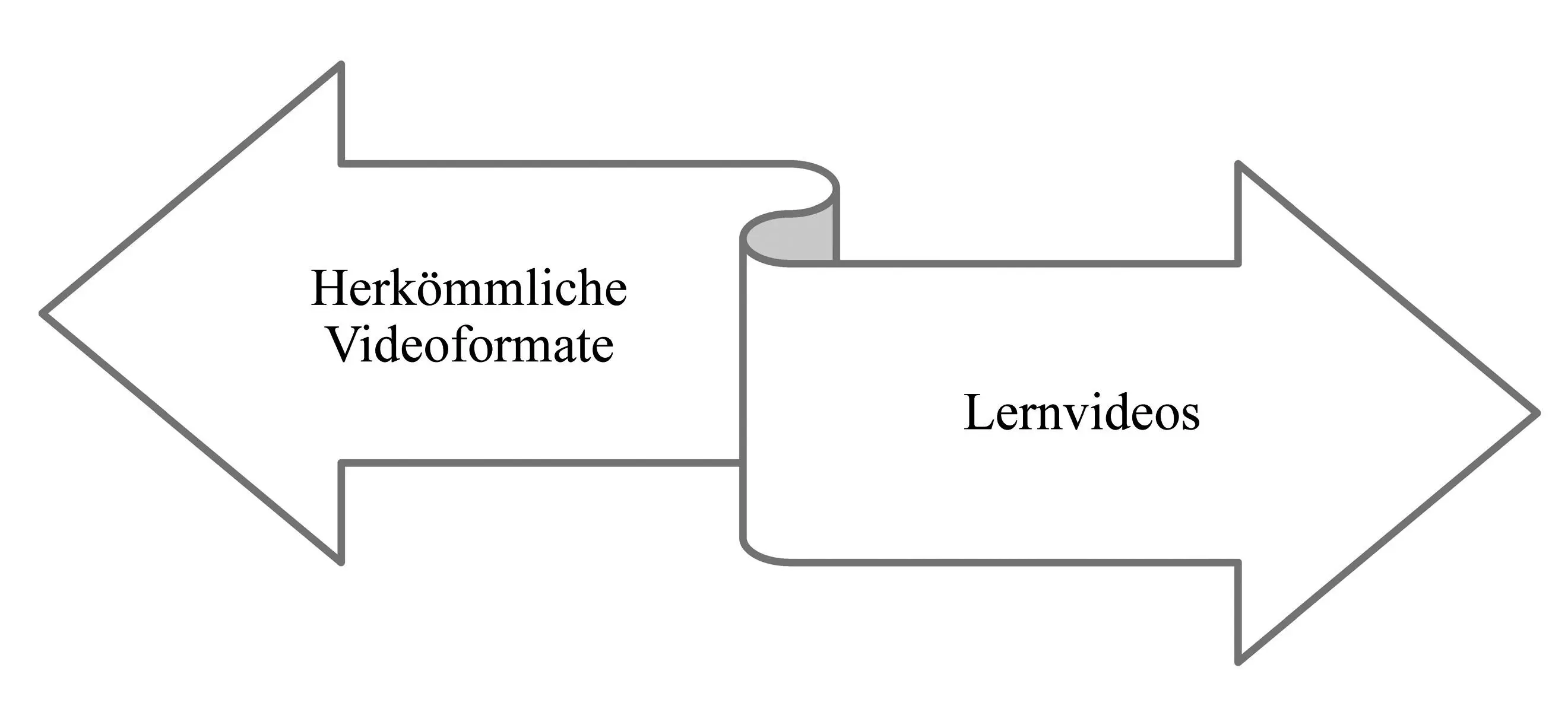

In Abgrenzung zu herkömmlichen Videos unterscheiden sich Videoproduktionen für den Fremdsprachenunterricht dadurch, dass sie Film(e)/-sequenzen beinhalten, die für Lerner konzipiert wurden bzw. sich an diese richten und in ihrem Lernprozess begleiten. Sie werden im Folgenden als Lernvideos bezeichnet. Fremdsprachliche Lernvideos zielen darauf ab, die Kenntnisse und Kompetenzen des Rezipienten zu initiieren und zu wiederholen oder aber zu intensivieren und auszubauen (cf. Abb. 2).

Abb. 2: Terminologische Differenzierung zwischen herkömmlichen Videoformaten und Lernvideos

Was die ersten für den Fremdsprachenunterricht konzipierten Lernvideos betrifft, so zeigt das Beispiel des Klett-Verlags, dass bereits 1981 erste Lernvideos für das Fach Englisch erschienen sind. Dabei handelte es sich um die fünf Titel: (1) Crossing the Channel , (2) Breakfast at the Clarkes , (3) Looking for a Place to Stay , (4) Shopping in the High Street sowie (5) Camping and Cooking.

Im Jahr 1986 folgten unter dem Titel Visite en France in zwei Teilen die ersten Videokassetten für das Fach Französisch. Kurze Zeit später, in den Jahren 1988 und 1989, erschienen auch für das Spanische die ersten Videokassetten im Rahmen eines zweiteiligen Selbstlernkurses mit dem Titel Spanisch zu Hause , bestehend aus Video, Hörkassette und Begleitheft. Während der Klett-Verlag mit diesen Publikationen eine Vorreiterrolle einnahm, brachte der Cornelsen-Verlag seinerseits die erste Videokassette Vidéo France: Panoramiques (1995) erst zehn Jahre danach auf den Markt.

Ähnliches gilt für den Fremdsprachenunterricht Englisch. Im Jahre 1991 – und damit vergleichsweise spät – stellte der Cornelsen-Verlag unter dem Titel Youth Wave FM die erste Videokassette für die Sekundarstufe I/II zur Verfügung. Auch im Fach Spanisch wurden Videosequenzen mit Ausnahme der Literaturverfilmung Don Quijote de la Mancha (2004) nicht vor dem Aufkommen der DVD als Speichermedium angeboten. Die erste DVD wurde erst im Jahr 2006 unter dem Titel Punto de Vista DVD im Rahmen des gleichnamigen Lehrwerkkompendiums veröffentlicht.

Noch bevor Schulbuchverlage die Nachfrage nach filmgestütztem Unterricht zu stillen vermochten, war es seit den 1970er Jahren üblich, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Dritten Fernsehprogramme pädagogisch aufbereitete Sendungen anboten, die unter der Bezeichnung Schulfernsehen für unterrichtliche Zwecke genutzt werden konnten. Die Anfänge machte der Bayerische Rundfunk (BR) im Jahr 1964, dicht gefolgt vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) im Jahr 1969. Bis 1972 zogen alle weiteren Sender mit der Ausstrahlung von Schulfernsehen nach. Das fächerübergreifende Angebot beinhaltete zunächst Einzelsendungen und später auch bestimmte Themenreihen (cf. Schludermann 1981, 51). Zu diesem Zeitpunkt war der Film als Unterrichtstechnologie jedoch nur selten methodisch-didaktisch fundiert: „Audiovisuelle Medien [hatten] lediglich [eine] additive Enrichmentfunktion zu erfüllen, eine organische Integration in den Unterricht war nicht gegeben“ (ibid.15).

Im Vergleich zu später folgenden Konzepten von Schulfernsehen als Kontext- oder Direct-teaching -Programm kam dem Unterrichtenden ein dementsprechend großer didaktischer Freiraum zu, denn Sendungen des Schulfernsehens galten im Rahmen der Enrichment -Konzeption als unverbindliche Angebote, die der Lehrer nach eigenem Ermessen und ohne Vorgaben in seinen Unterricht integrieren konnte (cf. Protzner/Protzner 1977, 140sq.). Dennoch nahmen gerade aufgrund der großen Entscheidungsfreiheit hinsichtlich methodisch-didaktischer Vorgehensweisen und deren Unverbindlichkeitscharakter viele Lehrer zunächst eine eher skeptische Haltung gegenüber Fernsehsendungen ein und zweifelten an ihrer Effizienz (cf. Schludermann 1981, 91sq.).

Eine systematische Methodik entwickelte sich erst in den 1980er Jahren. Während der kommunikativen Wende „galten Filme als Träger von Informationen, die durch die zusätzlichen Fragen des Lehrers erschlossen wurden. Aufgabe des Lerners war es [ausschließlich], auf das Gesehene zu reagieren und die Inhalte zu reproduzieren“ (Sass 2007, 9).

Was Sendungen für die Fremdsprache Französisch angeht, so gab es neben den seit 1967 im BR ausgestrahlten Lehrsendungen des Telekollegs (e.g. Bon courage (1–3) (seit 1991), C’est ça, la vie (seit 1996))1 weitere (Sprach-)Sendungen für erwachsene Zuschauer. Hierzu zählt etwa die 39-teilige Serie Les gammas , die die Ankunft dreier humanoider Außerirdischer auf der Erde thematisierte und erstmals 1974 vom BR und weiteren Sendern ausgestrahlt wurde. Zum anderen produzierten der heutige SWR (Südwestrundfunk)2 und der WDR speziell für das Schulfernsehen die Reihen Autun en fête , (seit 1980), Un ordinateur pas ordinaire (seit 1984), La bande des quatre (seit 1985), Les Arnaud de Versailles (seit 1986) und Les trois de Lyon (seit 1988).

Rückblickend lässt sich sagen, dass bis in die 1970er Jahre videogestützter Fremdsprachenunterricht vor allem im Rahmen authentischer TV-Sendungen die Regel war, wohingegen in den 1990er Jahren eine Umorientierung zu Gunsten eigener, didaktisierter Videoproduktionen stattfand (cf. Bufe 1993, 4). Zeitgleich etablierte sich der „kommunikativ-situative, handlungsorientierte Ansatz, der aktive Lerner rückte in den Mittelpunkt des Lerngeschehens“ (Sass 2007, 9). Unter Berücksichtigung der Kognitionsforschung wurde Filmverstehen nunmehr als individueller Prozess der Informationsverarbeitung verstanden. Infolge dieser Erkenntnis findet die Filmarbeit bis heute mit Hilfe unterstützender Aufgaben vor, während und nach der Rezeption statt. Auf diese Weise sind die Lernenden „kognitiv gefordert und reproduzieren Inhalte, indem sie mündlich oder auch schriftlich das Verstandene oder ihre Interpretationen wiedergeben“ (ibid.). Ihnen kommt somit eine autonome und interaktive Lernerrolle zu.

Statt den interkulturellen und den handlungsorientierten Ansatz als zeitgeschichtliche Einzelphänomene zu beschreiben, werden diese und weitere seit der Jahrtausendwende auftauchende fremdsprachendidaktische Konzepte in der vorliegenden Arbeit unter dem Begriff des neokommunikativen Fremdsprachenunterrichts zusammengefasst. Der Begriff des neokommunikativen Fremdsprachenunterrichts geht zurück auf die Vorarbeiten von Königs (1991) und Reinfried (2001) und impliziert die Erweiterung des kommunikativen Ansatzes um Lerner- und Handlungsorientierung, Ganzheitlichkeit sowie Interkulturelles Lernen und Mehrsprachigkeitsdidaktik. In Anlehnung an Reimann (2014a, 90) kann daher von einer „Fortschreibung des kommunikativen Paradigmas unter geänderten Vorzeichen“ gesprochen werden. In Anbetracht aktueller Tendenzen ergänzt er die von Königs und Reinfried aufgestellten Leitlinien um die Schwerpunkte „Differenzierung, Inklusion, Transkulturalität, fächerübergreifendes Lernen, Aufgaben- und Standardorientierung, Multimedialität, Neubewertung der Kognitivierung sowie Metakognition“ (ibid.).

Читать дальше