• Krefelder Behinderten-Selbsthilfe-Gruppe »Krebse«

Die Selbsthilfe-Organisation besteht aus einer Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, die sich in ihren monatlichen Treffen zu aktuellen Themen, z. B. aus den Bereichen Wohnen, Freizeitgestaltung, Arbeit etc., austauscht und berät. Sie setzt sich für mehr Mitsprache und Mitgestaltung in diesen wesentlichen Lebensbereichen ein und ist insbesondere in der Stadt Krefeld und Umgebung aktiv.

• Prof. Dr. Gudrun Dobslaw (Fachhochschule Bielefeld)

Frau Prof. Dr. Gudrun Doblsaw lehrt und forscht an der FH Bielefeld im Fachbereich Sozialwesen, insbesondere im Lehrgebiet psychosoziale Intervention und Beratung. Sie setzt sich dabei sowohl mit Konzepten von Teilhabe auseinander als auch mit der Kommunikation und Interaktion zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und Fachkräften in professionellen Kontexten. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Forschung ist eine partizipativ angelegte wissenschaftliche Forschung im Sinne der Gestaltung partizipativer Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse.

• »In der Gemeinde leben gGmbH (IGL)«, Stiftung Bethel

Die IGL wurde 2001 in Düsseldorf als Kooperation der gleichberechtigten Gesellschafter der Diakonie Düsseldorf und Stiftung Bethel gegründet. Als eine gemeinnützige Gesellschaft begleitet die IGL Menschen mit kognitiven und mehrfachen Beeinträchtigungen dort, wo sie leben und ausgerichtet auf ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse. Sie bietet sowohl Assistenzleistungen in der eigenen Wohnung als auch in besonderen Wohnformen an und betreibt darüber hinaus das PIKSL-Labor Düsseldorf, ein Angebot, das sich die Umsetzung der digitalen Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung zum Ziel gesetzt hat.

2.2 Fragestellung und Zielsetzung des Projekts

Im Fokus des Projektvorhabens stand die Zielgruppe der Menschen mit Komplexer Behinderung und umfassendem Unterstützungsbedarf in den Bereichen Teilhabe, selbstbestimmte Lebensführung und Pflege. In den Mittelpunkt sollten insbesondere Personen gerückt werden, die bereits langjährig in besonderen (»stationären«) Wohnformen lebten. Die leitende Forschungsfrage für das Projekt lautete:

Welche Methoden und Verfahrensweisen ermöglichen eine systematische Erhebung von Wohnwünschen und eine sich daran anschließende Realisierung von Wohnperspektiven für Menschen mit Komplexer Behinderung und Pflegebedarf, die langjährig in stationären Wohneinrichtungen betreut werden?

Die sich daraus ableitenden Projektziele waren:

• Für den genannten Personenkreis ein Verfahren zur systematischen Analyse, Entwicklung und Umsetzung von Wahlmöglichkeiten des Wohnens partizipativ zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren

• Methoden, Ansätze und Instrumente zusammenzustellen, die darauf ausgerichtet sind, Wahlmöglichkeiten (Ermittlung des Wohnwunsches und dessen Realisierung unter Berücksichtigung individueller Kompetenzen und Unterstützungsbedarfe) für Menschen mit Komplexer Behinderung und Pflegebedarf zu sichern

• Die im Projektverlauf gewonnenen Erkenntnisse inhaltlich mit Selbstvertretungsorganisationen, Sozialleistungsträgern, Leistungsanbietern und Vertreter*innen unterschiedlicher Fachdisziplinen zu diskutieren und zu konsentieren

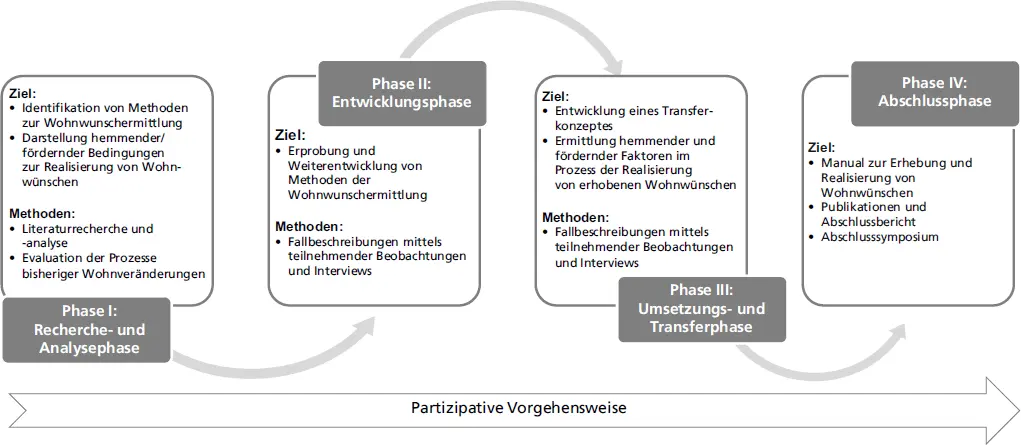

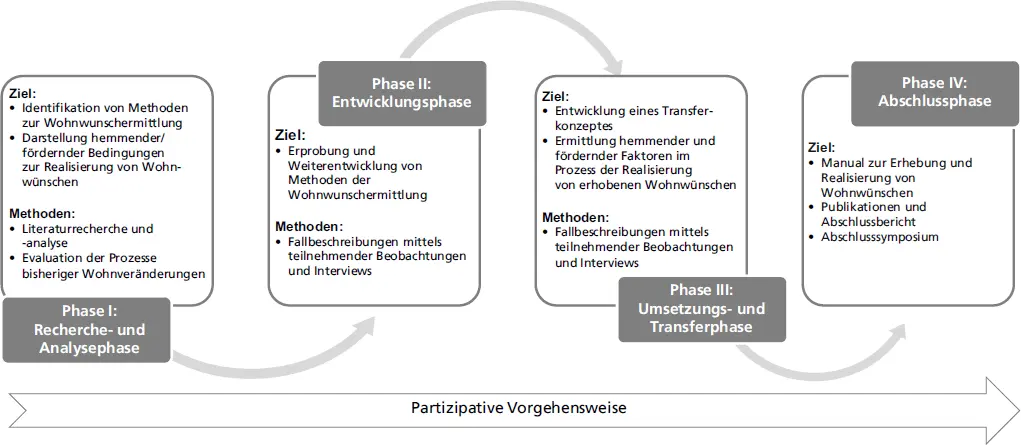

Die Bearbeitung des Projektvorhabens erfolgte in vier Phasen, die sich zum Teil überlappten (  Abb. 2.1).

Abb. 2.1).

Da Menschen mit Komplexer Behinderung ihre Wohnwünsche überwiegend nicht aufgrund von abstrakten Zukunftsvorstellungen entwickeln und verbalisieren können, waren angepasste Erhebungsmethoden und Vorgehensweisen notwendig. Nach einer Anfangsphase der systematischen (internationalen) Literatur- und Methodenrecherche (Phase I) wurde daher zunächst ein Pilotprozess in Bethel.regional durchgeführt, der durch das Entwickeln und modellhafte Erproben verschiedener Zugänge, Ansätze und Methoden gekennzeichnet war (Phase II).

Die Evaluation des Pilotprozesses sowie die Hinweise aus Expert*innenworkshops fanden dann Berücksichtigung in der Planung und Durchführung weiterer zehn Einzelprozesse (individuelle Wohnwunschermittlung mit einzelnen Klient*innen) und drei sehr unterschiedlich angelegter Transferprozesse (Übertragung der Erfahrungen in verschiedene Settings) (Phase III). Die Auswertung und Zusammenstellung der gewonnenen Erkenntnisse sowie die Vorbereitungen zu Veröffentlichungen bildeten – neben dem Abschluss der Einzel- und Transferprozesse – den Schwerpunkt in Phase IV.

Abb. 2.1: Projektanlage (eigene Darstellung)

2.4 Partizipative Ausgestaltung

Das Projekt war als partizipatives Forschungs- und Entwicklungsprojekt angelegt. Während der Entwicklung und Umsetzung des Projektvorhabens lag daher in allen Projektphasen ein besonderer Fokus auf der partizipativen Ausgestaltung. Diese bezog sich zum einen auf die enge Zusammenarbeit zwischen Praxis und Wissenschaft: Sie wurde über eine Projektstruktur sichergestellt, die eine differenzierte Reflexion aller Projektschritte in regelmäßigen Projektsitzungen der beiden Projektpartner Bethel.regional und EvH Rheinland-Westfalen-Lippe beinhaltete. Sowohl Planung und Entwicklung der Projektschritte als auch die Auswertung von Erhebungsdaten sowie die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden miteinander beraten und abgestimmt.

Wesentliches Anliegen war darüber hinaus die Zusammenarbeit und Einbeziehung von Menschen mit Beeinträchtigungen als Expert*innen in eigener Sache. Ziel war es, die Forschung nicht über, sondern gemeinsam mit Menschen mit Beeinträchtigungen durchzuführen und den Leitfaden zu Methoden, Ansätzen und Instrumenten gemeinsam zu entwickeln. Durch den partizipativen Forschungsansatz wurden diese Personen als Partner*innen im Forschungsprozess beteiligt und ihre individuelle und kollektive Selbstbefähigung und Ermächtigung (Empowerment) unterstützt (von Unger 2014).

Die konsequente und umfassende Beteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen stellte eine besondere Herausforderung dar, da es im Projekt als Zielgruppe um Personen ging, die sich vielfach verbalsprachlich nicht oder nur sehr eingeschränkt äußern können. Um das Ziel einer bestmöglichen Beteiligung zu erreichen, wurden verschiedene Ansätze genutzt:

1. Es wurden zwei Selbstvertretungsgruppen – People First in Bielefeld und die Krefelder Behinderten-Selbsthilfe (Krebse) in Krefeld – angefragt, das Projekt kritisch zu begleiten. People First war zu Beginn des Projektes dabei und hat bei der Übersetzung der Informationen zum Projekt in Leichte Sprache mitgewirkt. Im weiteren Verlauf des Projektes lag der Fokus auf dem Austausch mit den Krebsen in Form von Expert*innenworkshops, die alle sechs Wochen, zum Ende des Projektes auch alle vier Wochen, durchgeführt wurden.

2. In der Durchführung wurden zur Sicherung der Beteiligung die Wunsch- und Willensbekundungen der einbezogenen Personen sowie ihre Ausdrucksmöglichkeiten für Zustimmung und Ablehnung von Beginn an erhoben und die Zeichen dafür im Prozess konsequent beachtet.

Читать дальше