Habiendo decodificado los enfoques tradicionales de las historiografías peruana y chilena, se inició el debate. Pronto me llamó la atención que, en efecto, en solo dos horas habíamos logrado desnacionalizar el abordaje del tema. Entonces nos convertimos en un grupo de académicos y de pedagogos en formación preocupados por una problemática específica: ¿cómo enseñar la Guerra del Pacífico sin que nos siga separando, y, sobre todo, sin que siga separando a las nuevas generaciones? Y fue así que comenzaron a fluir las ideas.

La experiencia que he relatado me hizo recordar las bellas páginas de Ryszard Kapuściński (2007, pp. 11-28) en Encuentro con el otro , en las que imagina lo que podría ocurrir de toparse súbitamente dos grupos humanos trashumantes, de la era nómada o presedentaria. El autor polaco colige tres posibilidades frente a dicho contacto: la primera degenera en un enfrentamiento violento: la guerra; la segunda, al contrario, propicia el diálogo, el intercambio amistoso, y, eventualmente, la integración. En la tercera, ambos grupos se mostrarán completamente indiferentes el uno con el otro, transitarán muy cerca, como en las aceras opuestas de una calle muy angosta, pero no atinarán a cruzarla para conocerse; si acaso, se mirarán de reojo.

En analogía con los grupos trashumantes de Kapuściński, me he preguntado por la relación del Perú frente a Chile y viceversa, pues se trata de dos colectividades con conciencia de sí y mi primera constatación es que la tercera opción nunca se ha producido entre ambas porque peruanos y chilenos nunca hemos sido indiferentes entre nosotros. Esta comprobación es importante porque demuestra que nos conocemos bastante y que estamos en contacto hace muchísimo tiempo.

De hecho, no faltan quienes, retrotrayendo el origen de la relación binacional a tiempos remotos, han señalado que el primer encuentro entre ambos grupos es el viejo conflicto entre pizarristas y almagristas durante el período de conquista. Más allá de lo que considero una metáfora, en efecto, las relaciones entre el virreinato y su capitanía fueron muy fluidas pues eran gobernados por la misma administración. Además, el intercambio comercial fue dinámico inclusive después de la independencia, gracias a ese circuito cerrado que solemos llamar “azúcar por trigo”, con el que las élites del norte del Perú y Lima, y las de Valparaíso y Santiago, prosperaron tras la emancipación de España.

Pero la república trajo también la rivalidad comercial entre el Callao y Valparaíso, y en el contexto de la gran depresión mundial de 1873, a la guerra del 79, cuando nuestras naciones se enfrentaron como lo hicieron los grupos de que habla Kapuściński. Entonces nos hicimos mucho daño, mucho más el ganador al perdedor, el invasor al invadido; y aunque los contactos diplomático, comercial y humano se retomaron poco después, igual se generó un antes y un después alrededor de aquella infausta guerra. Esta dejó profundas huellas en ambas colectividades y la tantas veces mencionada “desconfianza mutua” se instaló en sus corazones, desde sus más altas autoridades hasta los sectores populares.

El nuevo milenio, sin embargo, trajo consigo nuevos vientos, los que propagaron el aroma de la globalización, de la importancia de concurrir en bloque a la economía mundial, tanto como del fin de las ideologías , que, entre otros paradigmas, puso en tela de juicio al nacionalismo decimonónico, tanto como a nuestra propia disciplina académica: la historia, más aún a su todavía vigente vertiente positivista. En realidad, esta venía siendo desafiada desde la década de 1920, cuando los franceses de Annales le dijeron al mundo que la historia debía ser total y que tenía que incluir en sus estudios los aspectos sociales, económicos y de mentalidades. Sin embargo, las biografías de grandes hombres, las épicas narraciones de batallas y los héroes militares sobrehumanos nunca pasaron de moda.

En todo caso, con el advenimiento del nuevo milenio, peruanos y chilenos logramos conversar del pasado doloroso; es decir, esos dos grupos humanos que se enfrentaron hace 140 años, recientemente han sentado en la misma mesa a sus historiadores y también a sus autoridades políticas y diplomáticas; inclusive, desde hace muy poco, a sus gabinetes ministeriales. El origen de este acercamiento podría ser material, pues hoy las economías de nuestros países están básicamente interrelacionadas; pero también hemos notado que diversos actores desean superar esa sempiterna desconfianza mutua que es evidente que no se irá por sí sola, esa tarea no se la podemos dejar al tiempo.

Y es entonces que, paso a paso, nos hemos colocado ad portas de iniciar una política binacional de reconciliación, la que erija lugares de la memoria comunes, donde una colectividad pueda reconocer los momentos históricos en los que la otra la apoyó; tanto como lamentar solemnemente la agresión, que, en el pasado, pudo infligirle a su contraparte. Estos gestos, pues eso es lo que son, tienen la virtud de sosegar los ánimos de quienes aún resienten heridas lejanas, pero que solo el otro , con su palabra sincera, logrará cicatrizar definitivamente.

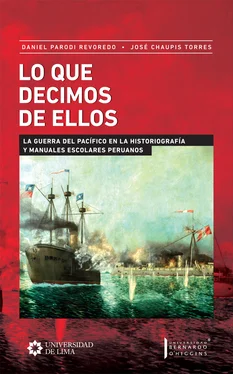

Y es hacia esta finalidad a la que apunta Lo que decimos de ellos , libro que analiza los discursos de la historiografía y manuales escolares peruanos —básicamente para subrayar que aún se escriben en clave decimonónica— y que busca establecer cuáles son las ideas fuerza respecto del propio país y del otro —Chile— que luego devienen en imaginarios que, de una forma u otra, afectan la realidad cotidiana. Aunque esta investigación refiere tangencialmente a Bolivia, su énfasis está centrado en la construcción de un yo y un otro , peruano y chileno, respectivamente, a través de la narración histórica de la Guerra del Pacífico.

La contraparte de este trabajo la publicamos el 2010, se tituló Lo que dicen de nosotros (Parodi, 2010) 1. En ella realizamos un ejercicio similar respecto de los discursos de la historiografía y manuales escolares chilenos, y de cómo estos construían al yo y al otro, también desde un enfoque positivista y nacionalista, funcional a las corrientes historiográficas del siglo XIX. Sin embargo, la presente investigación cuenta además con la participación de mi colega y amigo el historiador José Chaupis Torres, sanmarquino, que es referente obligado en esta temática. Su inclusión en este volumen es imprescindible para brindarle al público una visión completa del discurso historiográfico tradicional y de la historia escolar peruanos acerca de los países que nos ocupan y del rol que estas les asignan, a cada uno, en las obras que hemos pesquisado.

A estas alturas, creo que es pertinente señalar que, tratándose de una compilación, esta introducción se abstendrá de presentar un marco teórico más específico del que hemos planteado en sus primeras páginas, y lo mismo para el caso del estado de la cuestión. La razón es que cada uno de sus capítulos cuenta con sendos análisis que estamos seguros superarán con creces cualquier ausencia que pudiese observarse en estas páginas introductorias.

La presente compilación se divide en dos partes. La primera, de mi autoría, contiene dos capítulos: el primero decodifica los capítulos que Jorge Basadre dedica a la Guerra del Pacífico desde las herramientas teóricas del análisis crítico del discurso y la dialéctica de la alteridad. De esta manera, hemos podido establecer cómo el célebre historiador tacneño construye imágenes bastante precisas del Perú y de Chile, las que luego se han trasladado a los manuales escolares y de allí a la colectividad, bajo la forma de imaginarios.

El segundo capítulo pesquisa, desde el mismo enfoque teórico, los contenidos de una quincena de manuales escolares publicados entre 1975 y 2016. En este caso, nos hemos limitado al texto, vale decir a sus relatos para indagar su evolución y observar si, con el advenimiento de la enseñanza por competencias, tanto como del cambio paradigmático que tuvo lugar con la caída del muro de Berlín en 1989, aquellos han experimentado alguna modificación sustancial. Este capítulo es sinérgico al primero y permite distinguir claramente aquellas virtudes y defectos de cuya amalgama se construyen los imaginarios del propio país y de Chile, respecto de la Guerra del Pacífico y del periodo inmediato anterior.

Читать дальше