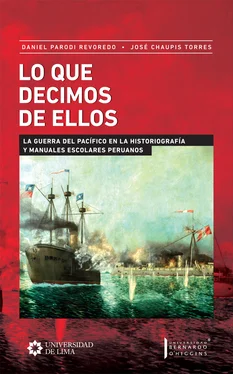

Cuando digo que lo sigo es que he acudido a algunas de sus conferencias, en particular en una en la que también me habían invitado, en torno al Bicentenario y el tema de la independencia. En ese instante, y lo digo con franqueza, descubrí una cosa: Parodi estudia no solo la historia sino a los historiadores. Es el caso de Basadre, desde las primeras páginas de este libro. Retoma conceptos que resumen la visión de Basadre, esa guerra del Pacífico a la que el Perú llega sin naves de guerra, porque «las ventas del guano se habían empleado para ampliar las burocracias civil y militar». La poca preocupación por parte de Manuel Pardo.

Lo que decimos de ellos se orienta a dos dominios fundamentales. El primero, esa guerra, que tanto nos duele y escandaliza, fue la primera vez que «el Perú se mira a sí mismo» (Parodi). Es el comienzo de la primera generación crítica del Perú —y esto es lo que pienso— que empieza con Manuel González Prada, de 1888 hasta su muerte, 1919. Ya sabemos el resto, tanto en la historia, la vida política, las ideas, Haya, Mariatégui, Porras, Sánchez, Víctor A. Belaunde, Vallejo, y luego la generación de los 50 y después, Flores Galindo, Matos Mar, Julio Cotler. Un listado inacabable. El interminable (y saludable) debate sobre qué es el Perú y qué somos los peruanos. Sin olvidar la literatura, de Ciro Alegría a José María Arguedas y Mario Vargas Llosa.

Pero hay algo más. Y lo ha dicho Parodi. Le interesa la gente, los peruanos corrientes, lo que en la historia contemporánea son las otras formas de la historia. Algo más allá incluso de las clases sociales, como en los discípulos de Marx. Más lejos, menos organizados, esa representación tan evidente de lo que llamamos pueblo, pueblo llano. Si Parodi alterna sus trabajos comparativos con esa historia inmediata, el pueblo, puede que entonces eso lo lleve a lo que también le importa, la didáctica de la Historia. Y es el espacio donde todo se va a decidir, las aulas.

Le deseo ese viaje por las otras historias. Esa historia del pueblo peruano que nadie se ha atrevido a abrazar. Y acaso, una tarea que espero de su parte. Luchar por que la historia sea retomada como una disciplina. Algo que ha desaparecido con el constructivismo y las clases por áreas. No se puede estudiar historia y a la vez geografía y economía. Eso no se hace en ningún lado y por eso que nuestros alumnos en los tests de PISA son «los últimos de la clase» como ha dicho Nicolás Lynch. Por lo demás, confío en lo que intenta Parodi. El Perú es una comunidad de destino.

Hugo Neira

El 26 de junio del 2018 viví una experiencia singular. Me encontraba en Santiago de Chile, invitado por la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), para presentar la compilación Relecturas de la Guerra del Pacífico , en la que varios historiadores de ambos países han escrito diferentes relatos sobre dicha conflagración, pero con el denominador común de que ninguna de ellas trata de batallas sangrientas ni de epopeyas o héroes militares. Más bien tratan de ciudadanos, sacerdotes, de la prensa, la literatura, etcétera. De hecho, la compilación de la UBO es una invitación a dejar de lado, por un momento, los lugares comunes de la guerra, para sumergirnos en sus aspectos más cotidianos.

Sin embargo, la experiencia singular no fue esa, a pesar de que contó con un lleno de bandera en el salón principal de la bella y antigua casona donde funciona el Centro Cultural de la UBO, en la que se destacó la presencia del embajador del Perú y de altas autoridades universitarias. No, mi real inquietud se centraba en lo que iba a ocurrir al día siguiente, el 27, cuando, como anticipo del libro que en estas líneas estoy introduciendo, se me encargó contarle a un grupo de jóvenes universitarios chilenos, de los primeros semestres de la carrera de pedagogía en historia, nada menos que la “versión peruana de la Guerra del Pacífico”.

No sé si mis colegas de la UBO Germán Morong y Patricio Ibarra ponderaron el desafío, más pedagógico que académico, que significó para mí su invitación a dictar esa charla. Como maestro universitario, me preocupaban varias cosas: la primera era cómo establecer una relación basada en la confianza con un grupo de estudiantes ya compacto, estructurado, pues se encontraban finalizando el semestre académico. Se conocían muy bien entre ellos, pero yo nos los conocía, ni ellos a mí.

Si algo me han enseñado mis largos años de docencia universitaria es que “conectar” y generar empatía con los jóvenes que de pronto están sentados frente a ti es el paso decisivo, fundamental, para triunfar o fracasar en la enseñanza de una materia. Y lo es mucho más si la intención es crear una atmósfera colaborativa en el aula, en la que el proceso cognitivo se produzca, menos desde la charla del maestro, y más a través de la participación de los estudiantes durante la sesión y en el debate subsecuente. Entonces me preguntaba ¿cómo lograr algo así con jóvenes que no conozco y a los que, de seguro, la presencia de un historiador peruano que ha venido a narrarles su versión de la “guerra con Chile” tendería, en primera instancia, a alejarlos más de mí, en lugar de acercarlos?

Entonces se me ocurrió desnacionalizar el ambiente y preocuparme más por el vínculo profesor-estudiante que, reitero, es lo primero que se tiene que construir en el proceso cognitivo. Pero ¿cómo hacerlo? Yo solo contaba con un par de horas, tal vez un poco más, para conocerlos, empatizar, exponer, fomentar la participación y propiciar un debate. Les señalé que teníamos dos opciones: o me veían como a un profesor nuevo, que recién introduce el curso, y manteníamos una actitud distante; o, por el contrario, me veían como un profesor conocido que les estaba dictando la última lección del curso, con quien ya tienen familiaridad pues ya se había generado con él, a través de las sesiones, una relación cercana. Ambas afirmaciones eran ciertas, pues ese día, en apenas dos horas, yo iba a comenzar y a terminar mi relación profesor-estudiante con ellos, por lo que los invité a adoptar todos juntos la segunda opción; es decir, que me vean como a un viejo conocido, con el que habían compartido un vínculo de meses, basado en el respeto y la confianza.

Al iniciar la sesión, les expliqué que hace décadas se ha superado la idea de que existe una sola historiografía o una sola versión de la historia del Perú, de Chile o del país que fuere; y que mi exposición iba a versar sobre la visión del historiador Jorge Basadre acerca de la Guerra del Pacífico, desarrollada en su célebre obra monumental titulada Historia de la República del Perú . Añadí, seguidamente, que mi elección se debía a que Basadre era referente fundamental en el Perú, inclusive para los manuales escolares, los que suelen recoger la periodificación con la que él organiza el relato del siglo XIX y de parte del siglo XX peruanos.

Ya en la sesión realizamos un ejercicio muy interesante: fui tocando los diferentes periodos de la Guerra del Pacífico, con énfasis especial en sus causas y en el periodo de la ocupación, y les pedí que deduzcan ellos mismos cuáles podrían ser los imaginarios tradicionales peruanos acerca del conflicto. La verdad, no erraron una sola vez: señalaron que, para la historiografía peruana, Chile debía ser el responsable del conflicto porque ambicionaba el salitre de Atacama y Tarapacá, así como un enemigo hostil por los excesos de la ocupación chilena.

Luego nos detuvimos en una suerte de teoría de la conspiración , relativa a los mismos eventos, y que aparecía en las visiones tradicionales del Perú y de Chile, de manera idéntica pero invertida. Me refiero al vínculo que discursivamente hemos establecido entre la guerra de la Confederación Perú-Boliviana y la Guerra del Pacífico, las que en ambos países se relacionan causalmente. Así, para los peruanos, la intervención de Chile en la guerra contra la Confederación demuestra que fue una constante en este país la intención de atacar al Perú y despojarlo de sus riquezas, como efectivamente lo hizo durante la guerra del 79. Para los chilenos, en cambio, la Confederación y el tratado de la Alianza Defensiva de 1873 constituyen la prueba de que el Perú y Bolivia siempre se confabularon en su contra.

Читать дальше