1 ...8 9 10 12 13 14 ...23 Der Durchsetzung der Antiqua standen (sic) vor allem die mangelnde typographische Kompetenz breiter Lesekreise entgegen. Die Lesefähigkeit war mehrheitlich an Fraktur-Schriften geschult. Antiqua-Formen waren dementsprechend ungewohnt und erschwerten das Lesen – so wie heute Fraktur-Schriften. (Wehde 2000: 236)4

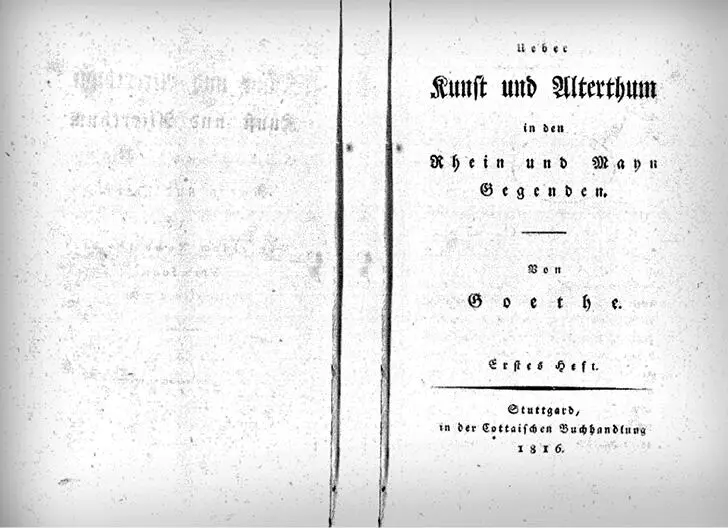

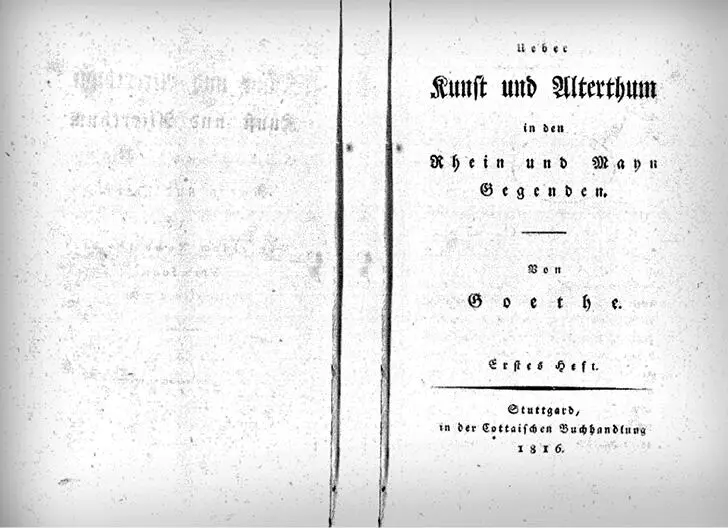

Die Gestaltung der Titelblätter von Oehlenschlägers Roman folgt offensichtlich einem aus England und den romanischen Ländern stammenden Muster von bemerkenswerter Einfachheit und Klarheit, das im Gegensatz zur Antiqua auch in den deutschen Sprachraum übernommen wurde (Wehde 2000: 223–224 und 236). Dass Oehlenschläger sich an einem solchen Modell orientierte, scheint aus dem CottaCotta, Johann Friedrich gegenüber geäusserten Wunsch hervorzugehen, sein Roman solle „wie GoethesGoethe, Johann Wolfgang von Aus meinem Leben gedruckt seyn“ (Brief vom 21.8.1821, Breve B/3: 177)5Goethe, Johann Wolfgang vonCotta, Johann Friedrich oder, wie er später mit dem Verleger vereinbarte und in den Briefen an ihn mehrfach bekräftigte, „wie Goethes Kunst und Alterthum“ ( BrC vom 16.2.1822).6Cotta, Johann FriedrichGoethe, Johann Wolfgang vonCotta, Johann Friedrich

Abb. 2: Titelblatt von Goethes Zeitschrift „Über Kunst und Alterthum“, Heft 1, 1816.

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Z 120 (1). © Klassik Stiftung Weimar.

Angesichts von Oehlenschlägers Goethe-Verehrung entsteht der Eindruck, dass sich der dänische Dichter, der Goethe immer wieder nachzueifern suchte, sogar die äussere Erscheinungsform von dessen Werken zum Vorbild nahm. Vielleicht empfand er in der inhaltlichen Fülle von GoethesGoethe, Johann Wolfgang von Zeitschrift, in der Gedichte, literarische Übersetzungen aus verschiedensten Sprachen sowie Kunst- und Literaturbetrachtungen über alle Grenzen von Zeit, Raum und Gattungen hinweg publiziert wurden, auch eine Verwandtschaft zum ähnlich weitgefächerten Spektrum seines Romans. Eine äussere Parallele besteht jedenfalls in der Mehrteiligkeit der beiden Werke – Goethes Zeitschrift erschien in umfangreichen, gut 200seitigen Einzelheften, von denen jeweils drei zu einem Band zusammengefasst wurden.7Goethe, Johann Wolfgang von Oehlenschläger gab CottaCotta, Johann Friedrich detaillierte Instruktionen, wie die verschiedenen Teile seines Romans zusammenzufügen seien ( BrC vom 24.8.1824) und präzisierte im gleichen Brief mit der Nennung von Goethes Zeitschrift auch, dass das Buch wie diese eingerichtet werden solle, nämlich „jedes neue Kapitel auf seinem eigenen Blatte.“

Oehlenschlägers Wunsch bezieht sich also nicht nur auf die Gestaltung des Titelblattes, sondern auch auf den Druck und die Ausstattung des Buches insgesamt, das er sich „elegant“ und „hübsch“ wünschte, da dies den Absatz fördern würde: „Wäre es vielleicht aber nicht gut, und würde es zur Absetzung des Buches nicht beitragen, wenn es ein wenig elegant gedruckt würde?“ Oder: „[Das Werk] wird gewiss Leser bekommen, nur müssen Sie dafür sorgen, dass es hübsch gedruckt wird […].“ ( BrC vom 3.8.1822 resp. 4.4.1823). Diese Anliegen zeigen Oehlenschlägers Interesse an der Materialität des Buches und sein Verständnis für deren ökonomische Auswirkungen auf dem Buchmarkt; es war ihm offensichtlich bewusst, dass „der verbesserten Ausstattung bei der gestiegenen Konkurrenz am Literaturmarkt eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zu[kam]; die Ausstattung eines Buches wurde zum verkaufsfördernden Moment“ (Steiner 1998: 71; der Autor stellt die Bedeutung der Ausstattung für die Buchvermarktung im Übrigen schon für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts fest). Oehlenschläger verlangt von CottaCotta, Johann Friedrich auch, das Buch nach dem Druck „schnell nach allen wichtigen Buchhaltungen [wohl irrtümlich für Buchhandlungen] zu schicken, damit der Augenblick der Neuigkeit benützt werde“ ( BrC vom 4.4.1823).

Diese praktischen Anweisungen erstaunen nicht, wenn man bedenkt, dass Oehlenschläger sehr oft sein eigener Verleger war, womit auch ein augenfälliger Unterschied zwischen den beiden sonst so ähnlichen Titelblättern der deutschen und der dänischen Erstausgabe von Oehlenschlägers Roman zusammenhängt: Während die deutsche Fassung bei CottaCotta, Johann Friedrich, dem seit 1803 „führenden Verlag in Deutschland“ (Fischer, B. 2003, 1: 32) erschienen war, hatte der Autor die dänische Version im Eigenverlag herausgegeben. Für diese selbstverlegerische Tätigkeit scheint es verschiedene Gründe zu geben: Sicher bestand zu Beginn die Hoffnung, dadurch grössere Einnahmen zu erzielen als mit dem damals üblichen Verlagshonorar.8 Die Entscheidung für den Eigenverlag zeugt aber auch vom Selbstbewusstsein des Autors, der es sich zutraute, dank seiner Bekanntheit seine Werke erfolgreich selber zu vermarkten. Freilich scheint dies nur in der Anfangszeit von Oehlenschlägers schriftstellerischer Laufbahn wirklich gelungen zu sein, wie er selber einräumt: „Meine Schriften gingen wohl noch gut; aber nicht so reissend, wie in der ersten Frühlingszeit meines Auftretens […]. Ich verstand mich auch später nicht auf den Buchhandel […]“ ( Meine Lebens-Erinnerungen 1850, 3: 8).9 Morten Møller erklärt in Dansk litteraturhistorie 4 zu den Bedingungen des dänischen Buchmarktes und des Verlagswesens im 18. und 19. Jahrhundert, der Eigenverlag sei als Publikationsplattform schon Ende des 18. Jahrhunderts kaum mehr benützt worden (1983: 545). Laut Møller begann sich damals das Verlagswesen als professionelle Institution zu etablieren, was dazu geführt habe, dass dem Lesepublikum allein schon das Erscheinen eines Werkes bei einem Verlag als Qualitätsgarantie galt, während den im Selbstverlag eines Autors publizierten Werken eher Misstrauen entgegengebracht wurde (1983: 545). Dies hinderte jedoch Oehlenschläger nicht daran, ab ca. 1811 nahezu sämtliche grösseren Arbeiten im Eigenverlag herauszugeben und sie ausserdem mehrmals zu vermarkten, indem er – ebenfalls im Eigenverlag – immer wieder neue Sammelausgaben seiner Werke veranstaltete, die er jeweils zur Subskription anbot (Liebenberg 1868, 1). Erst 1844 gab er diese verlegerische Tätigkeit auf und verkaufte die Verlagsrechte für einen Zeitraum von zehn Jahren an den Universitätsbuchhändler Andreas Frederik Høst, der in den folgenden Jahren in Zusammenarbeit mit dem Autor eine insgesamt 28 Bände umfassende, sogenannte „Godtkøbsudgave“ [„wohlfeile Ausgabe“] von Oehlenschlägers sämtlichen Werken herausbrachte, in die 10 Bände Tragödien, die der Autor zuvor noch im Eigenverlag ediert hatte, integriert waren ( Dansk biografisk leksikon 2014–2016, online, Eintrag zu A.F. Høst).

Dass Oehlenschläger die dänische Fassung seines Inselromans im eigenen Verlag publizierte, entsprach also seiner jahrelangen verlegerischen Praxis, war aber gerade im Zusammenhang mit der Publikation in zwei Sprachen von besonderer Bedeutung: In mehreren Briefen bat er CottaCotta, Johann Friedrich, das versprochene Manuskript des Romans noch behalten zu dürfen; einerseits wollte er es erst von einem deutschen Freund durchsehen lassen, „um so viel wie möglich der etwannigen Danismen zu entfernen“ ( BrC vom 28.10.1822), andrerseits aber beabsichtigte er, den Text gleichzeitig dänisch herauszugeben ( BrC vom 3.8.1822, 28.10.1822 und 4.4.1823). Er plante sogar, den Roman deutsch, dänisch und englisch erscheinen zu lassen, alle drei Versionen zur gleichen Zeit ( BrC vom 28.10.1822). Dank dem Bestehen seines eigenen Verlages hätte der Autor eine solche dreisprachige Publikation bis zu einem gewissen Grad koordinieren können, da er in der Lage war, zumindest das Erscheinen der dänischen Fassung zeitlich weitgehend selber zu bestimmen. Doch der Plan scheiterte: Walter ScottScott, Walter, der versprochen hatte, eine englische Übersetzung des deutschen Textes zu veranlassen und diese mit einem eigenen Vorwort herauszugeben, musste seine Zusage aufgrund erfolgloser Verlagsverhandlungen zurücknehmen, so dass eine englische Ausgabe nicht zustande kam ( BrC vom 24.8.1824). Als die dänische Version bereit war, liess Cotta Oehlenschlägers Briefe und Bitten um nunmehr rasche Publikation des Romans längere Zeit unbeantwortet. Schliesslich teilt der Autor Cotta mit: „Das Buch erscheint jetzt im Dänischen auch, freilich habe ich in der Vorrede gesagt, dass ich selbst eine deutsche Ausgabe besorge, und Sie haben es ja auch in mehreren Blättern angekündigt, zu lange dürfen wir aber in keinem Falle mit der Herausgabe zaudern“ ( BrC vom 24.5.1825). Es liess sich also auch mit dem Selbstverlag nicht einrichten, die deutsche und die dänische Version gleichzeitig erscheinen zu lassen. Die Publikation von Øen i Sydhavet erfolgte vorzeitig, weil Oehlenschläger auf die Einnahmen angewiesen war; zugleich befürchtete er, dass eine deutsche „Raubübersetzung“ diese schmälern könnte. Er erfuhr jedoch gar nicht, wann Cotta nun das deutsche Manuskript zu publizieren gedachte, und entdeckte erst 1826 in einer Kopenhagener Buchhandlung zufällig die Teile I und II der Inseln im Südmeere ( BrC vom 7. Mai 1826.)

Читать дальше