1 ...7 8 9 11 12 13 ...23 Eine völlig andere Auffassung vertritt Knut Brynhildsvoll (1996) in seinem Aufsatz „Kunst und Literatur als Gegenstand der Dichtung – Ästhetische Selbstreflexion in Adam Oehlenschlägers Roman ‚Die Inseln im Südmeer‘ “. Er plädiert für die Erstellung einer Intentionsanalyse, die dem Anspruch des Autors, einen neuen, „eigenen“ Roman verfasst zu haben, gerecht werde. Indem Brynhildsvoll die Absichtserklärung des Autors übernimmt, hebt er den Roman weitgehend aus dem Vergleichsrahmen heraus, in den Jørgensens Untersuchung ihn presste. Brynhildsvoll rückt die von Jørgensen vernachlässigten Aspekte des Werkes ins Zentrum seiner Analyse: Dies sind vor allem die literatur- und kunstgeschichtlichen Reflexionen, welche im Roman einen so breiten Raum einnehmen, dass der Text „in einer wesentlichen Dimension […] den Charakter eines Künstlerromans an[nimmt]“ (1996: 122). In seinen äusserst interessanten Ausführungen arbeitet Brynhildsvoll überzeugend die Modernität von Oehlenschlägers Roman heraus, der durch vielgestaltigen Einbezug anderer Werke und Kunstgattungen auf Entgrenzung des Textes angelegt ist. In dieser Sicht, die einen markanten Kontrast zu Jørgensens Beurteilung darstellt, manifestieren sich selbstverständlich auch die Veränderungen und Entwicklungen, welche in der Literaturwissenschaft in den fast 30 Jahren stattgefunden haben, die zwischen den Arbeiten Jørgensens und Brynhildsvolls liegen: Im Vordergrund stehen nicht mehr Gattungs- und Epochenzuweisungen oder wertende Hierarchisierungen, die kanonbestimmt sind oder kanonbildend wirken, sondern das autoreflexive Potential eines Textes, sowie seine Möglichkeiten, Grenzen aufzulösen, Gattungen zu mischen, starre Denkschemata aufzubrechen, Hierarchisierungen und Kanonrichtlinien zu problematisieren.8

Dass sich eine solche Betrachtungsweise jedoch auch anfangs des 21. Jahrhunderts in Dänemark nicht durchgesetzt hatte, zeigen zwei in der Rubrik „Glemte bøger“ [Vergessene Bücher] erschienene Artikel der Kopenhagener Weekendavisen vom 22.6–28.6.2001 bzw. 29.6.–5.7.2001 über Øen i sydhavet . Verfasst wurden sie von so namhaften dänischen Autoren wie Jens Kistrup, dem einstigen Nestor der dänischen Theaterkritik, und Jurij Moskvitin, Musiker und Philosoph. Sie beurteilen den Roman – ohne jede Berücksichtigung neuerer Literaturtheorien – nach ausgesprochen traditionellen Kriterien, wobei Jens Kistrup sich auf Vilhelm Andersen beruft und dessen oben erwähnte Aussage von 1924 in zustimmendem Sinn wiedergibt. Unter solchen Umständen erstaunt es nicht, dass das Verdikt der beiden Besprechungen über Oehlenschlägers Roman lautet: zu Recht vergessen.

Immerhin hat ein Teilaspekt der dänischen Version des Romans in jüngster Zeit wieder Beachtung gefunden: In ihrer umfangreichen Dissertation mit dem Titel „Katholisch im Kopf“ – Die protestantische Romantik in Skandinavien und ihre Prätexte zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit setzt sich Alexandra Bänsch mit Elementen der Idylle und Utopie in Øen i Sydhavet auseinander (Bänsch 2011: 737–752). Dabei würdigt sie – durchaus zu Recht – die Neuerungen in Oehlenschlägers Roman, während sie die religiös-utopischen Verhältnisse auf Schnabels Insel als totalitäres System verdammt (2011: 738) – ein Urteil, das höchstens auf einer an der Textoberfläche angesiedelten Ebene eine gewisse Berechtigung hat, das aber einer differenzierteren Lektüre mit Blick auf die alle disziplinierenden Grenzziehungen und Regeln transgredierenden, im Wortsinne „überbordenden“ Binnenerzählungen nicht standhält. Den Vorwurf der „Lustfeindlichkeit“ (2011: 741, Fussnote 1218) entkräftet allein schon die pure Erzähl- und Beschreibungslust, die Schnabels Text prägt.

Bänschs Analyse wird weitgehend von gattungstheoretischen Überlegungen geleitet, was sie mit Sven-Aage Jørgensens Perspektive verbindet, dessen Artikel die Autorin jedoch in bestimmten Punkten kritisiert; allerdings wählt sie selber ein ganz ähnliches Vorgehen: auch sie unternimmt einen wertenden Vergleich von Øen i Sydhavet mit den Wunderlichen Fata, gelangt dabei aber zu einer der Auffassung Jørgensens genau entgegengesetzten Wertung.

1.5 Materialität der Fassungen1

Insgesamt wurde der Roman achtmal in gedruckter Form herausgegeben, fünfmal in dänischer und dreimal in deutscher Sprache. Dazu kommen ein Teildruck der deutschen Erstausgabe und eine dänische Ausgabe in elektronischer Form.

| Titel |

Jahr |

Verlag |

Ort |

| Die Inseln im Südmeere |

1826 |

Cotta |

Tübingen |

|

1839 |

Max u. Comp. |

Breslau |

|

[1911] |

Holbein |

Stuttgart |

|

2018 (nur Bd. 1) |

Inktank |

[Bremen] |

| Øen i Sydhavet |

1824–25 |

Verfasser |

Kopenhagen |

|

1846 |

Høst |

Kopenhagen |

|

1852 |

Høst |

Kopenhagen |

|

1862 |

Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter |

Kopenhagen |

|

1904 |

Gyldendal |

Kopenhagen |

|

2013 |

eBibliotek 1800 |

Internet |

Angesichts der mehrheitlich ablehnenden Haltung sowohl der zeitgenössischen wie der späteren Rezeption mag die Anzahl der Ausgaben erstaunen. Dabei unterscheidet sich der Roman in der zweiten Auflage erheblich von der Erstausgabe, da Oehlenschläger als Reaktion auf die abweisende Kritik in beiden Sprachen eine stark gekürzte Fassung erstellte. Bevor ich auf diese gekürzten Ausgaben eingehe, sollen zunächst die beiden Erstfassungen besprochen werden, und zwar mit Blick auf bestimmte Aspekte ihrer Materialität, wie z.B. die Buchgestaltung und die verlagstechnischen Hintergründe des Zustandekommens der gedruckten Bücher. Über den Weg, den die Texte von Oehlenschlägers Projekt bis zur schliesslichen Edition durchliefen, orientieren vor allem briefliche Zeugnisse. Ich greife daher für die deutsche Erstfassung auf Oehlenschlägers Briefwechsel mit Johann Friedrich CottaCotta, Johann Friedrich zu Druck und Publikation des Inselromans zurück, denn auch in diesem Fall sind Briefe „die zentrale buchhandelsgeschichtliche Quelle für den eigentlichen Produktionsprozess, sie geben über die Genese eines Buchs oder das Scheitern eines Plans Auskunft“ (Estermann 2010: 265).

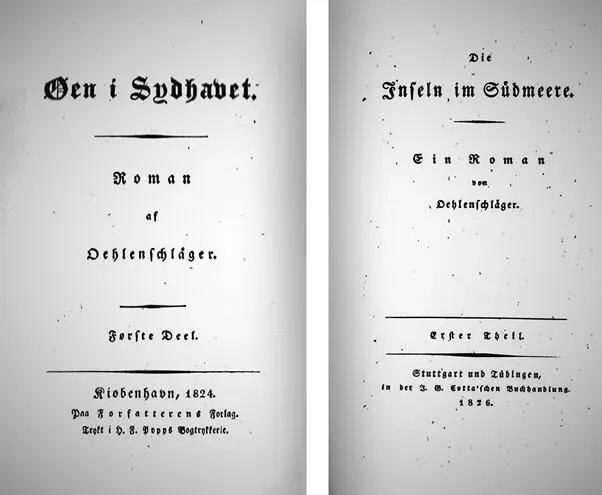

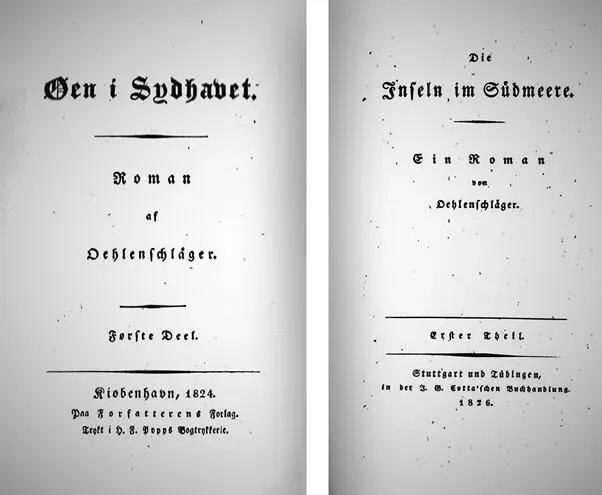

Da noch bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts die von den Druckereien gelieferten Publikationen in den Buchhandlungen lediglich als lose Bögen oder Broschüren ohne Einband verkauft wurden (Hilz 2019: 116), blieb es dem potentiellen Käufer überlassen, ob und allenfalls in welcher Ausstattung er das Buch binden lassen wollte, nachdem das Titelblatt auf den Druckbogen – das Erste, was ihm als zukünftigem Leser ins Auge fiel – sein Interesse geweckt und ihn in Kurzform über Titel, Autor und Gattung einer Publikation informiert hatte. Oehlenschlägers Inselroman präsentierte sich, was das Titelblatt betrifft, ausgesprochen einfach. Die beiden Titelblätter der deutschen und der dänischen Erstfassung weisen eine frappante Ähnlichkeit auf, wie die nebeneinander gelegten Seiten zeigen:

Abb. 1: Die Titelblätter der beiden Erstausgaben (Foto privat)

Nicht nur wird für beide Texte – wenn auch in etwas unterschiedlichen Varianten – Frakturschrift verwendet; die Seitengestaltung ist in der Anordnung der einzelnen Elemente ebenfalls weitgehend identisch. Insbesondere, was die Wahl des Schrifttypus betrifft, zeigen sich in der wechselhaften Geschichte der Verwendung von Fraktur und Antiqua deutliche Parallelen im dänischen und deutschen Buchdruck: Während um 1800 für gewisse auf Innovation ausgerichtete Publikationen die Antiqua bevorzugt wurde, da diese Schrift im Einklang mit dem avantgardistischen Anspruch des Inhalts auch formal Neuheit und Bruch mit Traditionen signalisierte, kehrten die Verlage schon bald wieder zur Fraktur zurück, was in beiden Ländern hauptsächlich mit den verbreiteten Lesegewohnheiten zusammenhing. Sehr anschaulich beschreibt dies Johnny Kondrup am Beispiel von Oehlenschlägers Digte und deren Inspirationsquelle, Henrich Steffens Inledning til filosofiske Forelæsninger , beide 1803 erschienen und in Antiqua gedruckt, während schon Oehlenschlägers folgende Publikationen, Poetiske Skrifter von 1805 und Nordiske Digte von 1807, wieder in Fraktur herausgegeben wurden, wie praktisch die ganze „Guldalder“-Literatur (Kondrup 2011: 287–288).2Schlegel, August WilhelmTieck, Ludwig Beim damaligen Lesepublikum war die traditionelle Fraktur beliebter als die ungewohnte Antiqua, die ursprünglich vorwiegend für Fremdwörter und fremdsprachige Texte verwendet wurde und deshalb den Eindruck erwecken konnte, man habe einen lateinischen Text vor sich, was zur Folge hatte, dass manche Leser sich auf die Lektüre gar nicht erst einliessen.3 Ähnliche Vorgänge schildert Susanne Wehde für dieselbe Zeit in Deutschland; auch sie stellt fest:

Читать дальше