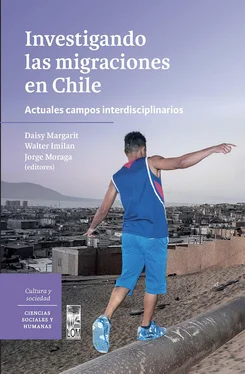

Walter Alejandro Imilan - Investigando las migraciones en Chile

Здесь есть возможность читать онлайн «Walter Alejandro Imilan - Investigando las migraciones en Chile» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Investigando las migraciones en Chile

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Investigando las migraciones en Chile: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Investigando las migraciones en Chile»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Investigando las migraciones en Chile — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Investigando las migraciones en Chile», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

3.1. El enclave étnico

El concepto de economía de «enclave étnico» se ha referido tradicionalmente a la concentración de empresas o comercios «étnicos» asentados en un espacio urbano, generalmente áreas o regiones metropolitanas, entendiendo por dichas empresas a emprendimientos que son propiedad de alguna minoría de extranjeros, que dan empleo a un porcentaje importante de trabajadores del mismo grupo (Portes & Jensen, 1989, p. 930).

Portes & Bach (1985, p. 204-205) señalan la importancia de distinguir los enclaves étnicos –con su división del trabajo y la presencia de una clase emprendedora diferenciada– de los barrios con concentración de comunidades, en los que se desarrollan pequeños negocios para satisfacer una demanda de consumo de bienes y servicios específicos. Los «barrios étnicos», que desempeñarían un papel importante de apoyo social a las personas migradas, y que Zhou define, siguiendo los planteamientos de la Escuela de Chicago, como «áreas residenciales homogéneas donde se concentran los inmigrantes más pobres y los recién llegados y donde se desarrolla una escasa variedad de actividades económicas» (Zhou 1992, p.11), habrían sido la norma en las pautas de asentamiento inicial de la población migrante, mientras que los «enclaves» habrían sido, más bien, la excepción:

Los enclaves consisten en grupos de inmigrantes que se concentran en una localización espacial diferenciada y que organizan una variedad significativa de empresas que sirven a su propio mercado étnico y/o a la población en general. Su característica básica es que una proporción significativa de fuerza de trabajo inmigrante trabaja en empresas propiedad de otros inmigrantes» (Portes, 1987, p. 36).

Un «enclave» surgiría luego de que una primera ola de migrantes logra consolidar un capital social, monetario y cultural relevante, que les permite instalar comercios y empresas diversas que tienden a concentrarse en un área urbana definida, y que luego emplean, para su continuidad, a las nuevas olas de inmigrantes de su mismo origen como mano de obra barata. Estos enclaves, entonces, son el resultado del ingreso y desarrollo de una «clase» emprendedora, con elevada presencia en las primeras migraciones de un grupo étnico o nacional, el cual, en su expansión y diversificación comercial, ofrece posibilidades de integración en el mercado laboral a los miembros de las nuevas generaciones migrantes de su propio grupo (Wilson & Portes, 1980, p. 301-302; Portes & Bach, 1985, p. 203).

Como podría resultar evidente, los dueños del capital que se reproduce en esos comercios, inmersos en la densidad étnica de un enclave impulsado por criterios culturales compartidos, obtienen beneficios de una demanda laboral de bajo costo que les permite una mayor competitividad en el mercado. Los recién llegados, a cambio, si bien puede que en un momento inicial sufran los rigores de un bajo salario y un sometimiento jerárquico en lo laboral, apuestan a que el enclave les compense posteriormente con los apoyos necesarios para una mejor posición. Este fenómeno fue llamado «solidaridad étnica» (Portes & Bach, 1985, p. 203-204).

3.2. El caso del enclave cubano en Miami

Un estudio clásico sobre enclaves étnicos es la formación del enclave cubano posrevolución en la ciudad de Miami. En los primeros años del exilio cubano, el empleo a gran escala de mujeres cubanas en el sector textil habría tenido dos consecuencias importantes: en primer lugar, permitir a las familias permanecer en Miami y disponer de tiempo para que los maridos pudieran aprender inglés y encontraran algún tipo de nicho de negocios; en segundo lugar, posibilitar la creación de algunos de esos nichos por medio de la subcontratación independiente de trabajo (Portes & Jensen, 1987, p.946).

El dato puede parecer curioso, pero estas investigaciones generaron una gran novedad en tanto hasta el momento solía explicarse en buena medida la migración cubana y el aumento de su empresarialidad por los vínculos con la Central Intelligence Agency (CIA). Incluso se llegó a considerar a la CIA. como la mayor fuente de empleo del exilio cubano. Sin embargo, Portes y su constelación insisten en que más que una fuente directa de financiamiento del enclave, la CIA. permitió la mantención de los cubanos de clase media, de manera tal que este segmento logró consolidar un nicho económico viable. Más allá de las controversias ideológicas e interpretaciones sobre el rol de la comunidad cubana en Miami, es indudable que su presencia demuestra la relevancia de políticas e instituciones en la formación de enclaves. En este caso, hay pocas discrepancias en torno al rol de los movimientos anticastristas en la región, y específicamente en Estados Unidos, los cuales, aunque no lograron derrocar al gobierno cubano, generaron las condiciones indispensables para la constitución del enclave cubano en Miami.

Independientemente de los vínculos externos, una variable para el surgimiento y mantención del enclave fue la existencia de una «comunidad moral» que operó en términos de confianzas comunes dentro del grupo, de manera tal que se institucionalizó la práctica de créditos y préstamos otorgados a quienes poseían cierto capital simbólico, deletreado como una posición en la comunidad, generalmente en directa relación con el compromiso anticastrista. Si bien este elemento de por sí no explica el éxito del enclave, los principios de solidaridad y las reciprocidades del grupo jugaron un rol determinante. La legitimidad de los principios de solidaridad y comunitarismo fueron factores decisivos para que no cobraran fuerza, por ejemplo, las tendencias a la disolución propias de los modernos conflictos de clase (Portes & Stepick, 1993, p. 137-144).

Las investigaciones sobre empresarialidad étnica, incluyendo las que conceptualizaron los «enclaves», entregaron una data sustantiva para demostrar que las economías migrantes impactan el espacio y las relaciones sociales de la urbe de llegada, constituyendo barrios, imaginarios y nuevas interacciones en destino. Asimismo, comprendieron esas economías más allá de su dimensión «étnica», ampliándola a otros grupos sociales (nacionales, en el caso el cubano) presentes en las sociedades contemporáneas, que responden no solo a disposiciones de larga duración, sino que logran reproducir o transformar las sociedades y espacios urbanos en destino. Para situarlos en algún diálogo teórico de la época, sus investigaciones entregaron una ingente data de prácticas y racionalidades que operaban fuera de las leyes supuestamente autónomas del campo económico, demostrando que su legitimidad se debía a su «incrustación» ( embeddedness ) en un entramado social que los legitima. 8

Si bien un segmento relevante de los estudios sobre «empresarialidad étnica» enfatizó el comunitarismo y el solidarismo, es decir, relaciones y estructuras definidas «culturalmente» en origen, con notoriedad a partir de la década del noventa cobró fuerza una mirada otra, que priorizó la interacción con los contextos institucionales en la sociedad de llegada, las oportunidades del mercado y la «estructura de oportunidades» en la cual se reproducían ciertas prácticas. En esta nueva escena, y regresando al ejemplo cubano, la «comunidad moral» explicaría algo, pero en ningún caso todo el surgimiento de un «enclave», ni menos las relaciones y prácticas sociales necesarias para mantener una economía migrante (Aldrich & Waldinger, 1990).

A esta mirada, hoy en muchos aspectos de sentido común, se la llamó «perspectiva interaccionista», pues establecía una interconexión entre los recursos internos de las comunidades migrantes y la estructura local de oportunidades (Kloosterman & Rath, 2001). Waldinger, Aldrich & Ward (1990), entre otros, podrían considerarse ejemplos de esta perspectiva, en tanto leyeron la economía migrante como consecuencia de una «estrategia étnica» desplegada en una estructura de oportunidad presente en las ciudades y sociedades de llegada.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Investigando las migraciones en Chile»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Investigando las migraciones en Chile» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Investigando las migraciones en Chile» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.