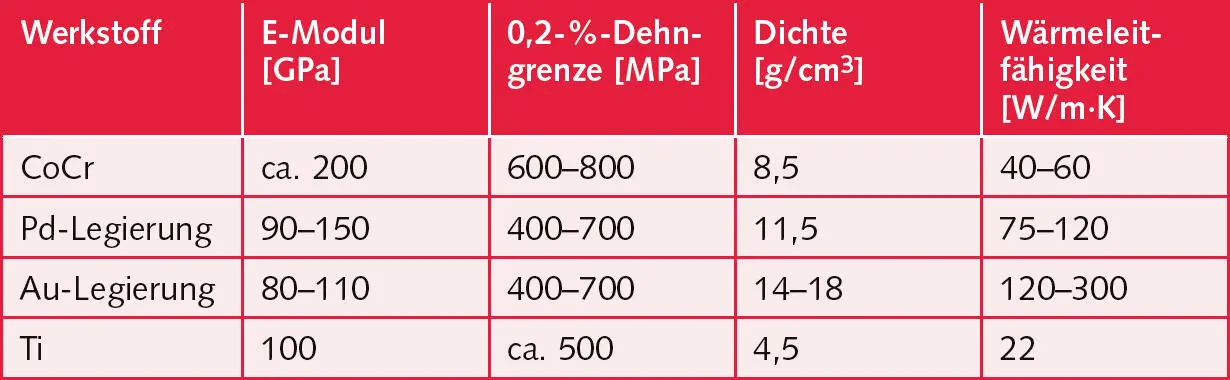

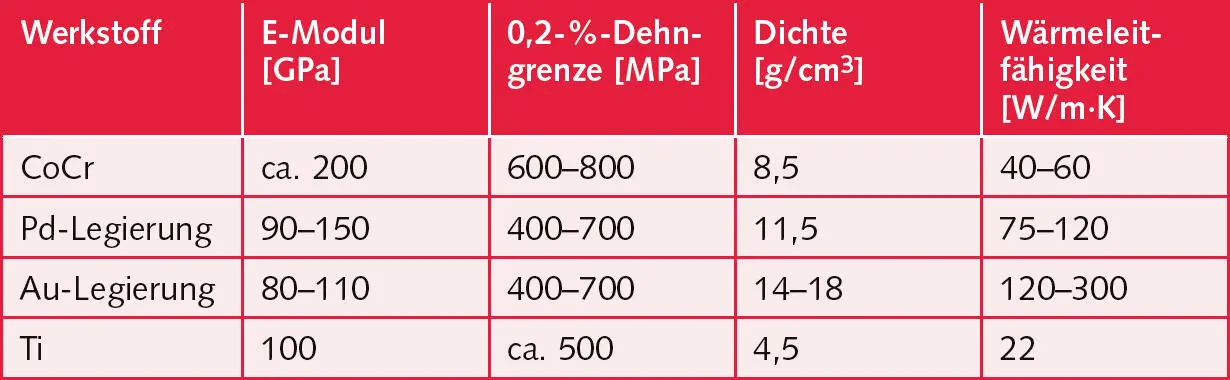

Tab. 33-1 Maßgebliche Materialeigenschaften für Modellgusswerkstoffe

33.5.4 Korrosionsfestigkeit und Biokompatibilität

Die Korrosionsfestigkeit von CoCr-Legierungen beruht darauf, dass eine Passivschicht durch Chrom- und Molybdänoxide an der Oberfläche aufgebaut werden kann. Da das Gefüge von solchen Legierungen häufig grobkörnig, dendritisch, inhomogen und mehrphasig ist, kommt es darauf an, dass jede Legierungsphase noch ausreichend viel Chrom und Molybdän enthält. Korrosionsuntersuchungen und die Erfahrung zeigen, dass ein Chromgehalt von mindestens 25 % und ein Molybdängehalt von mindestens 4 % eine ausreichende Sicherheit bieten. Dies entspricht auch den Mindestanforderungen nach DIN EN ISO 22674. Gute CoCr-Legierungen können dadurch in ihrer Korrosionsfestigkeit vergleichbar mit Edelmetall-Legierungen werden.

Für die Bioverträglichkeit eines Zahnersatzes ist gute Korrosionsfestigkeit immer eine nützliche Forderung. Hier sollte das technisch Machbare so weit wie möglich ausgenutzt werden. Darüber hinaus ist natürlich die ionenspezifische Allergenität oder lokale Toxizität zu berücksichtigen. Es ist durchaus möglich, dass ein Patient Korrosionsraten von Kobalt oder Chrom besser toleriert als z. B. die korrosiv gelösten Ionen von Kupfer oder Indium aus einer Edelmetall-Legierung – oder umgekehrt. Die individuelle Empfindlichkeit eines Patienten, die beispielsweise in einem Allergiepass dokumentiert sein kann, muss hier immer Berücksichtigung finden.

Muss aus klinischen Gründen (z. B. Allergiepatienten) ein anderes Metall gewählt werden, so ist Titan nach einer guten CoCr-Legierung die beste Wahl. Hinsichtlich mechanischer Festigkeit und Korrosionsresistenz ist Titan den EdelmetallLegierungen ebenbürtig, hinsichtlich Biokompatibilität wegen der ausgezeichneten Verträglichkeit sogar noch überlegen. Die gegenüber CoCr-Legierungen geringere Festigkeit kann durch eine etwas stärkere Dimensionierung wie beschrieben ausgeglichen werden. Da Titan eine sehr geringe Dichte von nur 4,5 g/cm 3besitzt ( Tab. 33-1), fällt diese etwas massivere Gestaltung nicht ins Gewicht. Im Gegenteil: Eine gleichwertige Modellgussprothese aus Titan wiegt etwa nur halb so viel wie die entsprechende Prothese aus einer Kobalt-Chrom-Molybdän-Legierung. Mit Edelmetall-Legierungen mit Dichten von mindestens 11,3 g/cm 3für Pd-Legierungen bis hin zu 18,5 g/cm 3für Hochgoldlegierungen könnte bei der notwendigen massiveren Gestaltung das zwei- bis dreifache Gewicht gegenüber einer gleichwertigen CoCr-Modellgussprothese auftreten. Die geringe Wärmeleitfähigkeit des Titans ( Tab. 33-1), die noch weit unter der von CoCr-Legierungen liegt, ist ein weiterer Grund, diesem Metall den Vorzug gegenüber einer Edelmetall-Legierung zu geben. Gerade bei großflächigen Konstruktionen ist die Wärmedämpfung bei heißen und bei kalten Einflüssen für den Patienten angenehm.

Bei der Titanlegierung Ti6Al7Nb dagegen liegt die Dehngrenze noch höher als bei CoCr-Legierungen, so dass ein Retentionsverlust der Klammern weniger wahrscheinlich ist als bei CoCr-Legierungen. Der Elastizitätsmodul ist mit 115 GPa allerdings deutlich niedriger als bei CoCr-Legierungen, weshalb die Steifigkeit eines Gerüstes aus der Titanlegierung geringer ist als bei Verwendung einer CoCr-Legierung, was bei der Modellation der Gerüste berücksichtigt werden muss. Eine vergleichende klinische Studie mit CoCr- und Ti6Al7Nb-Gerüsten zeigte, dass die Titanlegierung Ti6Al7Nb als Gerüstmaterial einer Teilprothese von den Patienten wie den Behandlern als gleichwertig zur CoCr-Legierung angesehen wird. Objektiv wurden keine materialtechnischen Unterschiede beobachtet. Bei Patienten mit Allergien oder Materialunverträglichkeiten gegenüber einem oder mehreren Bestandteilen einer CoCr-Legierung kann die Titanlegierung bevorzugt eingesetzt werden ( Katsoulis et al. 2008).

Moldovan und Ko-Autoren haben im Jahr 2016 eine systematische Übersichtsarbeit zum Überleben von Teilprothesen vorgelegt. Bei klassischen Modellgussprothesen mit Klammerretention sind Verlustraten zwischen 33 und 50 % nach 5 Jahren zu erwarten ( Moldovan et al. 2016). Eine weitere Studie zeigt eine Überlebensraten von 50 % nach 10 Jahren ( Vermeulen 1996). In einer weiteren Studie wurden (eine relativ geringe Anzahl von Patienten) über 25 Jahre nachverfolgt. Auch in dieser Arbeit wurde von einer Überlebensrate von klammerverankerten Modellgussprothesen von 50 % nach dieser Beobachtungszeit berichtet ( Bergman 1995). Dieselben Autoren berichteten in ihrer Arbeit zur 10-Jahres-Auswertung an 27 Patienten, die mit Modellguss-Teilprothesen versorgt worden waren, dass sich größere biologische und zum Teil auch technische Misserfolge vermeiden ließen, wenn eine sorgfältige prothetische Planung und Behandlung sowie regelmäßige jährliche Korrekturen, Reparaturen und Nachkontrollen (mit Remotivation, Reinstruktion und, falls erforderlich, Behandlung) durchgeführt wurden. Der durchschnittliche Tragezeitraum der Modellgussprothesen betrug in dieser Untersuchung 8 Jahre. Allerdings mussten in diesem Zeitraum fast 60 % der Zähne wegen Karies und erneuerungswürdiger Füllungen behandelt werden.

Für 309 Einstückgussprothesen bei 244 Patienten berichtete Wöstmann (1997) eine Überlebensrate von ca. 73 % nach 5 Jahren im überwachten Gebrauch. Diese Ergebnisse zeigen, dass selbst bei regelmäßiger Nachsorge in einem universitären Zentrum die Erfolgsraten nicht befriedigend sind. In einer weiteren randomisierten kontrollierten Studie zeigten Jepson et al. (2001), dass bei der Versorgung einer beidseitig verkürzten unteren Zahnreihe ( Kennedy -Klasse I) Modellgussprothesen einflügeligen Freiendadhäsivbrücken hinsichtlich der Kariesindenz unterlegen sind: Zwei Jahre nach Eingliederung der jeweiligen Arbeit waren kariöse Läsionen in der Gruppe der Patienten mit Modellgussprothesen statistisch signifikant häufiger auftreten. Dass dies auch klinisch relevant war, zeigen die entsprechenden Zahlen: Karies war bei 7 von 27 Versorgungen mit Adhäsivbrücken festzustellen, gegenüber 14 von 23 Versorgungen mit klammerverankerten Teilprothesen.

Klinische Studien, in denen unterschiedliche Klammertypen evaluiert wurden, sind selten, und im klinischen Gebrauch wurde eine Überlegenheit bestimmter Klammertypen gegenüber anderen bisher nicht nachgewiesen. Kerschbaum und Mühlenbein (1987) fanden in einer Langzeitstudie über 8–9 Jahre bei einer Überlebensrate von 76 % (Gesamtzahl der Prothesen: n = 677) auch keine Unterschiede zwischen mit Gussklammern und mit Präzisionselementen verankertem Zahnersatz.

Bergman B., Hugoson A., Olsson C.-O.: Caries, periodontal and prosthetic findings in patients with removable partial dentures: A ten-year longitudinal study. J Prosthet Dent 1982;48:506-514.

Bergman B., Hugoson A., Olsson C.O.: A 25 year longitudinal study of patients treated with removable partial dentures. J Oral Rehabil 1995;22:595-599.

Brunner Th., Kundert M.: Gerüstprothetik. 2. Aufl. Karger, Basel-München 1988.

Graber G.: Partielle Prothetik. Farbatlanten der Zahnmedizin, Band 3. Thieme, Stuttgart 1992.

Isidor F., Budtz- Jørgensen E.: Periodontal conditions following treatment with distally extending cantilever bridges or removable partial dentures in elderly patients. A 5-year-study. J Periodontol 1990;61:21-26.

Jepson N.J., Moynihan P.J., Watson G.W., Thomason J.M.: Caries incidence following restoration of shortened lower dental arches in a randomized controlled trial. Br Dent J 2001;191:140-144.

Читать дальше

![Сергей Васильев - Curriculum vitae [СИ]](/books/430745/sergej-vasilev-curriculum-vitae-si-thumb.webp)