Ein Mann ohne Weib ist ja gar kein Mensch, so steht es im Talmud. Wie soll er die Zukunft mit seinen viel zu ungelenken Armen empfangen? Vergangenheit heißt, es in der seelischen Rumpelkammer zu ertragen. Er muss einen Grund finden, weshalb er überleben darf, fern der Gräber Verduns.

1 II. 5. Träume

Sprache kleidet Gedanken, die Träume für uns denken. Kafka träumt viel und präziser als man es gewöhnlich niederzuschreiben vermag, so dass er selbst geneigt ist, sie für halbe Fiktionen zu halten, wenn er von Trancebewusstsein nach dem Erwachen spricht. Seine Aufzeichnungen bestehen aus stetem Wechsel nacherzählter Träume und Prosa an, so dass Ebenen ineinanderfließen. Wenn er einen Theaterbesuch wie „Auf der Galerie“ beschreibt, liest er sich dies wie eine Fortsetzung seines Traums von einer Reiterin. Bühne, Dekoration, Gesten und Kleidung der Schauspieler werden mit solcher Präzision geschildert, wie sie kaum einem erinnerten Traum entsprechen. Andererseits bleibt die Handlung seiner Erzählungen oft vage, schemenhaft, diese Transparenz akzentuiert dunklen Reichtum seiner Fantasie. „Es hatte dies keinen Zweck, als womöglich die ganze Dekoration zu zeigen, da sie nun schon einmal in solcher Vollkommenheit da war ...“ 60

In seinem Traum, der so typischer für ihn ist, da er die Bühne und bekannte Gestalten aus dem Alltag mit aufnimmt, kommt es zu gleichfalls charakteristischen Verfolgungs- und Gewaltszenen, wie sie in Kafkas Träumen als auch Prosa üblich sind. Interessant sind Bemerkungen wie „Unter ihnen war ein bekanntes Mädchen, ich weiß aber nicht welches“, weil sie ihre eigene Logik entfalten. Theater-Träume sind häufig, wiederholen sich. Im Zirkustraum vermengen sich Publikum und Schau-spieler, während Kafka diese Existenzen ausdrücklich für unvereinbar erklärt. Auffallend ist auch die Integration von Pferden, Nacktheit und Jagdelementen in beiden Träumen. Obligatorisch sind die exakten Beschreibungen von Objekten und die Adynata – der gewollten Unmöglichkeit einer Aussage: „ein Herr … geht ruhig wieder zu seinem Platz, in dem er versinkt. Ich verwechsle mich mit ihm und neige das Gesicht ins Schwarze.“

Kafka träumt nicht nur, er deutet seine Träume auch und führt sie auf etwas Reales zurück, wie im Fall der Verwechslung mit seiner Opernbesuch „Sulamith“ von Goldfaden, in der eine Stelle lautet: „Awigail versinkt dort unten im Weingarten Jerusalems“. In seinen Selbstanalysen, die Träumen stets folgen, spricht Kafka davon, dass sein Nachahmungstrieb nichts Schauspielerisches habe und an anderer Stelle, dass er doch gerne Schauspieler wäre, damit er nicht schreiben müsste. In diese scheinbare Anatomie passt seine Behauptung, einen Widerwillen gegen Antithesen zu haben; gleichzeitig räumt er aber auch ein, nur so zu Entschlüssen kommen zu können. „Ich und Max müssen doch grundverschieden sein.“

Da er als Haupthindernis seines Fortschreitens den körperlichen Zustand betrachtet, integriert Kafka auch viele Krankheiten in seine Träume, u.a. abgestorbene Glieder oder die exakte Beobachtung einer Exekution. Als Vegetarier gesteht er Heiß-hunger auf Fleisch ein und träumt bisweilen Berge von Fleisch zu vertilgen, auch kannibalische Träume sind darunter. Im Kannibalismus wirkt die Angst vor der Kastration und dem Verschlingen werden von dem anderen Geschlecht nach. Es ist zugleich eine Abwehrreaktion vor zu viel Nähe und Angst vom anderen kolonialisiert zu werden. Vor allem aber ist es eine Grenzüberschreitung, der einen Strafkodex nach sich zieht.

Zwischen 1912 und 1913, als er seinem Vater in der Fabrik assistieren muss, hat Kafka auffällig viele Träume von maschinellen Anlagen. Die getaktete Zeit wird zur Manie, „Der Heizer“ entsteht. Kafkas Faszination an determinierten Abläufen und Apparatur fließen „In der Strafkolonie“ ein. Erotische Träume verraten seine Bindungsangst, dass die Frau als „Überfall“ empfindet. Beispiel dafür liefert eine dem Traum nachempfundene Erzählung des Herrn Liman Februar 1913.

Ein Geschäftsreisender findet sein angestammtes Hotel ausgebrannt vor und will mit der Kutsche weiterfahren. Dies weiß der Hotelier zu verhindern, indem er unter anderem nach Fini ruft und Liman so lange mit absurden Vor-schlägen festzuhalten versteht, bis das Mädchen heraus-kommt. Felice und Fini mit beginnen mit dem gleichen Buchstaben. Fini erobert sich den Platz an der Seite Herrn Limans in der Kutsche trotz dessen Protestes. Die typisch erotische Anspielung lautet: „und ordnete zuerst flüchtig ihre Bluse und dann gründliche ihre Frisur. “ 61

Direkt vor der dem Traum folgenden Erzählung trägt Kafka eine Begegnung mit Felice Bauer ein und hält darin Kleidung und Frisur akribisch fest. Nicht unwesentlich ist sein Kommentar, Verlobungen und Heirat kämen Geschäftsabmachungen gleich, die seiner Lebensweise zuwiderlaufen. „Ich bin an F. verloren“. Kafka kehrt von ihr aus Berlin nach Prag zurück.

Während seiner Arbeit am „Prozeß“ träumt Kafka wieder-holt von seiner eigenen Beerdigung. 1920 erscheint das im Roman unberücksichtigt gebliebene Kapitel „Der Traum“ in „Ein Landarzt“ (Prager Tagblatt). Josef K. trifft auf seinen unvollendeten Grabstein und stört den Künstler bei der Ausführung der Namensgravur. Kurz zuvor hat er Kleists Anekdote „Der Griffel Gottes“ gelesen, in der ein Blitz die Grabinschrift verstümmelt. Auch dieser Traum endet mit einer Selbstauslöschung, dem Fall ins Grab und der Vollendung der Gravur endet, mit den Worten: „Entzückt von diesem Anblick erwachte er.“

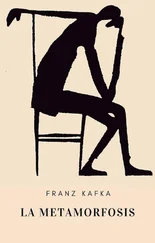

1 II. 6. Verwandlung in Zeit-und Raum

Metabole bezeichnet den in der äußeren Gestalt sichtbar gemachten inneren Wandel. Für kaum einen Schriftsteller hat das Wort der Metapher Verwandlung so eine tragende Bedeutung wie für Kafka. Zunächst die charakterliche Ebene: obschon er voller Zwänge und Gewohnheiten steckt, behauptet ironisierend: „Ich besitze eine starke Verwandlungsfähigkeit, die niemand bemerkt hat.“ 62Kafka glaubt, sich beim Schlafen verstellen zu können, so dass für einen Beobachter ein falscher Eindruck von Seelenruhe entstehen könnte. Er spricht von einem fischartigen Gefühl und dass er sich vom echten Schlaf zurückgewiesen fühle. Seine Insomnie führt er auf nächtliches Schreiben zurück. Schlaf und Traum werden dadurch verändert. Umgekehrt gilt auch: ohne seine Träume schriebe er anders.

Einzig Dichten verändert die Welt. Das Gewöhnliche, dem er sich zugleich verpflichtet fühlt, ekelt ihn, ebenso wie alle äußeren Pflichten, die er mit Widerwillen erfüllt. Doch er braucht diesen Zwang als Widerstand, um sich durch das Schreiben in einen anderen verwandeln zu können: „Nachwehen von Bewegung, Traurigkeit, die grundlos aufsteigt und den Körper schwer macht, seines Lichtes beraubt. Wut, von der nur ein scharfer Dampf im Kopf zurückbleibt.“

Schreiben und Träumen interagieren; es besteht eine Verbindung zwischen seiner verhassten Alltagswelt, den psychosomatischen Leiden, dem Zwang zur Selbstanalyse und Beobachtung seiner Umgebung. Eigen- und Fremdbild wandeln sich permanent. Metaphern bilden sein Unbewusstes ab. An- und Entspannung vermag bereits ein Geräusch auszulösen. Er weiß früh um seine Krankheit und den physischen Verfallsprozess, den er akribisch notiert, etwa, wenn er über seine Migräne herausfindet, wie sie von der einen Schädelhälfte in die andere wandert gleiche einem Mantel, der abwechselnd die Schläfe wärmt.

Besuche im Café Savoy oder im Theater beeinflussen Kafkas Träume und diese seine Metaphern. „Auf der Galerie“ ist ein dokumentiertes Beispiel für die Selbstreflexion der Künstlerexistenz in Abhängigkeit eines Traumes. Im ersten Bild ist die Kunstreiterin kränklich, im zweiten vital gezeichnet. Die Transformation einer Person in verschiedene Persönlichkeiten bildet ein Muster Kafkas, u. a. auch in „Die Verwandlung“.

Читать дальше