Frühes Mehrgarh: Mittler zwischen Persien und Indien

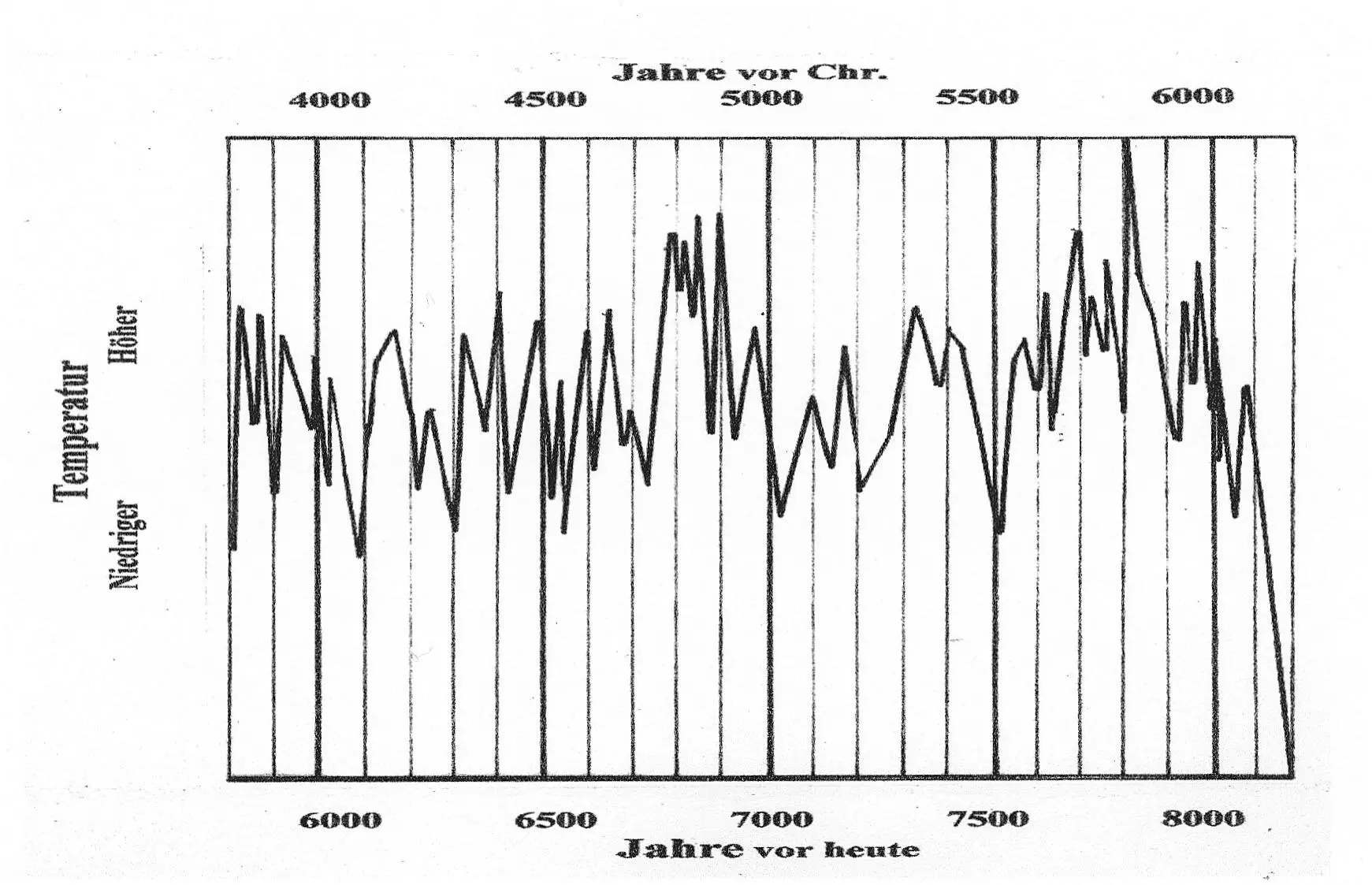

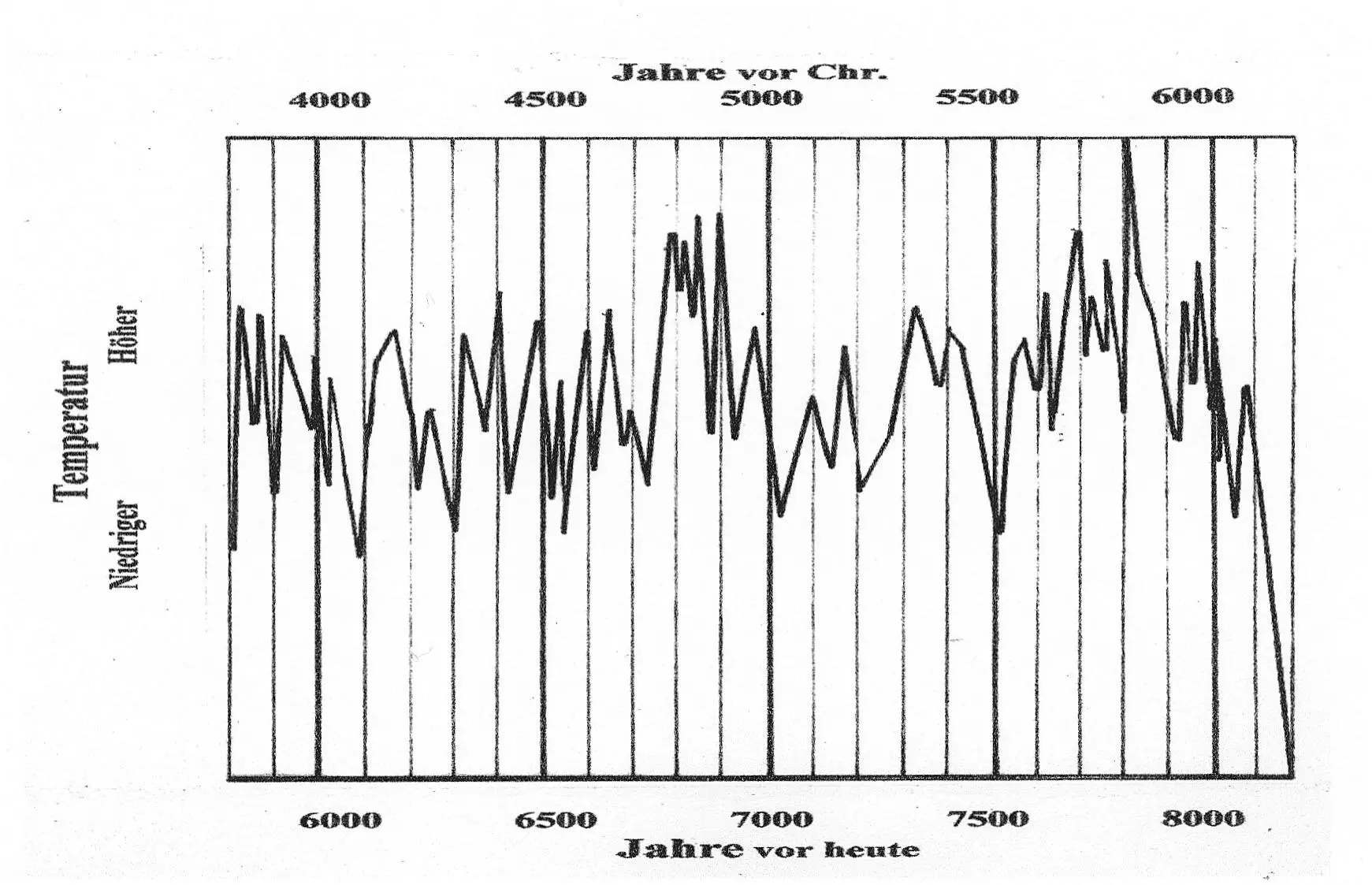

Mehrgarh ist heute eine bedeutende archäologische Stätte in Pakistan mit 250 Hektar Größe und einer Höhe der Siedlungshügel bis zu 11 Metern. Es liegt in der Ebene von Kachi in Balutschistan oberhalb des Flusses Bolan am Zugang zu einem wichtigen Pass, also in strategisch wichtiger Lage an der Pforte zum Flusssystem des Indus. Eine erste kleine Siedlung von Ackerbauern und Jägern wurde hier schon kurz nach 9000 v.h. gegründet in der angeführten langen Phase mit erhöhter Temperatur, Feuchtigkeit und Fruchtbarkeit, Folge einer so hohen Sonnenaktivität, wie sie in den seitherigen 9 Jahrtausenden nie wieder registriert wurde (vgl. Abb. 6).

In dieser ersten Siedlungsperiode gab es in Mehrgarh noch keine Keramik. Man fand aber Schmuck, wie Ketten, Armreife und Anhänger, für den man Meeresmuscheln, Türkis, Lapislazuli und Sandstein verwendete. Diese Materialien liefern einen Hinweis auf einen schon über weite Strecken funktionierenden Handel. Die Siedlung markiert auch einen der Ausbreitungspfade des Ackerbaus aus dem persischen Raum nach Indien über das damals fruchtbare Flusssystem des Helmand an der heutigen Grenze des Iran und von Afghanistan. Die ersten Siedler in Mehrgarh jagten Wildtiere und bauten auf ihren Feldern Emmer und Gerste an. Emmer ist in dieser Gegend nicht heimisch: das Saatgut könnte von den Hängen des Zagros-Gebirges stammen. Denselben Verdacht erwecken aufgefundene kleine Figuren, welche ebenfalls Ähnlichkeiten mit solchen vom Zagros aufweisen. Einen starken Hinweis hierzu geben humangenetische Vergleiche: Untersuchungen einer Forschergruppe aus 6 Ländern zeigen, dass eine Genvariante, welche als typisch indisch gilt, in hoher Häufigkeit in dem Gebiet anzutreffen ist, welches das frühere Elam – Tiefland und Hochland – umfasste. Von hier aus begann offensichtlich eine Expansion von Menschengruppen, welche den Getreideanbau bis nach Indien brachten.

Fast unglaublich ist, dass in dieser frühen Periode in Mehrgarh schon Zähne mittels Feuersteinbohrern behandelt wurden. Diese Fähigkeit verlor sich allerdings im Verlaufe von etwa 1500 Jahren wieder. Vermutlich lag die Ursache in einem späteren wirtschaftlichen Niedergang, verbunden mit einem Schrumpfen der Bevölkerung bis hin zum Erlöschen der ersten Siedlung um 6300 v.h. (4300 v.Chr.) in einer Phase eines tiefen Klimasturzes (s.Abb. 13). Lit. 9.2

Nach der erwähnten Trockenphase um 10 000 v.h. trat bald wieder eine Klimaerholung ein – wohl eine Folge von Phasen einer hohen Sonnenaktivität (s.Abb. 6) – und in Nord- und Zentralafrika stiegen die Spiegel der Seen wieder steil an. Das Klima in Nordafrika wurde wieder feuchter. Auch viel weiter südlich, in Südwestafrika, wurde die Kalahari zwischen 9000 und 8000 v.h. zu einer grünen Savanne und die Wüste Namib schrumpfte deutlich zurück.

Abb. 13 Temperatur der Erde (8000 – 6000 v.h. = 6000 – 4000 v.Chr.) (nach Eiskern GISP2-Grönland)

Landwirtschaft in der südlichen Sahara

Im Süden der heutigen Sahara hat sich unter diesen günstigen Umständen eine frühe neolithische Kultur entwickelt, welche Ackerbau betrieb und Keramik verwendete. Sie ist gekennzeichnet durch sehr große kürbisförmige Töpfe bis zu 60 cm Durchmesser, die ganz offensichtlich zum Kochen von Hirsebrei dienten, denn man konnte auch Becken und Reibsteine zum Zermahlen der Hirse sowie Pollen von gepflanzter Hirse finden. Keramik – und vor allem diese großen Formen – kann man als sicheren Hinweis auf Sesshaftigkeit betrachten, da sie kaum über größere Strecken zu transportieren ist. Im Süden der Sahara hatte sich also – ähnlich wie im Vorderen Orient – vor mehr als 8000 Jahren schon eine sesshafte und Ackerbau betreibende Kultur mit eigener Nahrungsbasis und Keramik gebildet. Es fanden sich auch zahlreiche Werkzeuge aus Knochen: Stichel, Ahlen, Glätt- und Schneidwerkzeuge, wie auch viele Schmuckgegenstände, wie Haarnadeln, Ohrgehänge und röhrenförmige Perlen aus unterschiedlichen Materialien. Diese Sahara-sudanesische Kultur hat später wohl auch eigenständig das Rind domestiziert, denn im Tassili-Gebirge fand man auf späteren Felszeichnungen herdenweise Rinder.

Im Zeitraum zwischen 9000 und 8500 v.h. begann das Niveau der Seen in Äthiopien und im Nordost-Tschad wieder zu sinken. Abb. 11 zeigt, dass die Zeit nach 2 Klimaoptima – entsprechend 2 Spitzen der Sonnenaktivität – ab 8700 v.h. nur noch von mittleren Temperaturen gekennzeichnet ist. Um 8300 v.h., in einem scharfen Einbruch der Temperatur, verschärfte sich die Austrocknung und die Wüste Sahara ergriff wieder Besitz von bisher grünem Land. Zu diesem Einbruch hat ein ganz besonderes Ereignis beigetragen, welches noch geschildert wird. Lit. 9.3

Riesiger Kälterückfall vor mehr als 8 000 Jahren und vielfacher kultureller Exodus

Um die Mitte des 9. Jahrtausends v.h. begann eine schicksalhafte Zeit, welche von katastrophalen Veränderungen gezeichnet war. Hierzu haben ganz offensichtlich mehrere Einflüsse beigetragen.

Die Sonnenaktivität begann rasch zu sinken (Abb. 6) und die Temperatur folgte dieser Vorgabe mit Schwankungen. Die folgende Zeit ist dann von sprunghaften Veränderungen der Sonnenaktivität gezeichnet: auf große Maxima vor 8500 Jahren und vor mehr als 8200 bzw. 8050 Jahren folgten jeweils tiefe Minima. Das löste große Temperatursprünge aus und die Kältephasen mussten auch zu Trockenheit führen!

Doch damit nicht genug: gleichzeitig häuften sich auch vulkanische Ausbrüche, welche die Welt für einige Jahre in Kälte und Trockenheit stießen: von 8400 bis 8300 v.h. sind 3 große Vulkanausbrüche im Eis von Grönland verzeichnet!

Eine Schwäche der Sonnenaktivität und wiederholte starke Vulkanausbrüche können den starken Klimaverfall dieser Zeit im Prinzip schon erklären. Es kam aber noch eine weitere Entwicklung hinzu: im nordöstlichen Amerika war die riesige Laurentische Eismasse nach Jahrtausende-langer Erwärmung allmählich instabil geworden und Phasen einer starken Erwärmung setzten ihr weiter zu. Es erstreckte sich ja quer durch halb Kanada über eine Gesamtlänge von fast 5000 Kilometern eine riesige Gletschermasse. Über lange Zeit hinweg hatte sich der Ausfluss von Schmelzwasser unter den Eismassen nach Norden in die Hudsonbay schon mehr und mehr verstärkt und mehrere kleinere Ausschwemmphasen hintereinander waren auch Vorzeichen für eine nahende Katastrophe! C.Ellison u.a. fanden aus Sedimentbohrungen im Atlantik um 8 490 und nochmals um 8330 v.h. Indizien sowohl für eine Abkühlung des Atlantiks wie auch für eine Verminderung seines Salzgehalts. Um diese Zeit sind also schon beträchtliche Mengen von Schmelzwasser und Eis vom Atlantik aufgenommen worden. T.J.Daley u.a. stellten an Hand eines Biomarkers eine deutliche Anomalie im Meer um 8350 v.h. fest, welche 150 Jahre andauerte. Schließlich aber sollte noch die große Katastrophe kommen: plötzlich kollabierte ein riesiger Teil dieser Eismassen und wurde mitgerissen: zwischen 75 000 und 150 000 Kubikkilometer Schmelzwasser und Eis sollen in die Hudsonbay eingespült worden sein! Obgleich dies ziemlich weit im Norden geschah, die Hudson-Bay durch die Hudsonstraße von der Labradorsee getrennt ist und der Golfstrom diese nur tangiert muss dieses Ereignis doch den Golfstrom für einige Jahrhunderte geschwächt und damit weltweit ein kühleres und trockeneres Klima ausgelöst haben. Das große Temperaturtief um 8 200 v.h. (s.Abb. 11) wird auf diesen Zusammenbruch zurückgeführt.

Die starke Rückkühlung musste auch eine große Trockenheit auslösen. Stalagmiten aus dem Oman signalisieren schon ab etwa 8 500 v.h. eine beginnende Austrocknung. Auch am Van-See in Ostanatolien (Abb. 12) und in Südnorwegen setzte um diese Zeit Trockenheit ein. Sedimente aus dem Holzmaar-See in der Eifel wie auch der Klimafaktor 13C in süddeutschen Eichen bestätigen übereinstimmend auch ein starkes Nachlassen der Fruchtbarkeit der Natur ab 8400/8300 v.h. Der Methangehalt in Gletscherbohrkernen der Arktis und Antarktis (Abb. 8) deutet einen starken weltweiten Verfall der Fruchtbarkeit als Folge von Abkühlung und Trockenheit an.

Читать дальше