El islam quedó estigmatizado y fue duramente asediado por la política estalinista durante los años veinte y treinta, la cual arreció la prohibición de las escuelas y cortes islámicas, convirtió a los líderes religiosos en blancos de sus purgas políticas, y cerró la mayoría de las mezquitas, cuyo número descendió drásticamente de 26,000, en 1912, hasta un millar hacia 1941 (Peyrouse, 2007, p. 42). Sólo tras la entrada de la urss a la Segunda Guerra Mundial, la política estalinista suavizó su intolerancia religiosa como parte de la estrategia para defender a la “madre patria” de la agresión nazi. A finales de 1943 el gobierno soviético estableció la Junta Espiritual de Musulmanes de Asia Central y Kazajistán (jemak), cuya misión principal fue establecer una rigurosa diferenciación entre las prácticas religiosas “puras y correctas” y las “tradicionalistas y retrógradas” (Epkenhans, 2016, p. 182). Así el islam fue reconocido y dotado de una estructura bajo control gubernamental, compulsada a cooperar y mostrar lealtad al régimen. La jemak se convirtió en el único cuerpo representativo oficial de los musulmanes hasta la desintegración de la urss en 1991.

Durante la era soviética el islam fue desplazado de los espacios públicos y la política oficial promovió con especial fervor la secularización de la conciencia religiosa, no sólo por medio de la represión y la censura a la libertad de credo, sino también a través de la construcción y promoción de una nueva idea de la cultura e identidad “nacional” (soviética), y de la realización de grandes proyectos en materia de educación sustentados en los principios del ateísmo científico, los valores del “hombre nuevo” (comunista) y la emancipación de la mujer, todo ello ampliamente difundido desde las escuelas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación masiva y las diferentes manifestaciones artísticas, especialmente la literatura y la cinematografía. La política de “ateización” e imposición de la “cultura soviética” consiguió coaptar al islam y lo obligó a adoptar una versión “oficial”, pero no logró erradicar la influencia de unos valores profundamente arraigados en la tradición regional y que, de diversas formas, siguieron permeando las relaciones sociales y la vida cotidiana (Heathershaw y Montgomery, 2014, p. 5). Incluso, a pesar de la represión y del entorno ideológico hostil, muchos líderes espirituales siguieron propagando las ideas religiosas entre sus discípulos y mantuvieron sus escuelas clandestinas (hujra) para la enseñanza coránica, sobre todo en el aislado valle de Ferganá, territorio compartido por las repúblicas de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán (Peyrouse, 2007, p. 41).

El inicio de la perestroika en 1985 creó las condiciones para la reversión del proceso de desislamización emprendido durante las seis décadas precedentes. El nuevo ambiente de apertura política, la libertad de las identidades religiosas y el despertar de una fuerte crítica social contra las bases del modelo soviético, contribuyeron a que una tradición islámica contenida y restringida, pero no destruida, pudiera retomar fuerza al calor del proceso de crisis general que condujo al colapso del sistema y a la desintegración de la urss. A finales de los años ochenta se multiplicaron las asociaciones musulmanas, creció el número de mezquitas, la educación religiosa volvió a ser permitida, la literatura islámica procedente del Medio Oriente comenzó a circular internamente y los puntos de vista religiosos encontraron algunos espacios de expresión en los medios de comunicación (Alonso, 2005, p. 10). El proceso de renacimiento islámico, por consiguiente, era ya una tendencia en curso a finales de la era soviética.

Pero después del colapso de la urss, la islamización de la sociedad entró en una significativa fase de crecimiento en las cinco repúblicas centroasiáticas. Tras el fin del sistema comunista, y dentro del contexto de las nuevas independencias “nacionales”, el progresivo reencuentro con la identidad islámica devino en un recurso de autoidentificación socialmente viable (también para los Estados, como se verá en el apartado siguiente), por su estrecha ligazón a la historia y cultura anterior al periodo de la sovietización forzada de Asia Central. Ello determinó que después de 1991 tuviera lugar un fuerte incremento de la actividad islámica, tanto al nivel de la religiosidad personal, como de la visibilidad del islam en el ámbito público (Heathershaw y Montgomery, 2014, p. 4).

Más allá de las características específicas de cada país, en el desarrollo de ese fenómeno, calificado frecuentemente como resurgimiento, renacimiento o reislamización, puede apreciarse la transición por tres estadios fundamentales (Nogoybayeva, 2017, pp. 19-20). El primero tuvo un contenido de externalidad identitaria, que implicó la revalorización y apropiación de la cultura islámica por un creciente número de personas autodefinidas como musulmanas. El sistema ateísta desapareció y el arsenal simbólico del islam fue ganando terreno en la vida pública y privada. La narrativa política incorporó expresiones religiosas, se rehabilitaron muchos lugares históricos relacionados con el pasado islámico, se celebraron festividades religiosas, se abrieron nuevas mezquitas e instituciones educativas, creció el número de personas que incorporaron los pilares del islam a su cotidianidad, en especial los rezos rituales, y aumentó el interés de los creyentes por las peregrinaciones a los lugares sagrados de la Meca y Medina (hajj). La idea de pertenencia a una comunidad islámica global también se abrió paso en el imaginario colectivo y en el ámbito de la política formal. El ascenso sostenido de la identidad musulmana, como veremos más adelante, no se enfiló en contra de la secularidad del Estado, ni siquiera en el caso de Tayikistán, donde un partido islámico fue parte activa en la trágica guerra civil de 1992-1997, pero en poco más de dos décadas logró definir con mucha más claridad la adscripción religiosa de la inmensa mayoría de la población.

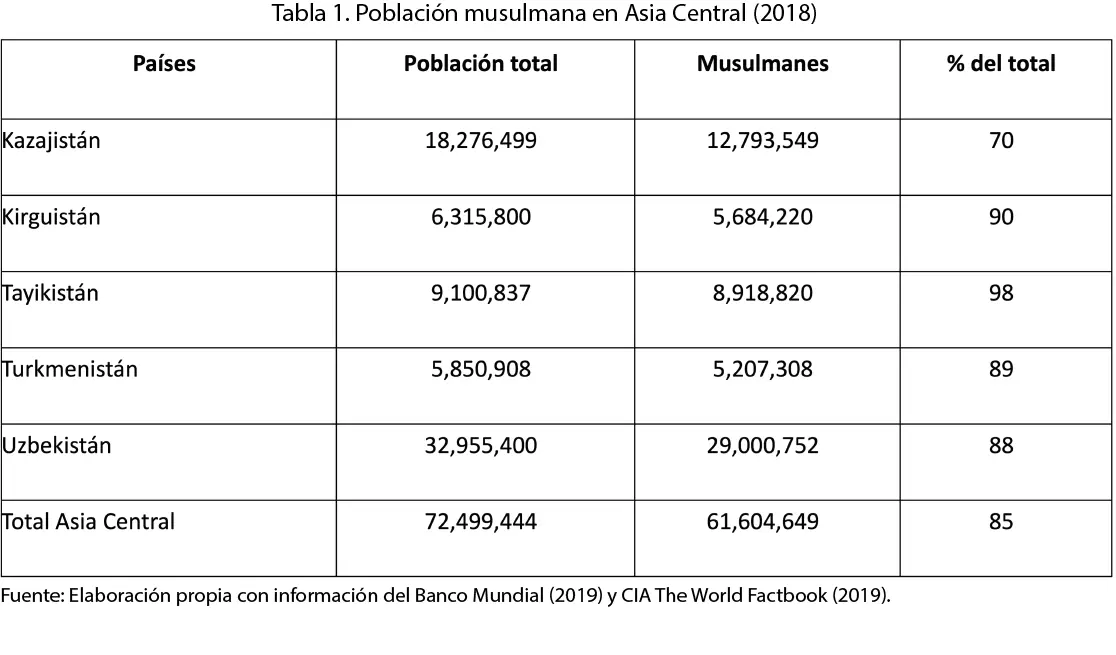

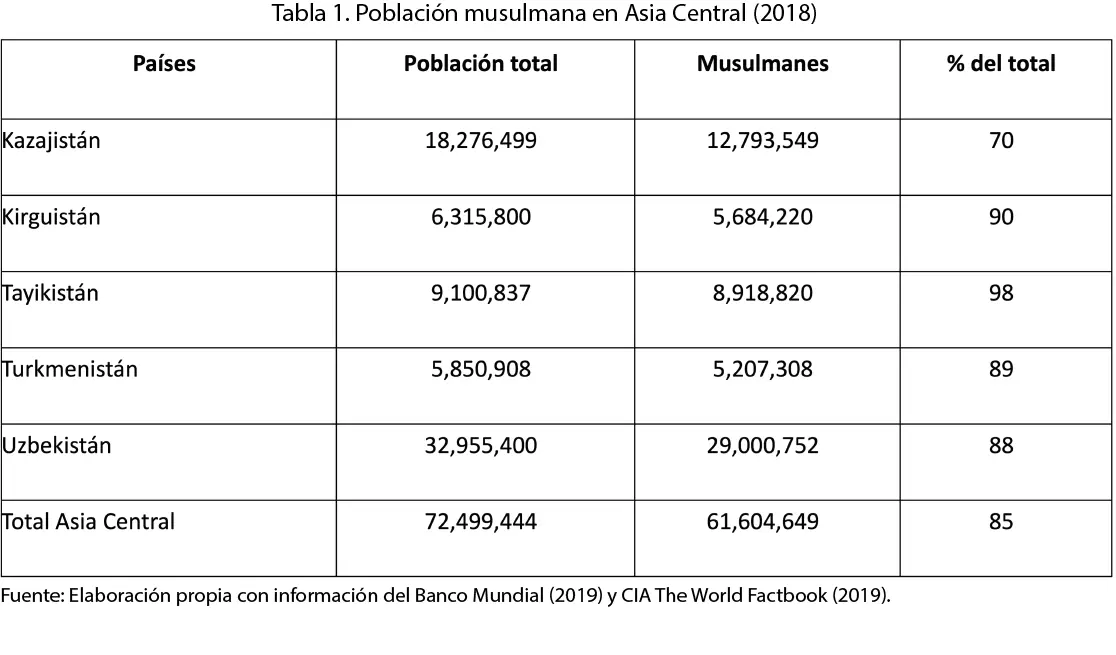

Como muestra la siguiente tabla, en la actualidad 85% del total de la población de Asia Central ex soviética se considera musulmana, en su inmensa mayoría sunita de tradición hanafí. Cuatro de los cinco países están por encima de ese promedio, con Tayikistán y Kirguistán a la cabeza. Sólo en Kazajistán la población musulmana está todavía algo distante del resto de sus vecinos. Pero si se tiene en cuenta que en 2001 la cantidad era de sólo 47% (Baltar, 2003, p. 101), eso significa que en menos de veinte años los musulmanes kazajos pasaron de ser menos de la mitad a convertirse en una imponente mayoría. Los años de la independencia también trajeron una relativa expansión del sufismo, forma mística y heterodoxa del islam con viejas raíces históricas en la región, que combina el pensamiento esotérico, la experiencia mística y el culto a los santos como formas de comunión con Dios. Resulta difícil medir el peso de las creencias sufistas en los países centroasiáticos por la ausencia de datos y porque muchas de sus prácticas están incorporadas a la tradición popular y pueden convivir con una adscripción musulmana hanafí tolerante y poco puritana. Sin embargo, después de 1991, muchos santuarios de maestros sufís también fueron rehabilitados para convertirse en centros de peregrinaje.

En cambio, la presencia del chiismo en los países de Asia Central constituye una expresión meramente testimonial por su insignificante peso demográfico. La comunidad chía ha estado asociada con dos minorías étnicas fundamentales. La más importante es la azerí que vive en partes de Turkmenistán, Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán; y la otra es la población de origen iranio integrada a la minoría tayika radicada en las regiones de Samarkanda y Bujara, en Uzbekistán. Sin embargo, el resurgimiento islámico en la región no parece haber contribuido como en otras partes a exacerbar el fenómeno del sectarismo religioso, quizá porque la mayor amenaza para las pequeñas minorías chías no ha provenido de la abrumadora mayoría sunita sino de los propios gobiernos centroasiáticos, quienes bajo la suspicacia de la infundada influencia de Irán se han encargado de reprimir su actividad, obligándolas a sobrevivir casi en condiciones de clandestinidad, sobre todo en Turkmenistán y Uzbekistán (Peyrouse e Ibraimov, 2010, pp. 91-93).

Читать дальше