Школьники порой учили и меня.

— Мистер, one lakh — это сто тысяч, понимаешь?

— Да, сколько тогда будет полтора лака? — заставлял я включать мозг своих маленьких математиков.

— Сто пятьдесят тысяч!

— Вот, правильно.

Индийско-непальская математика немного отличается от традиционной. Так же, как в Древней Руси существовали числительные «тьма», «легион», тут, в индийском мире, тоже имеются свои особенности.

Мы переводили лаки в тысячи, а миллионы в кроры [32] Lakh — величина, равная 100 000; crore — десять миллионов, или 100 lakhs (индийская система счисления).

и наоборот, чтобы адаптировать будущих математиков к интернациональной системе счисления.

Незаметно наступал урок географии.

— Так, кто тут самый смелый? — вопрошал я. — Покажите-ка мне Непал на карте!

Если думать было не обязательно, как на математике, а нужно было лишь угадывать, то смелыми оказывались все. Двадцать учеников — без малого весь класс, сорвавшись со своих мест, расталкивали друг друга локтями и, наперебой визжа, пытались найти родную страну на карте.

— Вот, вот! — попеременно тыкали они то в Колумбию, то в Намибию.

Из четвероклассников Непал, увы, не нашел никто.

Кто-то даже указал на Командорские острова (они почему-то были подписаны), решив, что это Катманду.

Неудивительно, что дети не знали географию почти совсем. Еще хуже, чем математику или английский. Большая часть из них ни разу не бывала даже в столице, да и учителя, что называется, «хромали».

Брат Сурендры как-то раз пришел ко мне с контурными картами за консультацией. За разговором мы выяснили, что он с полной уверенностью полагает, что Африка — это Индия.

— Вот же, и Шри-Ланка есть рядом, — показывал он на неподписанный Мадагаскар, притулившийся к юго-востоку от Африки.

Да куда там учителя! Непальские учебники географии для разных классов включали различные континентальные модели: где-то континентов было пять, а где-то — семь. Да и количество океанов от учебника к учебнику варьировалось: периодически всплывал упраздненный Южный океан.

«Made in Pakistan», «Made in China» — значилось на обложках. Трудно было говорить о качестве «английского» образования. Учителя же на такие мелочи внимания не обращали, какая разница, сколько океанов или континентов.

Мне приходилось — насколько это возможно — вносить коррективы в существующий материал, объясняя ученикам, а иногда и учителям, что к чему.

Уроки географии в младших классах, так же, как и у нас, в России, назывались «природоведением» и включали в себя все: зоологию, ботанику, астрономию.

Я с интересом листал книжки, предназначенные для детей. Большинство из них — на английском, поэтому изучать их было одно удовольствие.

На одном из уроков детям предлагалось запомнить, чьи экскременты какому животному принадлежат. Урок снабжался красочными иллюстрациями. Было и практическое задание: соединить стрелочками какашку и животное. К моему сожалению, все мои «старшеклассники» были уже в этом вопросе образованными: учебник с фекальными упражнениями предназначался для третьего класса. А я был бы не прочь, ради смеха, провести урок на подобную тему.

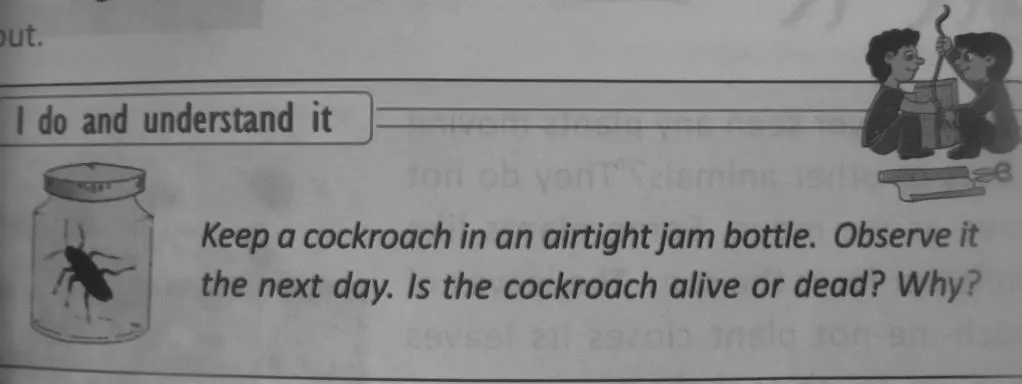

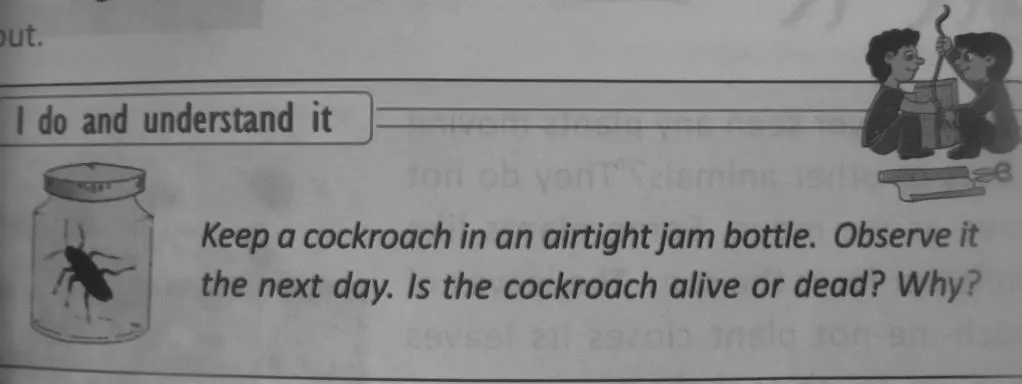

Другое задание.

«Засуньте таракана в банку. Закройте плотно крышку. Подождите сутки.

Откройте банку. Жив ли таракан или мертв? Почему?»

— Так, дети, почему таракан умер? — интересовался я.

— Потому что не кормили! — отзывались они.

— Хорошо, ну а еще чего ему не хватало?

— Воздуха!

Сообразительные. Четвероклассники были моими любимчиками.

Тогда мне было не понять, что такие маловажные, с точки зрения непальского крестьянина, вещи: океаны, континенты — вряд ли пригодятся детям в будущем.

Гораздо важнее было маршировать строем и отличать коровье дерьмо от лошадиного.

Сурендра периодически заходил к нам в класс, послушать, дать что-то свое, но моей работой он был полностью доволен: по-непальски я не разговаривал, дети со мной, соответственно, тоже, поэтому приседать никому не приходилось.

Лишь иногда директор, для пущей важности — не в моих глазах, а в глазах детей, — делал нам всем замечания за галдеж в классе.

Читать дальше